› 近江大好きbiwap › 2015年03月

› 近江大好きbiwap › 2015年03月2015年03月31日

凛とした老い

道草百人一首・その52

「誰をかも しる人にせむ 高砂の 松もむかしの 友ならなくに」(藤原興風)【34番】

藤原興風(オキカゼ)。官位は低いものの、琴の名手として知られた平安時代の歌人。高砂の松は、長寿を言祝(コトホ)ぐもの。しかし、この歌は淋しい。「私はいったい誰を心の許せる友としたらよいのか。あの千年の高砂の松さえも、昔からの友とはいえないのに」。親しい友が一人二人と去っていく。老いの孤独と悲愁。しかし、くたくたと崩れていくわけではない。「矜持」に似た何かがこの歌の格調を支えている。老いが様々な「喪失」だとしても、いやそうであるからこそ、老いとは「凛(リン)とした老い」でありたいものだ。

「誰をかも しる人にせむ 高砂の 松もむかしの 友ならなくに」(藤原興風)【34番】

藤原興風(オキカゼ)。官位は低いものの、琴の名手として知られた平安時代の歌人。高砂の松は、長寿を言祝(コトホ)ぐもの。しかし、この歌は淋しい。「私はいったい誰を心の許せる友としたらよいのか。あの千年の高砂の松さえも、昔からの友とはいえないのに」。親しい友が一人二人と去っていく。老いの孤独と悲愁。しかし、くたくたと崩れていくわけではない。「矜持」に似た何かがこの歌の格調を支えている。老いが様々な「喪失」だとしても、いやそうであるからこそ、老いとは「凛(リン)とした老い」でありたいものだ。

2015年03月29日

怒るべきものに怒れ

仏像を読む・7 不動明王

(湖南市善水寺不動明王坐像)

(湖南市善水寺不動明王坐像)

菩提樹の木の下で瞑想する釈迦。世界中の魔王が押し寄せる。釈迦に問答を挑み、千人の少女に誘惑を試みさせる。押し寄せる様々な煩悩。忿怒(フンヌ)の形相がそれを焼き尽くす。不動明王とは、それを形象化したもの。右手に持つ剣で邪悪な心を断ち切り、左手の羂索(投げ縄)で悪心をしばりつける。智慧の宗教も少々力まかせの感あり。密教はバラモン教やヒンズー教の神々を取り込み、菩薩・明王・天という体系を作っていった。「天」が仏の世界の守護役なら「明王」は民衆の教令役。でも炎で焼き尽くすべきものは、本当に「煩悩」なのか。忿怒の相は、不条理に抵抗する名もなき衆生の怒りに見えて仕方がない。

菩提樹の木の下で瞑想する釈迦。世界中の魔王が押し寄せる。釈迦に問答を挑み、千人の少女に誘惑を試みさせる。押し寄せる様々な煩悩。忿怒(フンヌ)の形相がそれを焼き尽くす。不動明王とは、それを形象化したもの。右手に持つ剣で邪悪な心を断ち切り、左手の羂索(投げ縄)で悪心をしばりつける。智慧の宗教も少々力まかせの感あり。密教はバラモン教やヒンズー教の神々を取り込み、菩薩・明王・天という体系を作っていった。「天」が仏の世界の守護役なら「明王」は民衆の教令役。でも炎で焼き尽くすべきものは、本当に「煩悩」なのか。忿怒の相は、不条理に抵抗する名もなき衆生の怒りに見えて仕方がない。

2015年03月27日

妖しげな無常

道草百人一首・その51

「花さそふ 嵐の庭の 雪ならで ふりゆくものは 我が身なりけり」(入道前太政大臣)【96番】

「桜の花を誘って吹き散らす嵐の日の庭。桜の花びらがまるで雪のように降っている。でも雪ではない。そうだこの身なのだ。古(フ)りゆくのは」

桜の花に漂う妖(アヤ)しげな無常感。そこに立ち尽くし、老いを嘆じる老人の姿。西園寺公経(サイオンジキンツネ)。妻は源頼朝の妹婿・一条能保(ヨシヤス)の娘。後鳥羽院らが鎌倉幕府転覆を企てた承久の乱。公経は幕府に情報を漏らし、乱を失敗させる。その功績で太政大臣に昇進。京都北山に西園寺という別荘を造った。これが後に足利義満の「金閣」となる。

歌を指導した三代将軍・実朝も暗殺される激動期。公経は外孫の藤原頼経を鎌倉幕府の第四代将軍に据えた。いわゆる摂家将軍である。時代は下がり、1869年。公経の子孫・西園寺公望は、京都御所内の私邸に「私塾立命館」を創設。立命館大学の名の由来となる。

「花さそふ 嵐の庭の 雪ならで ふりゆくものは 我が身なりけり」(入道前太政大臣)【96番】

「桜の花を誘って吹き散らす嵐の日の庭。桜の花びらがまるで雪のように降っている。でも雪ではない。そうだこの身なのだ。古(フ)りゆくのは」

桜の花に漂う妖(アヤ)しげな無常感。そこに立ち尽くし、老いを嘆じる老人の姿。西園寺公経(サイオンジキンツネ)。妻は源頼朝の妹婿・一条能保(ヨシヤス)の娘。後鳥羽院らが鎌倉幕府転覆を企てた承久の乱。公経は幕府に情報を漏らし、乱を失敗させる。その功績で太政大臣に昇進。京都北山に西園寺という別荘を造った。これが後に足利義満の「金閣」となる。

歌を指導した三代将軍・実朝も暗殺される激動期。公経は外孫の藤原頼経を鎌倉幕府の第四代将軍に据えた。いわゆる摂家将軍である。時代は下がり、1869年。公経の子孫・西園寺公望は、京都御所内の私邸に「私塾立命館」を創設。立命館大学の名の由来となる。

2015年03月26日

あえなく敗北

道草百人一首・その50

「春の夜の 夢ばかりなる 手枕に かひなく立たむ 名こそ惜しけれ」(周防内侍)【67番】

月の明るい春の夜。関白教通(ミチノリ)の邸で、女房たちが集まって夜更けまでガールズトーク。周防内侍(スオウノナイシ)が眠くなり、「枕がほしいわね」とそっとつぶやいた。大納言忠家が、「どうぞ、これを枕に」と御簾の下から腕を差し入れる。きわどい攻勢に少しもたじろがず、「ちょっとばかり借りた手枕で、あなたとの浮名が立つなんて冗談じゃないわ」。「かひな」は「甲斐なく」に「腕(カイナ)」を透かせている。一方、大納言忠家は「契りありて 春の夜ふかき 手枕を いかがかひなき 夢になすべき」。「真剣ですよ」とダサイ返歌。あえなく敗北。秋の夜長の反対で、春の夜の夢は短く儚(ハカナ)いもの。

「春の夜の 夢ばかりなる 手枕に かひなく立たむ 名こそ惜しけれ」(周防内侍)【67番】

月の明るい春の夜。関白教通(ミチノリ)の邸で、女房たちが集まって夜更けまでガールズトーク。周防内侍(スオウノナイシ)が眠くなり、「枕がほしいわね」とそっとつぶやいた。大納言忠家が、「どうぞ、これを枕に」と御簾の下から腕を差し入れる。きわどい攻勢に少しもたじろがず、「ちょっとばかり借りた手枕で、あなたとの浮名が立つなんて冗談じゃないわ」。「かひな」は「甲斐なく」に「腕(カイナ)」を透かせている。一方、大納言忠家は「契りありて 春の夜ふかき 手枕を いかがかひなき 夢になすべき」。「真剣ですよ」とダサイ返歌。あえなく敗北。秋の夜長の反対で、春の夜の夢は短く儚(ハカナ)いもの。

2015年03月24日

韓国に学ぼう

協同組合運動を志向する「社会運動」という雑誌がある。2015年3月号の特集記事・「韓国に学ぼう」。未だに遅れた国というイメージを持っている人や、持ちたがっている人が多いようだ。でも経験上、その知的・文化的レベルの高さに驚くことが多々ある。韓国・日本などという総称で何かを語るのは危険なことだし、優劣を争う気などさらさら無いが、「韓国に学ぼう」というフレーズはとても新鮮な響きがする。眠りかけた脳細胞が刺激されたので、以下、巻頭言を引用する。<ヘイトスピーチに象徴されるように日本国内における反韓嫌韓の言説と行動は大手を振ってまかり通っている。それを鏡に映すように韓国社会にも反日の機運がはびこっている。隣国同士のこうした不幸な関係をどう改善していったらいいのだろうか。一昨年の協同組合法の施行以来、韓国では協同組合の設立が相次ぎ、百花繚乱の様相を呈している。1980年代以降の民主化運動の歴史が、そこには潜在している。排外主義に代えて協同を、敵対に代えて平和を。日韓の市民の連帯を目指して、「韓国に学ぼう 市民の底力がつくる互助の社会」>

2015年03月22日

春風駘蕩

道草百人一首・その49

「ひさかたの 光のどけき 春の日に 静心なく 花の散るらむ」(紀友則)【33番】

こんなに日の光がのどかに射している春の日に、なぜ桜の花は落ち着かなげに散りいそぐのか。まさに春風駘蕩(シュンプウタイトウ)。ゆったりとしたのどかな心象風景に一抹の哀傷が宿る。西行を思い出す。「願わくば花の下にて春死なん、その如月の望月のころ」。春の日の物哀しきアンニュイは、若き日のときめく春を彼方に眺めてしまう。紀友則(キノトモノリ)は、紀貫之(キノツラユキ)のいとこ。教科書で習ったこの歌、やはり古今集的名歌といえる。

「ひさかたの 光のどけき 春の日に 静心なく 花の散るらむ」(紀友則)【33番】

こんなに日の光がのどかに射している春の日に、なぜ桜の花は落ち着かなげに散りいそぐのか。まさに春風駘蕩(シュンプウタイトウ)。ゆったりとしたのどかな心象風景に一抹の哀傷が宿る。西行を思い出す。「願わくば花の下にて春死なん、その如月の望月のころ」。春の日の物哀しきアンニュイは、若き日のときめく春を彼方に眺めてしまう。紀友則(キノトモノリ)は、紀貫之(キノツラユキ)のいとこ。教科書で習ったこの歌、やはり古今集的名歌といえる。

2015年03月20日

さすが才女

道草百人一首・その48

「いにしへの 奈良の都の八重桜 けふ九重に にほひぬるか」(伊勢大輔)【61番】

伊勢大輔 (イセノダイフ)。19番の伊勢とは別人。神祇伯・大中臣輔親(オオナカトミノスケチカ)の娘。代々伊勢神宮の神官をつとめる家柄。一条天皇の后・彰子に仕える。紫式部や和泉式部の同僚。紫式部の後任として、献上品を受け取る役に抜擢される。奈良から届けられた八重桜。藤原道長から即興で歌を詠めと命ぜられる。才女中の才女・紫式部の後釜が、どの程度の力量の持ち主か。衆目の見守る中、即座に返したのがこの歌。昔中国では王宮を九重の門で囲ったことから、「九重」とは「宮中」の意味。奈良の都の八重桜が、九重の宮中で見事に咲き誇る。スケールたっぷりの歌に才女の面目躍如なり。

「いにしへの 奈良の都の八重桜 けふ九重に にほひぬるか」(伊勢大輔)【61番】

伊勢大輔 (イセノダイフ)。19番の伊勢とは別人。神祇伯・大中臣輔親(オオナカトミノスケチカ)の娘。代々伊勢神宮の神官をつとめる家柄。一条天皇の后・彰子に仕える。紫式部や和泉式部の同僚。紫式部の後任として、献上品を受け取る役に抜擢される。奈良から届けられた八重桜。藤原道長から即興で歌を詠めと命ぜられる。才女中の才女・紫式部の後釜が、どの程度の力量の持ち主か。衆目の見守る中、即座に返したのがこの歌。昔中国では王宮を九重の門で囲ったことから、「九重」とは「宮中」の意味。奈良の都の八重桜が、九重の宮中で見事に咲き誇る。スケールたっぷりの歌に才女の面目躍如なり。

2015年03月18日

梅のように生きたい

着物姿の女性がスケッチブックを持ち、こちらを見ている。目が合う。見ている者を描こうとしているのか。描く者と描かれる者が反射しあう。左と右が逆。鏡像だ。鏡を見ながら描いた画家の自画像。小倉遊亀(オグラユキ)。1895年滋賀県大津市に生まれ、2000年に105歳で亡くなっている。今年(2015年)は生誕120年。

小倉遊亀は、遅咲きの天才であった。大津市丸屋町に生まれ、滋賀県立大津高等女学校を卒業後、奈良女子高等師範学校に入学。横浜の女学校で講師をしながら独学で絵を描き始めたものの限界を悟り、25歳の時に安田靫彦の門下に入る。頭角を現すまで10年。院展で入選したのは35歳の時。1932年、女性として初めて日本美術院同人に推挙される。彼女の画風には、下積みの長かった人特有の、他者への優しさがにじみ出ている。

42歳の時に結婚。相手は山岡鉄舟の高弟・小倉鉄樹。再婚だった鉄樹は、この時73歳。鎌倉市に住む。結婚生活は、7年間しか続かなかった。夫が亡くなって5年後、遊亀は54歳で養子をとる。養子となった西川典春は遊亀を実の母として慕い続けるが、遊亀が101歳の時、64歳で亡くなっている。典春の娘・寛子が遊亀の介護を引き継ぎ、遊亀の死を看取った。

女性日本画家のトップとして105歳の没年まで絵筆を執り続けた小倉遊亀。 日本画家でありながら、題材とするのは日常のありふれた風景だった。澄んだ色彩と骨太な線描、そこから生まれてくる明快な造形。日常感覚に支えられた近代的表現が日本画に新しい変革をもたらした。

遊亀にとって絵を描くとは、厳しい修行に耐え悟りに至ることだった(求道精進)。梅は寒さに耐え、春一番に花開く。老いゆく自分を鼓舞し、生きる勇気を与えてくれるものだった。遊亀の庭には大好きな梅があった。

「梅は年老いて、美にますます深みを増す」

2015年03月16日

未来より来たる

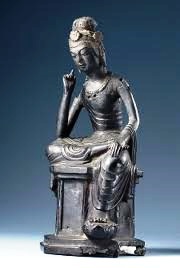

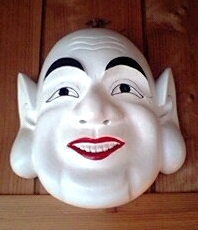

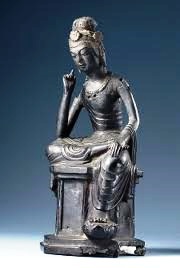

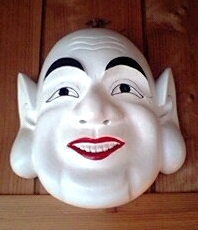

仏像を読む・6 弥勒菩薩

(東近江市百済寺弥勒菩薩半跏思惟像)

(東近江市百済寺弥勒菩薩半跏思惟像)

弥勒菩薩。釈迦入滅後56億7千万年後の未来にこの世界に現われ、仏陀となり衆生を救済する。それまでは兜率天で修行中。中国・朝鮮半島・日本では、弥勒菩薩の兜率天に往生しようと願う信仰(上生信仰)が流行した。浄土信仰に類した「上生信仰」に対し、弥勒が56億7千万年の未来ではなく現に「今」ここに降りてくるという「下生信仰」が広がった。救世主待望論は、弥勒下生に合わせて現世を変革しようとする運動と結びついた。中国白蓮教徒の乱。日本でも世直し一揆。

七福神の一人・布袋(ホテイ)は、中国では弥勒の化身とされた。下生した弥勒如来として仏堂に祀られる。思索にふける美しい弥勒菩薩のイメージは、太鼓腹によって見事に破壊されることとなる。沖縄では「ミルクさん」と呼ばれ、祭では笑顔のミルク神が歩き回る。

弥勒菩薩。釈迦入滅後56億7千万年後の未来にこの世界に現われ、仏陀となり衆生を救済する。それまでは兜率天で修行中。中国・朝鮮半島・日本では、弥勒菩薩の兜率天に往生しようと願う信仰(上生信仰)が流行した。浄土信仰に類した「上生信仰」に対し、弥勒が56億7千万年の未来ではなく現に「今」ここに降りてくるという「下生信仰」が広がった。救世主待望論は、弥勒下生に合わせて現世を変革しようとする運動と結びついた。中国白蓮教徒の乱。日本でも世直し一揆。

七福神の一人・布袋(ホテイ)は、中国では弥勒の化身とされた。下生した弥勒如来として仏堂に祀られる。思索にふける美しい弥勒菩薩のイメージは、太鼓腹によって見事に破壊されることとなる。沖縄では「ミルクさん」と呼ばれ、祭では笑顔のミルク神が歩き回る。

2015年03月14日

変幻自在

仏像を読む・5 観音菩薩

(長浜市石道寺十一面観音立像)

(長浜市石道寺十一面観音立像)

観音とは遍(アマネ)く見ること。なるほど、十一も顔があれば遍く見渡せる。千手観音は千の手と目を持つ。衆生(シュジョウ)を救うため、様々な姿に変化(ヘンゲ)する。菩薩像は出家前の釈迦の姿をあらわすという。髪の毛を高く結い上げ宝冠をかぶり、装身具を身につける。左手には水瓶(スイビョウ)、宝珠、蕾の蓮華などを持つ。聖(ショウ)観音を基本形とするが、ヒンズー教の影響を受けながら多面多臂(タメンタヒ)の密教的変化観音に変わっていった。北伝仏教、特に東アジアで流行。日本では観音菩薩の三十三身にちなみ、西国三十三ケ所霊場巡りが行われる。菩薩とは成仏を求める(如来に成ろうとする)修行者のこと。人々と共に歩み、教えに導く菩薩像は民衆信仰の代表的存在となった。

観音とは遍(アマネ)く見ること。なるほど、十一も顔があれば遍く見渡せる。千手観音は千の手と目を持つ。衆生(シュジョウ)を救うため、様々な姿に変化(ヘンゲ)する。菩薩像は出家前の釈迦の姿をあらわすという。髪の毛を高く結い上げ宝冠をかぶり、装身具を身につける。左手には水瓶(スイビョウ)、宝珠、蕾の蓮華などを持つ。聖(ショウ)観音を基本形とするが、ヒンズー教の影響を受けながら多面多臂(タメンタヒ)の密教的変化観音に変わっていった。北伝仏教、特に東アジアで流行。日本では観音菩薩の三十三身にちなみ、西国三十三ケ所霊場巡りが行われる。菩薩とは成仏を求める(如来に成ろうとする)修行者のこと。人々と共に歩み、教えに導く菩薩像は民衆信仰の代表的存在となった。