› 近江大好きbiwap › 2018年07月

› 近江大好きbiwap › 2018年07月2018年07月25日

お寒い日本の夏

「遺伝病患者は、国家に1日あたり5.5マルクの負担をかけている。5.5マルクあれば遺伝的に健康な家族が1日暮らすことができる」。このポスターを掲げたナチスは、数年後に遺伝病患者をガス室で殺すことになる。

ヒトラーが政権を獲得した1933年7月14日。「断種法(遺伝病子孫予防法)」が成立。約40万人の障害者や病人が断種手術を強要され、「T4作戦」で20万人以上の障害者が殺された。

数百万人ものユダヤ人犠牲者を出したホロコースト。しかしその前に、ドイツ人の精神障害者や知的障害者、回復の見込みがないとされた病人たちがガス室で殺害されているのだ。「生きる価値が無い」と判断された人々の殺害には多くの医療従事者が関わっていた。

フォン・ガーレン司教は、次のように抗議した。

「貧しい人、病人、非生産的な人、いて当たり前だ。私たちは、他者から生産的であると認められた時だけ生きる権利があるというのか。

非生産的な市民を殺してもいいとの原則ができ、実行されるならば、我々が老いて弱った時、我々も殺されるだろう」

時は変わり、極東の独裁国家ヤーポン。首相お気に入りの現職女性国会議員が次にように発言したそうだ。

「LGBTのカップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女たちは子供を作らない、つまり『生産性』がないのです。そこに税金を投入することが果たしていいのかどうか」

なんとこの国では、それを咎めるどころか、「間違ったこと言ってないんだから、胸張ってればいいよ」などという「大臣クラスの方」の「お言葉」まで頂戴したそうだ。

さらに驚くべきことは、知ってか知らずか、この国のメディアは、ポカンと口を開けて夏バテ状態になっているとのことだ。連日の猛暑だが、この国の人権感覚の「お寒さ」には、心も凍りつくばかり。

Posted by biwap at

22:13

2018年07月23日

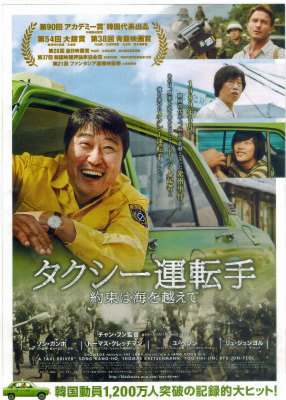

タクシー運転手

1980年5月、民主化を求める大規模な学生・民衆デモが起こり、光州では市民を暴徒とみなした軍が厳戒態勢を敷いていた。「通行禁止時間までに光州に行ったら大金を支払う」というドイツ人記者ピーターを乗せ、光州を目指すことになったソウルのタクシー運転手マンソプ。約束のタクシー代を受け取りたい一心で機転を利かせて検問を切り抜け、時間ギリギリにピーターを光州まで送り届けることに成功する。

「危険だからソウルに戻ろう」というマンソプの言葉に耳を貸さず、ピーターは大学生のジェシクとファン運転手の助けを借り、撮影を始める。しかし状況は徐々に悪化。マンソプは1人で留守番させている11歳の娘が気になり、ますます焦るのだが…。

「光州事件」での実話をベースに描き、韓国で1200万人を動員したという、大ヒット作「タクシー運転手 約束は海を越えて」。今回も知る人ぞ知る「話題作」を見に京都へ。

京都出町桝形商店街の一角にある「出町座」。突如、学生時代へタイムスリップしたかのような不思議な空間。この映画は、何かを純粋に追いかけていた「そんな時代」の追憶にも似ている。

1984年に制作された韓国映画「鯨とり」。内気でうだつのあがらない大学生。訳ありの浮浪者。失語症の少女。売春宿から彼女を救出し、故郷に送り届けるというストーリー。

1970年代、朴正煕(パクチョンヒ)政権は非常戒厳令を発布して国会を解散、野党の政治家は逮捕・監禁された。いわゆる「維新」体制。これに抵抗した民主化運動。その中で歌われた抵抗歌の一つが「鯨狩りの歌」。「鯨とり」とは、韓国語で「大きな夢を追う」という意味の隠語。韓国映画「鯨とり」の題名は、そこから来ている。

1979年、朴正煕大統領の暗殺により軍事独裁政権は幕を下ろした。「ソウルの春」と呼ばれる民主化が進むかに見えた。ところが、全斗煥(チョン・ドゥファン)の「粛軍クーデター」により、軍部の一部勢力が政権の実権を掌握した。全斗煥は1980年5月17日、非常戒厳令を全国に拡大し、金大中氏や金泳三氏ら有力政治家を連行した。

軍事政権の復活に反対する市民や学生の民主化デモは韓国全土に広がり、激しさを増していった。韓国南部の光州では空挺部隊が投入され、市民への発砲や暴行が行われた。1980年5月27日、戒厳軍が市内を制圧するまでの間、光州市内の電話は通じなくなり、メディアも情報統制された。光州市内でいったい何が起きていたのか。

それを伝えようとするドイツ人記者、タクシー運転手そして学生。イデオロギーではなく、人間としての「あるべき何か」が彼らを動かし、それを人々が支えた。残念ながら、それは私たちの社会が今見失おうとしているものでもある。「タクシー運転手」という映画は、まさに「鯨とり」そのものなのかもしれない。

2017年5月18日。韓国・光州で、光州民主化運動37周年の記念式典が開催された。大統領選挙で当選したばかりの文在寅(ムン・ジェイン)大統領が出席。そこでの演説が「歴史的演説」として称賛されている。

「37年前、あの日の光州は、私たちの現代史で一番悲しくて痛ましい場面でした。私は80年5月の光州市民をまず思い浮かべます。誰かの家族であり、隣人でした。平凡な市民であり、学生でした。彼らは人権と自由を抑圧されない、平凡な日常を守るために命をかけました。私は大韓民国の大統領として、光州の英霊の前で深く感謝申し上げます。5月の光州が残した痛みや傷を秘めたまま、今日を生きていらっしゃる遺族と負傷者の皆様にも深い慰労の言葉を申し上げます。

1980年5月の光州は今なお生きている現実です。いまだに解決されていない歴史です。大韓民国の民主主義は、この悲劇の歴史を踏みしめて立ち上がりました。光州の犠牲があったからこそ、私たちの民主主義は持ちこたえて、再び立ち上がることができました。私は5月の光州の精神でもって、民主主義を守ってくださった光州市民と全南道民の皆様に格別の尊敬の言葉を差し上げます。

5.18は不義の国家権力が国民の生命と人権を蹂躙した私たちの現代史の悲劇でした。 しかし、これに対抗した市民の抗争が民主主義の道しるべを立てました。真実は長い間隠蔽され、歪曲され、弾圧されました。しかし、厳しい独裁の暗やみの中でも、国民は、光州の灯をたどって一歩ずつ進みました。光州の真実を伝えることが民主化運動となりました。

5月の光州はとうとう、昨冬に全国を灯した偉大なろうそく革命として復活しました。不義に妥協しない怒りと正義が、そこにありました。国の主人は国民であることを確認する喊声が、そこにありました。国を国らしくしようという激しい情熱とひとつになった心が、そこにありました。

新政府は5.18民主化運動の真相を究明するのに、大きな更なる努力をします。ヘリコプター射撃まで含めて、発砲の真相と責任を必ず突き止めます。5.18関連資料の廃棄や歴史歪曲を防ぎます。

完全な真相究明は進歩と保守の問題では決してありません。常識と正義の問題です。私たち国民みなが共に培わなければならない民主主義の価値を保存することです。

5月の光州の市民らが分かち合った『おにぎりと献血』こそ私たちの自尊の歴史です。民主主義の本当の姿です。命が去来する極限状況でも、節制力を失わず、民主主義を守り抜いた光州の精神はそのままろうそく広場で復活しました。ろうそくは5.18民主化運動の精神の上で国民主権時代を開きました。国民が大韓民国の主人であることを宣言しました。」

映画のラストシーン。実在したドイツ人記者は、30数年ぶりの韓国を訪れ、あの時の「タクシー運転手」を探そうとするが見つからなかった。「今の韓国をあなたに案内してもらいたかった」。最後の言葉がとても印象的だった。

2018年07月16日

本当に国を守るとは

日本の森林率は約7割と、世界でもトップクラス。その4割は「スギ」や「ヒノキ」などの人工林で占められている。

戦争で荒れ果てたハゲ山を森に戻し、復興に向けた木材需要にも応えようと、1960年代から国をあげての植林が進められた。広葉樹に比べ「スギ」などの針葉樹は成長が4倍も早い。政府は補助金を大量にばら撒き、山林所有者や業者は次々と「スギ」を植えていった。

国家規模でのスギ・ヒノキの「拡大造林」。その裏側で、木材の輸入自由化が始まる。海外から入ってくる木材の関税を撤廃、安価な木材を輸入しようというもの。国内の林業は価格競争で追い詰められ、業者は次々廃業していった。

国内でスギ林業を育てている真っ最中に、安い木材の輸入を解禁。国内産業が壊滅する事は容易に想像がつくはずだ。しかし、同じ「愚行」を私たちは別の場面でも何度も見ることになる。

林業とは、木を植えて終わりではない。伸び過ぎた枝を落とし、木が増えないように伐採するなど、こまめな手入れが必要。しかし、林業の衰退と共にそれもできなくなり、伐採期を迎えた木も切られる事なく放置される。

こうして花粉を大量に飛ばすスギやヒノキが手入れもされず大量に放置され、花粉症と言う「人災」が人々を苦しめていく。

植えられた木を適度に伐採し、増え過ぎた針葉樹林を減らせば、事態は随分と変わったはず。だが、安い輸入木材と競合し、伐り出しても採算が取れない。スギ林は放置された。木材とするために欠かせない、枝打ちや間伐も、後継者不足で行われないまま。木材として使い物にならなくなり、捨て置かれる。人が踏み込まないような山奥にまで植林は進み、伐り出すにも伐り出せないスギ林も多く残る。

採算割れから手入れが行き届かないスギ林は、成長が悪く、根を十分に張れない。そうした未成熟のスギが、台風や大雨などの際には流木となって甚大な被害を出す原因となっている。

広葉樹は山を豊かにする貴重な資源だと言われる。雑木林の持つ意味も再認識されるべきだろう。ここでも、地域の多様性を無視した「画一化」というブルドーザーが「自然」を踏み荒らしている。

間伐をすると林内には光が入り、木々が健全に育ち、土壌が保全され、森林の持つ多面的な機能が発揮される。逆に下草が生えなくなると保水力が低下し、ちょっとした風雨で木は倒れ表土が流出しやすくなるのだ。

台風・大雨・地震は必ずやって来る。本当に「国を守る」とは、武器を手にすることでは決してないはずだ。

Posted by biwap at

23:11

2018年07月11日

寝苦しき夜の悪夢

もはや何をやろうと、ボクちゃんの支持率は微動だにしない。

BBC如きが何を放送しようと、情報統制されたわがメディアには一部の隙もない。

頭の悪い国民には、ボクちゃんの大好きな番組でも見せておけばよい。

ボクちゃんの脳裏に去来するあのお方のお言葉。

「大衆の多くは無知で愚かである」

「民衆がものを考えないということは、支配者にとっては実に幸運なことだ」

「嘘を大声で、充分に時間を費やして語れば、人はそれを信じるようになる」

「熱狂した大衆だけが、操縦可能である」

「弱者に従って行くよりも、強者に引っ張って行ってもらいたい…大衆とはそのように怠惰で無責任な存在である」

Posted by biwap at

16:23

2018年07月09日

水は人権

「ポスト真実の時代」。それを解説するWikipediaの記事すらウソッポイというどうしようもない状況。自分の頭で考えること。知識を切り拓いていくこと。ゲリラ的に喋り続け拡散すること。

以下、「ハーバービジネス・オンライン」から引用

大阪北部地震では、老朽化した水道管が破断するなどして21万人以上に被害を及ぼしたことは記憶に新しい。また、7月4日未明には東京都北区の西ヶ原でこれまた老朽化した水道管が破裂し、地面が陥没。にわかに「老朽化した水道管」問題が取り沙汰されるようになっている。

そしてこの「老朽化した水道管」問題を機に、安倍政権が密かに進めようとしているのが「水道の民営化」を含む水道法改正案だ。6月27日に審議入りしたこの水道法改正案、あっという間の7月5日、衆院本会議で、与党などの賛成多数で可決、参院へ送付された。

表向きは「水道管の老朽化対策」を掲げているが、その実、中身は地方自治体の水道事業の運営権を民間企業が獲得する「コンセッション方式」を推進する内容となっており、本音は水道事業の民営化だと言われている。

その地固めはすでに進んでおり、5月にはコンセッション方式の導入を促進するPFI法改正案も衆院本会議で可決している。この改正案には上下水道事業に限り導入のインセンティブとして保証金免除繰り上げ償還を認めるなどの内容が盛り込まれているのだ。

水道管の老朽化対策というのは方便で、実際のところ水道事業民営化は自民党は長年温めていたプランだ。

2013年には、麻生太郎財務大臣がアメリカのシンクタンクCSIS(戦略国際問題研究所)で行われた講演で、「日本で水道というものは世界中ほとんどの国ではプライベートの会社が水道を運営しているが、日本では自治省以外ではこの水道を扱うことはできません。しかし水道の料金を回収する99.99%というようなシステムを持っている国は日本の水道会社以外にありませんけれども、この水道は全て国営もしくは市営・町営でできていて、こういったものを全て民営化します」と言及していたこともあるほどだ。

また、郵政民営化や高プロ制についても暗躍していたパソナ会長である竹中平蔵は、同年に行われた「産業競争力会議」の席上で、「官業の民間開放の象徴としてのコンセッション、つまり、インフラの運営権を民間に売却して、その運営を民間に任せる。世界を見渡してみれば、港湾であれ空港であれ、インフラを運営する世界的企業が存在します。(中略)これを上手くやれば、実は、非常に大きな財政への貢献にもなります」と、積極的に外資に売り飛ばすべきとも取れる発言をしているのだ。

麻生・竹中それぞれの発言を見ても、視野にあるのは単なる民営化ではない。明らかに「外資の参入」を誘っているのだ。

竹中の発言にもあるような「世界的企業」というのは、いわゆる「水メジャー」といわれる巨大企業であり、日本の水道民営化を虎視眈々と狙っている。

水メジャーとしては、再編が激しい時期を経て、現在は事業運営においてはスエズ・エンバイロメントがフランスや中国、アルゼンチンに進出、ヴェオリア・エンバイロメント(以下、ヴェオリア)が中国、メキシコ、ドイツに進出し、2強を形成している。

日本は素材や水処理機器市場では旭化成や日東電工、クボタ、三菱レイヨンや東レなどが存在感を示しているが、水道利権に直結する給水事業やエンジニアリングについては低シェアにとどまっているのが現状だ。

しかし、ヴェオリアやスエズといった巨大水メジャーは、その傍若無人ぶりから、一部からは「ウォーター・バロン」(水男爵)と呼ばれ、水に関する利権を掌握すべく、世界各地の水道事業などに入り込み、その結果大幅な値上げなどが発生し、で反対運動などが起きているのである。

ちなみに、ヴェオリアはすでに日本の水道事業に食い込んでおり、2006年には広島市の西部浄化センターの運転・維持管理を3年間、約29億円、埼玉県の荒川上流及び市野川水循環センターの運転・維持管理を3年間、約6億円の契約を相次いで受託し、業界では「ヴェオリア・ショック」と呼ばれ、大きな衝撃を与えたほどだ。

その後も各地の上下水道事業や料金徴収業務・システム開発事業食い込み続け、2017年10月30日には、前掲した「コンセッション方式」の国内第一号案件として、「浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約」を締結している。

しかし、安倍政権が水道事業民営化に邁進する一方で、世界の潮流は「再公営化」に踏み出す事例が増えている。国際公務労連(PSIRU)の調査によれば、2003年の時点で水道及び下水道事業を再公営化した自治体は3件だったが、2014年の時点では35か国の少なくとも180の自治体が再公営化に踏み切っているという。地域も、欧米からアジア、アフリカと世界中で行われており、180か国の内、高所得国が136、低所得国が44と先進国・途上国問わずに再公営化が実施されているのだ。

なぜそのような事態になっているのか? その理由の多くは、民間の水道事業者が約束を守らず、利益ばかりを追いかけ、ローカルな人々のニーズを無視したことが主因だ。

しばしば、水メジャーの非道として紹介される最も有名な事例は、1999年のボリビアの事例だ。

1999年に深刻な財政危機に陥ったボリビアは、世界銀行から債務軽減や開発援助を受ける代わりに、財政再建の一つとして、世銀の指導通り水道事業を民営化した。ボリビアの水道事業に参入したのは、アメリカのベクテルであった。

ベクテルは、ボリビア・コチャバンバ市の水道事業に参入、その後水道料金を一気に倍以上に引き上げたのだ。この頃のボリビア・コチャバンバ市の平均月収は100ドル程度。そんなところで一気に月20ドルへと値上げしたのである。住民たちは猛烈は反対運動を行い、数千人の住民がデモを計画したところ、それを当時の政権側は武力で鎮圧、死者や失明者、多くの負傷者を出す事態になったのだ。これだけでは終わらない。さすがに住民の猛反対を受けたコチャバンバ市はベクテルに契約解除を申し出ると、同社は違約金と賠償金を要求してきたのだ。

料金の値上げだけではない。劣悪な管理運営や、設備投資の出し渋り、財政の透明性の欠如、品質低下などさまざなま原因で世界中の自治体が水道事業民営化に反旗を翻し、「再公営化」しているのである。

水道料金が4年で倍になった上に、寄生虫が混入するという事故が起きたにもかかわらず、住民にはその事実が隠蔽されていたというシドニーのような例もあるほどだ。

不思議なのは、「中国が日本の水源地を買収しまくっている」というニュースには怒りの反応を見せる「保守」や「愛国」を自称する人々が、安倍政権のこうした潮流については何も発言しないという点だ。

PSIRUの資料では、冒頭で述べた安倍政権が推進している「コンセッション方式」について、“民営化は不評を買うことが多いため、コンセッションやリース契約などのPPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ。いわゆる官民パートナーシップ事業)は独自な手法であり、民営化とは違うのだと人々に思い込ませる宣伝手法をとってきたが、それは虚偽である。名称にかかわらず、それらはすべて事業の経営権を民間部門の手に渡すことを意味する。”とさえ書いているのだ。

安倍政権の決めたことならば、外資に水道事業が売り渡されても大賛成、というのであれば、それは果たして「愛国」と言えるのか。老朽化対策をするのになぜ大前提として民営化する必要があるのか。全く意味がわからない。

2010年、ベクテルによる水道民営化によって痛い目にあったボリビアの国連大使は、国連で“The Human Right to Water and Sanitation(水と衛生に対する人権)”と題した演説をした。

“飲料水と衛生の権利は、人生を最大限に謳歌する上で必要不可欠な人権です”

自国の水道事業を、民営化によって無茶苦茶にされ、自国民の死者まで出したボリビアだからこそ出た、心からの主張であった。

水は、間違いなく誰もが享受でき得るべき人権なのだ。

水道事業民営化の危険性は、「外資に売り飛ばされる」などという稚拙な感情論ではない。民営化で合理化・採算性向上といえば聞こえはいいが、JR北海道の路線がどのようになったのか、さんざん報じられている現実を見ればその行く末もわかるだろう。鉄道であればバスなどの代替手段に変わることも可能だが、果たして「水道」という人間にとってもっとも欠くことのできないライフラインで合理性や採算性などという市場原理が相応しいのか甚だ疑問である。

水道事業民営化の根本的問題は、合理性・採算性を大義名分として、「人権」が切り捨てられかねない点にある。

Posted by biwap at

22:54

2018年07月04日

笑えない話

その1「とにかく9はダメ!」

Tシャツを着た女性が参院委員会を傍聴しようとしたところ、「9がついている物はダメです」と係員に止められた。ネックレスもタグも9は外せと言われ、結局カーディガンで隠して入ることになる。参院警備部は憲法9条擁護の意思表示と判断、「示威宣伝になる衣類の着用を許可しない」とする内規に違反したとか。

「9を付けているね。そのようなものを付けて入ることはできません」 「どうしてですか?」 「NO WARとも書いているだろう」 「どうして駄目なんですか?」 「意思表示をしているものは駄目です」「1だったらいいですか?」「1だったら大丈夫」「5だったらどうですか?」 「5でも大丈夫」 「では、なぜ9は駄目なんですか?」 「意思表示をしているからです」

混雑する委員会室で、暑さのためカーディガンを脱ごうとしたところ、すぐに別の職員がやって来て、「着てください」と迫られた。

その2「ワクワクが止まらない」

カンヌ国際映画祭パルムドール受賞の是枝さんは完全無視した首相さま。日本代表のユニフォーム姿で登場。国民がW杯にうつつを抜かせている間に「悪法」を次々に採決。「夢のようなワクワクする時間」を送ったようだ。

「最後まで全力を尽くし、たくさんの感動を与えてくれたサッカー日本代表の皆さんに、心から感謝します。毎日がわくわくで、夢のような2週間をありがとう!」

その3「なんか違う!」

人気タレントの足立梨花さん。サッカーW杯「日本vsポーランド」戦の試合放棄采配に、「素直に喜べないというかなんというか不思議な気持ちでいっぱいです」などの感想をツイート。さっそく批判のコメントが相次ぐ事態に。

「頑張った選手たちに対して失礼だと思います」「決勝に進出したことに対しておめでとうの一言も言えないのはどうかと思います」

足立さんは「なんかほんとここ最近、サッカー関連でめんどくさい人多すぎ なんなの?好きなこと呟かせてよ」と強く反論。これをきっかけに大炎上に発展。誹謗中傷が止まらない事態に。

少しでも日本代表に異論を唱えようものなら、「日本代表の足を引っ張るのか」「日本を背負ってくれている選手に失礼だ」「日本を応援しない非国民」などと総攻撃を受ける。

NHKは言うまでもなく、産経から朝日にいたるまで「日本スゴイ」病に感染。翼賛体制そのもの。真にスポーツやサッカーを愛する人たちは心の中でこうつぶやくしかない。「なんか違う!」

Posted by biwap at

21:19

2018年07月03日

いつかこんな日が

「こんな人たちに負けるわけにはいかない」「私や妻が関係していたということになれば、首相も国会議員も辞める」

「そんな国」にも、いつの日かこんな政治家が登場するのだろうか。今更ながらだが、YouTubeで見つけた大統領就任演説。なんだか「そんな国」への当てつけに聞こえてしまうのは、私の思い過ごしか。以下抜粋。

尊敬し敬愛する国民の皆さん、ありがとうございます。国民の皆さんの偉大な選択に心から深く感謝します。私は今日、大韓民国の第19代大統領として、新しい大韓民国に向けた第一歩を踏み出します。

私たちが作っていく新しい大韓民国は、多くの挫折と敗北にも関わらず、私たちの先輩が一貫して追求してきた国です。また、多くの犠牲と献身に耐え、若者たちが心の底から欲していた国です。

そんな大韓民国を作るために私は、歴史と国民の前に、恐れと共に謙虚な心で大韓民国第19代大統領としての責任と使命を果たすことを明かします。韓国の偉大さは国民の偉大さです。

全国各地で満遍なく支持をくださり、新しい大統領を選んでくれました。今日から私は、国民みなの大統領になります。私を支持しなかった国民の一人一人も私の国民、私たちの国民として仕えます。

尊敬し敬愛する国民の皆さん。苦しかった過ぎ去りし日々に、国民たちは「これが国か」と問いました。大統領・文在寅はまさにその問いから新しく始めます。今日から国を国らしく作る大統領になります。旧時代の悪い慣行と果敢に決別します。大統領から新しくなります。

まず、権威的な大統領の文化を清算します。準備が整い次第、今の青瓦台から出て、光化門大統領の時代を開きます。参謀たちと膝を突き合わせ討論します。国民と常に心を通じ合わせる大統領になります。主要な事案は大統領が直接、メディアに伝えます。一日の終わりには市場に寄って、出会う市民と格式のない対話を交わします。時には光化門広場で大討論会を開きます。

大統領の帝王的な権力を最大限分かち合います。権力機関は政治から完全に独立させます。いかなる機関も絶対的な権限を行使できないよう、けん制装置を作ります。低い姿勢ではたらきます。国民と目線を合わせる大統領になります。安全保障の危機も急いで解決します。朝鮮半島の平和のために東奔西走します。必要とあらば、すぐにワシントンに飛んでいきます。北京と東京にも行き、条件が合えば、平壌にも行きます。朝鮮半島の平和定着のためならば、私ができるすべての事を行います。

分裂と葛藤の政治も変えていきます。保守、進歩の葛藤は終わらなければなりません。大統領みずから直接対話します。野党は国政運営の同伴者です。対話を定例化し、頻繁に会っていきます。

財閥改革の先頭にも立っていきます。文在寅政府の下では政経癒着という言葉は完全に無くなるでしょう。地域と階層、世代間の葛藤を解消し、非正規雇用の問題も解決の道を探ります。差別の無い世の中を作ります。

私は大韓民国大統領の新しい模範となります。国民と歴史が評価する成功した大統領になるために最善を尽くします。そうして支持と声援に応えます。清廉な大統領になります。手ぶらで就任し、手ぶらで退任する大統領になります。後日、故郷に戻り、平凡な市民となり隣人と情を分けあうことのできる大統領になります。

約束を守る正直な大統領になります。選挙の過程で私がした約束に丹念に取り組んでいきます。大統領みずからが信頼される政治の手本を見せてこそ、真の政治発展が可能でしょう。

不可能なことをすると大言壮語しません。失敗したことは失敗したとお話します。嘘で不利な世論をごまかすことはしません。公正な大統領になります。特権と反則がない世の中を作ります。常識通りにする人が利益を得られる世の中を作ります。隣人の痛みを無視することはありません。疎外される国民が無いよう、心を砕いて常日ごろから確認していきます。

国民の悲しみの涙を拭く大統領になります。心を通わせる大統領になります。低い人間、謙遜な権力となって、もっとも強い国を作っていきます。君臨し統治する大統領ではない、対話し心を通わせる大統領になります。

敬愛し尊敬する国民の皆さん。2017年5月10日の今日、大韓民国が再び始まります。国を国らしく作る大きな歴史が始まります。この道を共に歩んでください。私の身命を賭して仕事をします。

第19代大統領 文在寅

2018年07月01日

ワンダーランド北朝鮮

飛行機の中から見える広大な手つかずの山並み。未知の世界へ降り立つ緊張感。映画の冒頭シーンに、軍事政権下の韓国へ旅した1986年の夏を思い出した。

初めて見る韓国は、少年時代の日本の原風景そのまま。不思議な「懐かしさ」と、そこで出会った人たちとの「ふれあい」が、自分の原点の一つとなった。私にとっての「ワンダーランド韓国」だった。

映画の舞台は北朝鮮。隠し撮りはしないと約束して作られたこの映画。最大のポイントは、同じ人間、同じ同胞としての目線。

ミサイル発射・飢餓・独裁・軍事パレード。北朝鮮のプロパガンダ映像をそっくり裏返したかのように、私たちの目に届けられる「北朝鮮像」はあまりにも画一的な映像ばかりである。しかし、それが本当に北朝鮮の姿なのだろうか?

韓国出身のチョ・ソンヒョン監督は、この問いの答えを探すため韓国籍を放棄。ドイツのパスポートを取得し北朝鮮に入国。エンジニア、兵士、農家、画家、工場労働者など“普通の人々”への取材を敢行した。

公務員画家の男性は、美しい女性を描くことを楽しみ、表情は明るい。

デザイナーという言葉を知らない縫製工場で働く少女の夢は、今までにない独創的な服を作ることだった。

経済制裁を受け、自活せざるを得ない必要性から、自然エネルギーを活用する人々。その暮らしはなんと時代の先端を行く循環型生活。人々の暮らしぶりは慎ましいが、どこか懐かしさを感じさせる。

もちろん検閲と許容された範囲内での映画制作に違いはない。そんな中でも“同胞”として受け入れられたチョ監督は、普段着の表情の人々と交流し、意外と普通だが予想外でもある北朝鮮の素顔を発見していく。

「韓国は1960年代以降の経済発展で国民性が大きく変わりました。北朝鮮には韓国が失った伝統的な雰囲気や純朴な感じがありました。60~70年代の韓国人に会っているようでした。郊外にはかつて韓国にあったような自然も残っていました」(チョ監督)

「ワンダーランド韓国」の私には、素直にその言葉が理解できる。いつの日か、南北が自由に行き来できる日の来ることを隣人として心から祈りたい。

淡々とした映像だが、とても興味深く2時間が過ぎていった。ドラマチックな何かを期待した人、何かの答えを見つけようとした人には、失望を与えるかもしれない。この映画は何かを否定も肯定もしていない。ただ同じ高さの目線で人を見ようとしているだけだ。メディアの作り出す「擬制の支配」に屈服しようとしている私たちにとって、それは最も大切な「作法」なのだと言える。