› 近江大好きbiwap › 2017年10月

› 近江大好きbiwap › 2017年10月2017年10月30日

台風に押され能登半島へ

南から台風が接近。車は能登半島へと北上した。

千里浜(チリハマ)なぎさドライブウェイ。日本で唯一、車で走れる砂浜。

能登半島を横切り東側の七尾市へ。対岸の能登島には高句麗式の石室をもつ須曽蝦夷穴古墳がある。

七尾市は、古代能登国の中心部。能登国府や国分寺があり、能登国造が治めた土地である。

桃山時代を代表する画人・長谷川等伯の出生地でもある。

代表作「松林図屏風」。長谷川等伯50歳代の作。息子の久蔵が26歳の若さで亡くなり、その悲しみを背負った等伯が自分自身のために描いたものと言われている。等伯の生まれ育った能登の海浜には、今もこの絵のような松林が広がっている。

能登半島の先端へと北上していく。黒い屋根が「ランプの宿」。ユーミンの「真夏の夜の夢」は、ここで書かれたとか。出雲の「国引き神話」では、4番目に出雲へ引っ張ってきたのが「高志(コシノ)都都(ツツ)の三埼(ミサキ)」。この「都都」が、能登半島の北端・珠洲岬であると言われている。

コバルトブルーに染まる「青の洞窟」。パワースポット「聖域の岬」として観光地化されている。

宿泊地「漁師の宿」のある珠洲市狼煙(ノロシ)町。古代、海上警備のために烽火(狼煙)を設けたことに由来する。能登半島は日本海沿岸文化圏の支点であった。半島の東には縄文人、西には渡来系弥生人、海人族が沿岸を往来し、東西を結び付けていた。

日没まで時間があるので、能登半島最北端・禄剛崎灯台へ。海から昇る朝日と、海へ沈む夕日を同じ場所で見ることができるポイント。残念ながら生憎の天気であった。

灯台横のポールに建てられた表示には、「東京302㎞、釜山783㎞、ウラジオストク772㎞」とあった。下の方位図には、ソウルの方角が示されていた。

地図で見ると、こんな感じ。本州から突き出した能登半島。ここは、けっして「最果ての地」ではなく「玄関口」なのだ。能登半島先端に位置する珠洲では、新羅・伽耶・須恵器の技法を受け継いだ「珠洲焼」が今でも焼かれている。

翌朝、海岸線を西に向かう。波に打ち上げられた漂流ゴミ。

こんなものが、あちこちに散乱していた。海で隔てられた「島国」という固定観念を、一度リセットしてみることが必要だ。

白米千枚田(シロヨネセンマイダ)。日本海に面して小さな田が重なり海岸まで続く絶景。「日本の棚田百選」に指定された奥能登を代表する観光スポット。この風景から、「能登は山がちで土地が少なく、田畑がひらけない貧しいところ」というイメージを受けてしまう。特に奥能登は辺鄙で遅れた後進地域だと。今回の旅は、それを見事に覆した。

奥能登塩田村。伝統的な「揚げ浜式」の塩作りが受け継がれている。

塩づくりを説明していただいたのは、80歳を過ぎた好々爺。「矍鑠(カクシャク)」とは、こういう人を言うのだろう。背筋も生き方もピンと真っ直ぐに伸び切っていた。

昔は、塩を作っていない家を探す方が難しかったそうだ。塩田村を後に海岸線を輪島方面へ。

重要文化財「時国家」。江戸時代初期に三代50年かけて建築された。年代のわかる民家としては、最も古いものの一つ。

小作人を経営した豪農の民家と考えられてきたが、その常識は全く間違っていた。

江戸時代初期以前から、時国家は大きな船を持っていた。この船が、松前から佐渡、敦賀、さらに琵琶湖をこえて、近江の大津や京、大坂とも取引をしていた。時国家は海岸に塩浜を多く持ち、これを北方向けの商品にした。山林や鉱山の経営にもたずさわり、蔵元として金融業をも営んでいた。まさに、多角的企業家であったといえる。

旅の最後は、奥能登最大の都市・輪島。朝市で買い物をした後、幸運にも「御陣乗太鼓(ゴジンジョダイコ)」を見ることができた。

越後の上杉謙信が七尾城を攻略し、奥能登に破竹の勢いで攻め込んできた。武器らしいものがない村人たちは、鍬や鎌で打ち向かったがさんざんな負け戦。そんな時、村の古老の指図に従い、樹の皮をもって仮面を作り、海藻を頭髪とし、太鼓を打ちならしつつ、上杉勢に逆襲。戦いを勝利に導いたという。

「百姓=農民」という常識のウソ。輪島の「水吞百姓」と分類される人たちの7割は、漆器職人、素麺職人、それらを販売する大商人、北前船を持つ廻船人たちであった。「土地を持てない水吞百姓」は、ここでは「土地を持つ必要のない人たち」だったのである。

日本海に大きく突き出た能登半島。かつては、対岸の朝鮮半島や大陸との交流の表玄関であった。また北九州から津軽までをつなぐ、海の中継点でもあった。行き交う「人とモノ」。そんなことを想像しながら、台風が遠ざかっていく滋賀県へと、帰路を急いだ。

2017年10月23日

もう一つの闇

森友・加計疑惑も闇の中に葬られようとしている。メディアが取り上げようともしなかった、もう一つの闇。声を上げた人を見殺しにする社会は、そこに生きる人々をも見殺しにしていく。以下、LITERAXより抜粋。

伊藤詩織さんが、著書『Black Box』を出版した。詩織さんは今年5月、元TBS記者・山口敬之氏からのレイプ被害が不起訴処分になったことについて検察審査会へ異議申し立てを行い、名前と顔を公表して記者会見に臨んだフリージャーナリストの女性。今回は名字も明かしての出版となった。

9月、東京第6検察審査会は「不起訴相当」と議決したが、このレイプ被害をめぐってはホテルの防犯カメラなど数々の証拠が提出されており、当局の判断をめぐる疑問点はまったく解消されていない。

一方、「週刊新潮」の報道後から雲隠れを続けていた山口氏は、検察審査会の議決の直後に代理人弁護士を通じコメントを発表。〈この案件は完全に終結しました〉と幕引きを宣言し、さらにメディアに対し法的措置をちらつかせ、真相を究明しようとする報道をシャットアウトしにかかっている。

だが、今回、詩織さんが上梓した『Black Box』を読めば、山口氏が逮捕・起訴を逃れたことの不自然さが、より詳細な点で浮き彫りになっていく。それだけではない。日本の捜査当局の不透明さ、性犯罪をめぐる法制度の欠陥、性暴力を受けた人々が直面せざるをえない社会的システムの不備の現状が、詩織さんの取材と実体験を元に構成されており、ノンフィクション本として重厚な内容だ。

周知の通り、この事件をめぐっては、最初に捜査を担当していた高輪署の捜査員が山口氏を逮捕するため、逮捕状を持って成田空港で山口氏の帰国を待ち構えていた。ところが直前に上層部からストップがかかる。この逮捕取りやめを指示したのが“菅義偉官房長官の子飼い警察官僚”である中村格刑事部長(当時)。逮捕を取りやめるよう指示したことについては、「週刊新潮」の直撃に対して本人が認めている。『Black Box』には詩織さんが直接、中村氏への取材を二度試みたくだりがある。

〈出勤途中の中村氏に対し、「お話をさせて下さい」と声をかけようとしたところ、彼はすごい勢いで逃げた。人生で警察を追いかけることがあるとは思わなかった。

私はただ、答えが欲しいのだ。中村氏にはぜひ、「私のした判断は間違いではなかった。なぜなら…」ときちんと説明して頂きたい。なぜ元警視庁刑事部長の立場で、当時の自分の判断について説明ができず、質問から逃げるばかりなのだろうか?〉

当局がこの事件をこのまま葬り去りたいのは明らかだが、しかも同書には、詩織さんが捜査の過程で受けたありえない対応の数々が語られている。たとえば山口氏から性的暴行を受けたあと、警察署を訪ねたとき、当初、管轄の高輪署の捜査員は詩織さんにこう言い放ったという。

「一週間たっちゃったの。難しいね」

「よくある話だし、事件として捜査するのは難しいですよ」

「こういう事件は刑事事件として難しい。直後の精液の採取やDNA検査ができていないので、証拠も揃わなくてさらに難しい」

詩織さんが懇願し、ホテルの防犯カメラに映った映像を見て、捜査員もようやく事件性を認めたようだったというが、それでも「相手は有名で地位もある人だし、あなたも同じ業界で働いているんでしょ。この先この業界で働けなくなるかもしれないよ。今まで努力してきた君の人生が水の泡になる」など、繰り返し被害届の提出を考え直すよう言われたという。詩織さんは、被害届と告訴状に署名した際のことをこう述懐している。

〈警察に行けば事実が自然と明らかになる、警察が調べてくれると、漠然と考えていた。しかし、そうではなかった。何度同じ話を繰り返しても、返ってくるのは「難しいですね」「厳しいですね」という言葉だった。「事実」とは、これほどとらえどころがないものだった。〉

中村刑事部長の決済で山口氏の逮捕が取りやめになったあと、不可解にもこの高輪署の捜査員は担当から外された。新たに担当になった警視庁の捜査員たちは、なぜ逮捕状が出たのに逮捕しなかったのか問う詩織さんに「逮捕状というのは、簡単に出ます」「今までの証言や他のところをもっと詰めていく」と言い、現段階での証拠では逮捕されても不起訴になってしまうと説明。さらにこうも話したという。

「社会的な地位のある人の場合、そのことは捜査に影響するのか?というと、正直関係はあります。社会的地位のある人は居所がはっきりしているし、家族や関係者もいて逃走の恐れがない。だから、逮捕の必要はないのです」

詩織さんは、このように疑義を述べている。

〈そもそもこの言い方は、社会的地位のある人は証拠隠滅などしないし、逃亡もしない、と言っているように聞こえる。地位がなければ、証拠隠滅もやりかねないし、逃亡の恐れだってある、と言いたいのだろうか? それでは社会的地位がない人、低い人は簡単に逮捕するということなのだろうか?その言葉こそが、社会的地位の高い人への優遇になってはいないか?〉

この警視庁の捜査員の説明だけでも不可解だが、さらにその後、捜査官は詩織さんに弁護士を紹介したいと、わざわざ警察車両に乗せて、捜査員たちも同行するかたちで弁護士と面会させた。面談の最後に、その弁護士は詩織さんにこう言ったという。

「私に求められているのは、示談交渉なのかなと思っていました」

警察が被害者の前で、逮捕が直前で取りやめになったことを正当化し、さらには示談専門の弁護士のもとに連れて行く。こんなことがあっていいのだろうか。だが、これが詩織さんが直面した現実だ。詩織さんは同書で〈私が一番求めているのは、「真実がどうだったか」なのだ。お金でも時間でも、曲げることのできない真実だ〉と書いているが、その「真実」を捜査当局が自ら手の届かないところにもって行こうとしているように見えてならない。それこそ山口氏の行為を「ブラックボックス」のなかに押し込めておきたいかのように。

結果的に、事件は2015年8月26日に書類送検されたが、山口氏は翌年7月22日付けで不起訴処分になった。

同書にはほかにも、警視庁の捜査のあまりに不自然な事実をついている。検察審査会に申し立てをすると決めた詩織さんは、証拠開示請求をし、また自分でも可能な限りの証言と証拠を集めた。事件の日の夜、山口氏と詩織さんを乗せたタクシー会社と運転手も探し出し、話を聞いた。運転手は詩織さんが「最寄駅まで行ってください」と複数回頼んでいたと証言。また、「都ホテルに行ってくれ」と言う山口氏に対し、詩織さんが「その前に駅で降ろしてください」と言っていたことも、動かなくなった詩織さんを山口氏が引きずり出すように車から降ろしたことも、はっきり覚えていた。

だが、この証言は、もともと高輪署の報告書にも記載されていたことだ。なぜ、詩織さん自身が、あらためてタクシー運転手の証言をとる必要があったのだろうか。

〈それは、警視庁で作成された捜査報告書には、『「駅で降ろして下さい」と女性が何度も言っていた』というタクシー運転手の証言が入っていなかった、という情報を得たからだった。

この情報が入った時は、警視庁で聴取を受けた際は、彼の記憶が薄れてしまっていたからなのか、と考えた。しかし、それは違った。彼は、二年近く経っても鮮明に覚えていたのだ。聞いてみると、不思議なことに彼は、高輪署の捜査員としか話をしていないことがわかった。几帳面な運転手さんの手帳に、しっかりと日付がメモされていたのだ。〉

タクシーの運転手が警察から話を聞かれたのは、高輪署の2回だけだったという。つまり、詩織さんがホテルへ行くのを明確に拒否していたこと、さらに動かない詩織さんを無理やり山口氏がホテルに連れて行ったことを証明するこのタクシー運転手を、警視庁はなぜか事情聴取していなかったことになる。詩織さんには、「これまでに聴取が済んでいる関係者にももう一度話を詳しく聞く」と説明していたにもかかわらずだ。

こうしたディテールを読んでも、捜査のやり方が少しでも前向きだったならば、結果は変わっていたのではないか。とりわけ警視庁は、山口氏を不起訴にすべく組織的に動いていたのではないか。そう思えてならないのだ。

繰り返すが、事件の夜、泥酔した詩織さんは明確に自宅に帰ろうとしていたにもかかわらず、山口氏がホテルに連れ込んだことは証言者もいる事実である。また、避妊具をつけず性行為におよんだことは山口氏自身も認めている。相手が抵抗できない状態で行為におよぶことは、立派な性暴力である。そして、山口氏に一度は逮捕状が発行され、逮捕直前の空港で捜査員が待ち構えているというタイミングで、菅官房長官と昵懇の関係にある中村警視庁刑事部長の判断により、逮捕がストップになったこともまた、揺るがない事実だ。やはり、“安倍官邸御用ジャーナリスト”である山口氏をめぐる、不自然な逮捕取りやめと不起訴処分には、官邸クラスの関与が疑われる。

詩織さんは『Black Box』のなかで、このように記している。

〈今の司法システムがこの事件を裁くことができないならば、ここに事件の経緯を明らかにし、広く社会で議論することこそが、世の中のためになると信じる。それが、私がこの本をいま刊行する、もっとも大きな理由だ。〉〈この本を読んで、あなたにも想像してほしい。いつ、どこで、私に起こったことが、あなたに、あるいはあなたの大切な人に降りかかってくるか、誰にも予想はできないのだ。〉

Posted by biwap at

16:06

2017年10月19日

草津に眠る遊女梅川

喜多川歌麿筆「逢身八契 梅川忠兵衛の喜伴」。「逢身八契」は「近江八景」のもじり。「梅川忠兵衛の喜伴」は「矢橋の帰帆」のパロディである。左上の丸の中に、歌川広重「矢橋の帰帆」を彷彿とさせる絵が描かれている。歌麿は、梅川が矢橋へ移り住んだのを知っていたのか。草津に眠る梅川。近松門左衛門の名作『冥途の飛脚』のモデルとなった女性だ。まず、そのお話から。

『冥途の飛脚』

大坂・淡路町の亀屋。江戸と大坂の間を往復する飛脚屋。店の世継ぎである養子・忠兵衛は、恋人の梅川が他の客に身請けされそうになったため、何とか自分の方へ身請けしようと、金策に悩んでいた。

実は忠兵衛、友人・丹波屋八右衛門宛てに亀屋へ届いた金50両を、梅川の身請けの手付金として使い込んでいた。事情を話して許しを請う忠兵衛。八右衛門はしばらく待ってやろうと約束する。

その後忠兵衛は、武家屋敷へ届ける急ぎの金300両を懐に持ったまま、つい梅川のいる新町へと向かってしまった。

梅川のいる新町越後屋に八右衛門が訪れる。続いて忠兵衛。八右衛門は、2人が聞くとも知らず、忠兵衛が金に困っていることから、梅川と別れさせるよう人々に頼んでいる。忠兵衛は座敷へ駆け入り、懐の300両の封印を切って八右衛門に50両を投げ返した。梅川は忠兵衛を諌(イサ)めるが、忠兵衛は、これは養子に来た時の持参金と偽り、残りの金で梅川を身請けしてしまった。

一旦は身請けを喜んだ梅川だが、忠兵衛から事実を聞いて嘆き悲しむ。しかし、生きられるだけは共に生きようと、2人で越後屋を出る。

二人は、忠兵衛の実父・孫右衛門の住む大和国新口村(ニノクチムラ)へと逃げて行く。新口村に着いた2人が、忠兵衛の幼なじみの家を訪ねると、そこへ孫右衛門が通りかかる。梅川は、下駄の鼻緒が切れて転んだ孫右衛門をあれこれ介抱した。孫右衛門は、見慣れない梅川に、忠兵衛の連れであろうと悟る。

孫右衛門は世間への義理から、隠れている忠兵衛に気づかぬふりで、情に苦しむ胸の内を語る。しかし、追手が迫っていることを知り、二人を裏道から逃がす。

戻ってきた孫右衛門。安堵の気持ちも束の間、二人が捕まったという声が聞こえてきた。

矢橋道を自転車で走った。草津市矢橋の交差点付近にある道標。表示された二か所を見つけるのは至難の業だった。

忠兵衛は、大坂千日前で刑場の露と消え、梅川は江州矢橋の十王堂で、忠兵衛の菩提を弔いつつ五十有余年の懺悔の日々を送ったとされる。

矢橋道を東に戻って、鞭嵜神社前の民家。ここが梅川終焉地・十王堂の跡である。1916年7月「大阪朝日新聞」に『梅川の墓と矢橋』と題して、梅川の墓を探し当てたとの記事がある。当時矢橋村の有志により、梅川終焉地を求めて熱心な研究がなされていた。坪内逍遥など当時一流の学者に意見を求め、寺の過去帖を調べ、ついに梅川の墓と見られる旧跡地が十王堂で発見されたと伝えている。

旧十王堂から矢橋道を琵琶湖の方向へ走っていく。狭い道を行ったり来たりしながら、ついに見つけた清浄寺。

門をくぐると、すぐ左に梅川の墓がある。こんな文章が書かれていた。

近松門左衛門の名作『冥土の飛脚』のモデルとなった大阪淡路町の三度飛脚亀屋の養子忠兵衛は新町槌屋の遊女梅川と恋仲になり通い詰めた。金に詰まった忠兵衛は三百両の封印切りの大罪を犯し、生まれた在所の大和新口村に、手に手を取って欠落するが、二人ながらにとらえられた。

忠兵衛は、大阪千日前で刑場の露と消え、梅川は江州矢橋の十王堂で、忠兵衛の菩提を弔いつつ五十有余年の懺悔の日々をおくり。ここ浄土宗清淨寺に葬られたと伝えられている。

享年 八十三歳 「梅室妙覚信女」

春秋の 花も紅葉もおしなべて 今はこの身を 西にもとめん

近松門左衛門は、この作品を実際に起きた出来事をもとにして書き上げた。飛脚は問屋仲間として信用を支えあっている。仲間の誰かが大損をしたときには、皆でその損を埋めるという仕掛けを作っていた。いわば運命共同体のようなものであった。

そんな世界の中で生じた横領。飛脚仲間の一人である忠兵衛が、どんな動機から固い掟を破るに至ったのか。封印切という、金融業者として、やってはならない行為に忠兵衛を駆り立てたのは、梅川への熱い思いであった。その行為をやってしまった瞬間、忠兵衛は、飛脚仲間は無論、社会全体から葬り去られる運命に陥る。

梅川はそんな忠兵衛の自分への愛を受け入れ、忠兵衛を夫として、絶望的な逃避行についていく。運命にもてあそばれる、弱くはかない人間模様。そんな中、貫かれる「情」に観客は涙する。それは、義に殉ずる切腹の美学とは対極のもの。近代ヒューマニズムは、もうそこまでやって来ているのだ。

「近江史を歩く・60」「『冥途の飛脚』梅川」

http://biwap.raindrop.jp/details1070.html (PC版)

http://biwap.raindrop.jp/sp/details1070.html (スマホ版)

2017年10月17日

ココアのひと匙

海の彼方にある「常世の国」。そこに続く門戸が「熊野」。古来、黒潮に乗って多くの人々が来往した。この「熊野」の名をとどろかせた事件が起こる。

大石誠之助。1867年11月29日、紀伊新宮に生まれる。大石家は、蘭医や漢学者を輩出した新宮きっての名家。誠之助も早くから医者を志す。同志社英学校で英語を学んだ後、25歳で、長兄・余平の援助を受け渡米。オレゴン州立大学で苦学しながら医学を学ぶ。

その途中、よき理解者であった大石余平夫婦が、美濃大震災で亡くなった。余平の長男・伊作は、とっさに母親の胸にかばわれ助かった。

誠之助は1896年に帰国。新宮の町で開業する。母方に引き取られていた甥の西村伊作を引き取り育てる。西村家は、大身代の地主。後に、誠之助たちの運動を財政面でバックアップすることになる。

誠之助は、1899年に伝染病研究のためインドへ留学。イギリス帝国主義の圧政下にあったインドの民衆。カースト制度のもとで徹底的に差別されていた不可触選民たち。その貧困と抑圧の実態を目の当たりにし、社会のあり方を考えるようになった。

帰国後、再開業。医者としての優れた手腕から、「ドクトルさん」として町民から慕われた。また、他の医者が相手にしなかった被差別部落の人たちを、親身になって世話をした。誠之助は多彩な才能の持ち主で、渡米中にはコックをした経験もあり、「太平洋食堂」というレストランも開店している。そんなことが機縁で、堺利彦らと交友するようになる。

誠之助は、「平民新聞」などの新聞・雑誌に社会主義的な論説を寄せるようになる。運動への金銭的援助も惜しまなかった。新宮には、堺利彦・幸徳秋水・森近運平・新村忠雄などの社会主義者が誠之助を訪ねてきた。やがて「新宮グループ」が形成されていった。

娼館設置が新宮で強行されると、医師であり文化人でもあった大石誠之助、僧侶の高木顕明、牧師の沖野岩三郎らが、人道の立場から廃娼を主張して立ち上がった。社会主義的な「牟婁(ムロ)新報」も、管野スガや荒畑寒村に論陣を張らせ、詩人・佐藤春夫ら若い世代を燃えあがらせた。これに幸徳秋水らが加わる。

沖野岩三郎は、誠之助と共に「新聞雑誌縦覧所」を始めた。「町の図書室」のはしり。抒情詩人・佐藤春夫も新宮で育ち、ここをよく利用した一人だった。彼は幸徳秋水が新宮を訪れた際、たまたま旅行に出かけていた。この事件の難を逃れることになる。

浄土真宗の僧侶・高木顕明。既成仏教の堕落を批判し、搾取と差別の社会を変革しようとした。寺の宗徒の多くは、被差別部落民であった。彼らと寝食を共にし、戦争反対や部落解放を訴えた。

1909年夏。幸徳秋水は、土佐から上京する途中、長年の胸の病気を大石ドクトルに診てもらうべく新宮に立ち寄った。浄泉寺で30名ばかりを集めて、秋水を中心とした講演会が開かれた。その後、熊野川に舟を浮かべて秋水を慰労した。これが後に「共同謀議」の場とみなされることになる。

1911年1月のある夜。上京二年目の佐藤春夫は、停留所で号外売りの鈴を聞いた。「号外!号外!大逆事件の逆徒判決の号外!」「死刑12人、無期12人」。判決後わずか6日で、絞首刑が執行された。「大石誠之助は殺されたり」と言う第一節から始まる詩を、佐藤春夫は書いている。

神聖不可侵の天皇に対する反逆。でっち上げられた「大逆事件」。逮捕された26名の中には、実に6名もの「新宮グループ」がいた。

逮捕された大石誠之助に面会すべく、甥の西村伊作は最新鋭のオートバイをすっとばして東海道を上京したという。親族や友人の悲しみのなか、表だって葬儀を行うことも、墓石を建てることも許されなかった。大石誠之助。今は新宮の町はずれにある小高い丘に眠っている。

強権の吹き荒れる時代。石川啄木はこう詠った。

「時代閉塞の現状をいかにせむ 秋に入りてことに かく思ふかな」

「はてしなき議論の後の 冷めたるココアのひと匙をススりて そのうすにがき舌触りに われは知るテロリストの かなしきかなしき心を」

2017年10月13日

「国難はお前だ」

ナチス・ドイツの指導者ゲーリングの言葉 「国民は常に指導者の意のままになる。とても簡単なことだ。自分達が外国から攻撃されていると説明するだけでいい。そして、平和主義者について、彼らは愛国心がなく国家を危険に晒す人々だと非難すればいいだけのこと。この方法はどこの国でも同じように通用するものだ」

なるほど、だから「国難」なのか。それにしても、こんな古典的手法と「劇場政治」が跋扈する昨今、「騙される側の責任」を考えてしまう。国民は「観客」でも「受益者」でもなく「主権者」である。「知る権利」があると同時に「知る責任」がある。

人権、平和、民主主義。人類は多くの過ちを犯しながらも、それらを一つずつ前進させてきたはず。しかし私たちの国では、時計が逆回転を始めている。真の「国難」は、そこにある。

朝日新聞2017年10月12日朝刊から

「ナチスの加害学ぶ独 悲劇繰り返さないために」サンドラ・ヘフェリン

来日して20年の私が驚くこと。それは、日本にはナチスを称賛したり、部分的にではあっても「ヒトラーの何々がよかった」「ナチス時代はここがよかった」と褒めたりする人がいることだ。

昨年、女性アイドルグループがナチスの軍服に似た衣装を着ていたことが問題になった。その後も著名な医師がSNSで「ナチス政権下のドイツ医学の発展は目覚ましいものだった」「南京もアウシュビッツも捏造(ネツゾウ)だと思う」と発言した。麻生太郎副総理兼財務相の過去数回にわたる「ナチス発言」を覚えている人も多いだろう。

「アウシュビッツは捏造」発言は、いわば「広島、長崎の原爆は捏造」と同じぐらい被害者や関係者が負う傷は深いと考えてほしい。

ドイツでは、これらの発言や行動は刑法の民衆扇動罪で禁止されている。ヒトラーやナチス・ドイツを礼賛、賛美する言動はもちろん、ナチス式の敬礼やシンボルマークを見せることも禁止されている。

日本の中学・高校にあたるギムナジウムでは、負の部分、加害者としてのドイツについてじっくり学ぶ。ダッハウ強制収容所に行ったり、映画「シンドラーのリスト」を見に行ったり。ごく普通のドイツ市民が、ナチス政権下、隣人のユダヤ人に汚い言葉を投げかけたり、正義の名のもとに彼らをナチスに密告したり、しまいには「そうされてしかるべきだ」と思い込む様子が描かれた小説「あのころはフリードリヒがいた」も読む。メディアでも定期的に特集が組まれ、ナチス・ドイツの犯罪が取り上げられている。

なぜ加害者としての話を今も伝えるのか。それは、悲劇を繰り返さないため。これに尽きる。

日本では学校やメディアで戦争について取りあげる際、被害の部分に焦点を絞ることが多く、加害者としての日本について語られることは多くない。加害について深く考えないことが、軽々しくナチスを面白がったり称賛したりすることにつながっていると感じる。

現在、日本では、自国の加害について触れることを「自虐的」ととらえる風潮がある。しかし、負の部分を振り返り、二度と同じことを繰り返さないようにするというのは前向きなことではないか。

小池百合子東京都知事が関東大震災の朝鮮人犠牲者への追悼文を見送ったこともそうだが、今の日本は自分とは違う立場にいる人の痛みに鈍感になっていることは明らかだ。

一歩間違えば戦争へと進みかねないのが人間だ。そのことを普段の生活の中で自覚することが平和へつながるのではないだろうか。

2017年10月11日

「カタロニア讃歌」

スペインは、海辺のいくつかの都市を除くと海抜1000-2000mの高地にある。都市の行き来をするには、いくつかの高い山を通らなければならない。夏は昼に気温40度を越え、その日の夜には氷点下にまで下がることもある。木がないので石造り建築ばかり。アストリアス付近のケルト人、カタルーニャのカタルーニャ人、カステリアのスペイン人と言語・風習の異なる人びとが入り混じる。

第一次世界大戦後のスペイン。右派と左派の対立は尖鋭化し、これにカタルーニャ・バスクなどの独立運動も加わり政治的混乱が続いた。

1936年の総選挙で「人民戦線内閣」が誕生。これに対し、左派政権を壊滅させるため、ナチスドイツの支援を受けたフランコ将軍がクーデターを起こした。「スペイン内乱」の勃発。共和国政府を支持していたスペイン人画家パブロ・ピカソ。ナチスドイツ軍による都市無差別爆撃に激しい怒りをぶつけて描いたのが「ゲルニカ」。

英国人ジャーナリスト、ジョージ・オーウェル。人民戦線を支持し共和派のために戦うため、スペインに渡り義勇軍に志願。そこで見たのは、どんなプロパガンダも色褪せてしまう戦争の現実。飢えと寒さの前線、粗末きわまる武器、無責任なジャーナリストたち。そして人民のためにあるべき社会主義権力が逆に人民を弾圧する悲惨さ。オーウェルが書いたルポルタージュ文学の傑作「カタロニア讃歌」。

ファシズムに抵抗するために各国から義勇軍に参加する志願兵が相次いだ。しかし、そこには様々な立場の人たちがいた。あらゆる思想が試されたのである。ソ連共産党やコミンテルンの指示をうけた団体、第三インター、サンディカリスト、アナーキスト。思想や政策の違いを越えた「反ファシズム統一戦線」が試みられたがうまくいかった。ナチスは急降下爆撃、無差別爆撃、戦車を前面にだした機甲化師団による電撃戦を繰り返した。

一方、革命の祖国ソ連は他派弾圧を行った。スターリンの指令を受けた勢力が、他の社会主義者たちを粛清し始めた。オーウェルの所属していたPOUM(統一労働者党)は「トロツキスト」と規定され、いっせいに党員と兵士が逮捕された。スターリン主義者たちから最も多くの弾圧と殺戮を受けたのが、このPOUMだった。

「内戦の中の内戦」に巻き込まれたオーウェル。バルセロナの市街戦で喉を貫通される。病院に送られ奇跡的に回復するが、反ソ分子として追われる身となった。いつ連行されて銃殺されるか分からない状況。市街戦、暗殺、投獄、処刑の風が吹きまくる。スペインを脱出し、オーウェルは列車でフランスへ逃れた。

オーウェルは「カタロニア讃歌」で、親ソ派がスターリンの操り人形になって労働者階級を弾圧することを、社会主義革命への裏切りだと弾劾した。彼がバルセロナで得た教訓は、スターリン主義とファシズムは同じ巨悪であるという悟りだった。共産主義体制への批判は「転向」と称されることになる。

1938年に出版された「カタロニア讃歌」は注目されなかった。出版を拒否され、やっとのことで出した本だが、1951年に再版が出るまで、初版1500部は売れ切れなかった。

スペイン内戦を扱った有名な小説「誰がために鐘は鳴る」。米国人作家ヘミングウェイはスペイン内戦を取材に行く前から、共産党の路線に全面的に同調。彼らの宣伝活動に協力した。ヘミングウェイは、スターリンの命令を受けて仲間の左派を無慈悲に暗殺し拷問する共産主義者たちを弁護した。

ジョージ・オーウェルが真実を知るために命がけで共和派に参加したのとは逆に、ヘミングウェイは知識人たちの行動を扇動しながらも自分では参加しなかった。「誰がために鐘は鳴る」を売って得た途方もないお金で、キューバのハバナ近郊で海釣りを楽しみながら過ごした。

オーウェルの書いた2つの小説「動物農場」と「1984年」。スターリン型共産主義、全体主義と管理社会を告発したものだ。そのため反共自由主義者として誤解される。しかし、彼は社会主義者だった。オーウェルは労働者の生活を直接体験するため、ロンドンのスラム街で生活し、パリへ行って皿洗いの仕事をした。そこで肺炎にかかって慈善病院の世話になったこともある。その後遺症が彼の短い命を奪った。47歳、弱った肺のために死去。

オーウェルは、殺伐な政治状況の中でも寛容さを失っていないスペインの人たちを愛した。欺瞞的な知識人ではなく、普通の人々の道徳性を高く評価した。絶望の中で人間への希望を語った。「カタロニア讃歌」の最後は次の文で結ばれている。「自らのたどった道と信念に基づいて」

2017年10月09日

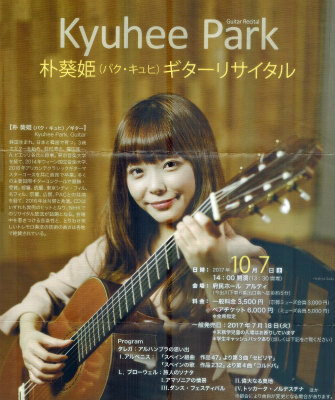

甘い音色のギタリスト

一本のギター。メロディ・和音そしてベースまでが奏でられ、時には打楽器にも。それはまるで「小さなオーケストラ」。クラシック、ボサノバ、ポップス、ジャズ、そしてフォークも。

1960年代の若者たち。そんなに裕福な家庭でない限り、ピアノを買うお金もスペースもなかった。だから、ギターに走った。高校時代に、たまたま貰ったギター。コードをジャーンとやったのが始まり。人生とは「偶然」以外の何物でもない。それを「出会い」とするかどうかが、その人の「人生」なのだ。

そんな訳でダラダラとギターと付き合ってきた。数年前、京都の十字屋で初めて演奏を聴いたギタリスト・朴葵姫(パクキュヒ)。10月7日、京都府民ホールでのリサイタルは、私の課題曲オンパレードでとても満足。飾り気のない素直な演奏は、心の中に素直に入り込んできた。

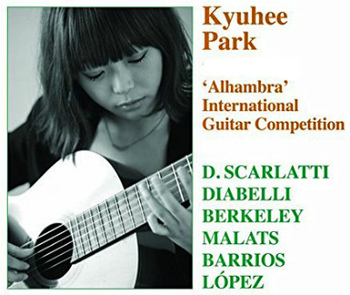

朴葵姫(パク・キュヒ)。1985年韓国仁川生まれ。生後間もなく来日し、3歳からギターを始める。5歳で韓国に戻るが、その後韓国と日本で活動。2004年、東京音楽大学入学。2007年、オーストリア・ウィーン国立音楽大学に留学。2014年、首席で卒業。主要ギター・コンクールでの優勝・受賞が続く。

小さな体、小さな手。「小さな手のコンプレックスを克服するために、一日13時間以上練習した」という。「小指が特に小さくミスをするため、テクニックが不足していました。ありとあらゆる神経と時間をすべて注ぎ込んで弱点を補強し、他のことを見つけようとしました。女性性と繊細さを際立たせました。2007年、オーストリアのウィーン国立音大に留学した後、一日中バナナとダークチョコレートだけ食べて練習しました」

心構えがコンクールの勝敗を左右する。賞金を狙ったり不純な目的のために出て行けば演奏がうまくできない。「最善を尽くして謙虚に演奏すると、少しの間違いがあっても優勝することができます。2012年、スペイン・アルハンブラ国際ギターコンクール本選では、突然思い出せなくなり演奏を一時停止したのに優勝したんです」

「弦自体が違います。フォークギターは鉄線であり、硬くて手で弾くことができません。クラシックギターの弦はナイロン素材です。フォークギターはカランカランと金属音が出るのに対し、クラシックギターは暖かく、さまざまな音色を出すことができます。敏感な楽器なので、爪に小さなキズができても、雑音が出ます。爪を磨き続けなければなりません」

3歳の時に子供用ギターで演奏を始めた。趣味でギターを習っていた母に付いて回った。「ギターは人の声の大きさに最も近い楽器です。一日中、聞いても飽きることなく、耳障りになりません。赤ちゃんを抱くように大切にギターを抱えて演奏する、その感覚が好きです。楽器と一体になっている感じです」

ギターは孤独で大変な時、彼女の友人だった。「中学校の時いじめを受けた」「その時、ギターが私の心の傷を癒した」

ある女性のブログ記事から。

<私の母は、70ウン歳になりました。お婆ちゃんになっても可愛らしい母ですが、朴葵姫(パク・キュヒ)さんも、そんなタイプかなぁと思います。

ニコッと笑うとこっちまで思わず微笑んでしまう様な可愛らしい女性です。

音の美しさは評判通りかそれ以上なのに、その音が紡ぎだす音楽は完全にコントロールされていて、主張も強くまったくブレがない。

そんなしっかりした演奏とふんわりと柔らかい見かけとのギャップも魅力のひとつかも知れませんね。

アンコールの前に「こんなに沢山の人の前で演奏したのは初めて」とMCしていましたがこれからもどんどん演奏して欲しいです。

村治佳織さんが『綺麗なお姉さんタイプ』だとしたら、パク・キュヒさんは『愛らしい妹タイプ』でしょうか。

村治さんの人気(集客力)はギター界で文句なくピカイチですが、1000人以上入る大ホールでマイク使用での演奏会を多くしている現状を思うと、パクさんにも同じように人気が出て欲しいものの、人気が出ても今のスタイルのままで『ギターの生の音』を伝てくれる演奏家になって欲しいと思うのはワガママでしょうか?

華もあり、実力もある。これはもう『使命』と覚悟して(笑)クラシックギターをもっともっと広めて深めて欲しいと思います。>

2017年10月03日

神々の集う出雲へ

十月は「神無月(カンナヅキ)」。全国の神々は出雲へ集まり、出雲以外には神がいなくなる。出雲では、「神在月(カミアリヅキ)」の神事が行われる。それはオオクニヌシの葬儀に集まった神々の饗宴のようでもある。いや、日本海に身を隠したオオクニヌシが、黄泉の王として再生したことを祝う祭りともいえる。

「国譲り神話」の舞台「稲佐の浜」。アマテラスは、地上界を統治するオオクニヌシ(大国主)のもとに使いを送るがいずれも失敗。そこで、タケミカヅチが遣わされた。

タケミカヅチは稲佐の浜に降り立つや波間に剣を逆さに立て、その上にあぐらをかいてオオクニヌシを威圧。国譲りを要求した。オオクニヌシはこの要求には答えないで、自分の子コトシロヌシ(事代主)に聞いてほしいという。

美保の岬で釣りを楽しんでいたコトシロヌシは、舟で西に向かい、稲佐の浜に到着。国譲りを承知するが、乗っていた船をひっくり返すと、天の逆手を打って海中に飛び込んだ。

弟のタケミナカタは国譲りを承知せず、タケミカヅチと力比べ。敗れたタケミナカタは、信濃の諏訪湖まで逃げ降参してしまう。かくして、オオクニヌシは国譲りを承諾し、自らは稲佐の海に隠れた。

国譲りの代償として、稲佐の浜の近くに立派な神殿が建てられることになる。これが、出雲大社の起源。

「出雲王国」を亡ぼした「ヤマト」は、祟り神となった出雲の「怨霊」をなんとしても鎮めねばならなかったのだ。出雲大社の本殿に祀られたオオクニヌシは、自らが隠れた海の方を向いているという。

「国譲り神話」は、「古事記」「日本書紀」に記されているが「出雲風土記」には見えない。風土記には、「国引き神話」が記されている。

ヤツカミズオミヅヌ。「八雲立つ出雲国」は小さく作ってしまったので、他の土地を縫いつけて大きくしようと考えた。新羅の三埼の方から「国来(クニコ)国来」と引いてきて縫い合わせたのが杵築(キヅキ)の御埼。このとき国引きに用いた綱が薗(ソノ)の長浜。綱を結びつけた杭が三瓶山(サンベサン)だという。上の写真がその舞台で、海の向こうに見える山が三瓶山。

次いで、北門(キタド)から二か所、越(北陸)から一か所を引いてきた。国引きを終えたヤツカミズオミヅヌは、意宇(オウ)の社に杖を突き立てて「おゑ」と言ったのが意宇郡の名の由来であると「出雲風土記」は語る。

出雲から新羅、出雲から能登半島はほぼ同じ距離。そこを「海の道」がつながっていたのだ。

日本書紀には、本文以外にいくつかの異説が併記されている。一書(アルフミ)によると、高天原を追放されたスサノオは新羅のソシモリという所に降り立ち、その後、舟に乗り出雲の国にたどりついたという。

この後、有名なヤマタノオロチ退治の話になり、出雲を統治していく。スサノオは韓国(カラクニ)から来たと考えるのが自然であろう。

しかし、出雲神話の主人公は何と言ってもオオクニヌシ(ナムジ)である。

出雲王国の神の子として生まれたオオクニヌシ。母の地位が低いためか兄弟神のシモベとして、兄たちの一番うしろに大きな袋を背負ってついていく。傷ついた白ウサギを助ける優しい心。いくつもの迫害を女性たちが守ってくれ、オオクニヌシとして成長を遂げていく。

オオクニヌシの国造りを助けた相棒がスクナヒコナ。蔓草の実を割った小舟に乗り、海を渡ってきた「小人」。

身体は小さいが知恵にあふれたスクナヒコナ。海の向こうから先端の医療技術をもたらした。温泉療法もその一つ。スクナヒコナが発見したと伝えられる「玉造温泉」は、古代より「神の湯」と讃えられた名湯だ。美容液の如き温泉に、若い女性の姿も目に付く。

スクナヒコナは、国造りの途中でなぜか海へ消えていくことになる。出雲は常に海を背負っている。

「出雲神話」は長い間「架空の物語」だと考えられてきた。開発の進んだ所では遺跡の発掘される機会も多くなり、そこに大きな権力のあったことが実証されていく。「裏日本」とさえ称された日本海に面した地域。高度成長から取り残されたこの辺境の地に王国などあろうはずがない。

しかし、銅剣358本が発掘された「荒神谷遺跡」、大量の銅鐸が見つかった「加茂岩倉遺跡」、出雲大社の巨大な柱の発見。この20~30年の考古学の発見は、神話の背景にある巨大な「出雲王国」の存在を浮かび上がらせてきた。

朝鮮半島から山陰地方へと、古代人たちは日本海を往来し交易した。出雲は、その中心にある玄関口。地図を逆さまに見るように、歴史の視点もひっくり返してみよう。

神々が集まる出雲の国。それを支えたものが、見えてくるかもしれない。