› 近江大好きbiwap › 仏像を読む

› 近江大好きbiwap › 仏像を読む2015年03月04日

釈迦より始まる

仏像を読む・1 釈迦如来

(栗東市金勝寺釈迦如来坐像)

(栗東市金勝寺釈迦如来坐像)

「如来」とは「悟りを開いた人」のこと。仏像のランクでは最上位に位置する。釈迦如来像は、仏像の元祖であり基本形である。装飾品や冠なども身につけず、質素な布をまとっている。最も原初的な仏教の姿である。

そもそも釈迦とは。紀元前6世紀前後、シャカ族の王子として現在のネパールに生まれた人物。名はゴータマ・シッダッタ。王子として何不自由ない生活を送っていたが、29歳で出家。35歳、菩提樹の下で悟りを開いた。仏陀とは悟りをひらいた人間のこと。その教えが仏教。人生は苦に満ちている。これが仏教のメイン・テーマだった。しかし私たちの苦しみは、私たちの断ちがたい執着にこそ由来するという。クールで合理的な精神分析学だ。やがて釈迦は神格化され、仏像として形象化する。その思想も融通無碍に変質していった。私たちはそれを仏教と呼んでいる。

「如来」とは「悟りを開いた人」のこと。仏像のランクでは最上位に位置する。釈迦如来像は、仏像の元祖であり基本形である。装飾品や冠なども身につけず、質素な布をまとっている。最も原初的な仏教の姿である。

そもそも釈迦とは。紀元前6世紀前後、シャカ族の王子として現在のネパールに生まれた人物。名はゴータマ・シッダッタ。王子として何不自由ない生活を送っていたが、29歳で出家。35歳、菩提樹の下で悟りを開いた。仏陀とは悟りをひらいた人間のこと。その教えが仏教。人生は苦に満ちている。これが仏教のメイン・テーマだった。しかし私たちの苦しみは、私たちの断ちがたい執着にこそ由来するという。クールで合理的な精神分析学だ。やがて釈迦は神格化され、仏像として形象化する。その思想も融通無碍に変質していった。私たちはそれを仏教と呼んでいる。

2015年03月06日

まずは現世利益

仏像を読む・2 薬師如来

(栗東市安養寺薬師如来坐像)

(栗東市安養寺薬師如来坐像)

宗教には必ず死への意味づけがある。しかしその前に、その死を招く病に打ち勝つ力が欲しい。見事な実利主義だ。天武天皇は妻・持統の病気平癒を願い薬師寺を建立。エキゾチックで不可思議な呪力が人を魅了した。7世紀頃から流行した薬師如来。その名の通り左手には薬壺を持つ。東方の浄瑠璃世界(ジョウルリセカイ)に住み、日光・月光菩薩を脇侍(ワキジ)とする。さらには眷属(ケンゾク)として十二神将が加わる。この世の病を癒し、この世に幸福をもたらすためには、魔を凌駕する圧倒的なパワーが必要なのだ。仏教はけっして深遠な哲学として伝来した訳ではない。

宗教には必ず死への意味づけがある。しかしその前に、その死を招く病に打ち勝つ力が欲しい。見事な実利主義だ。天武天皇は妻・持統の病気平癒を願い薬師寺を建立。エキゾチックで不可思議な呪力が人を魅了した。7世紀頃から流行した薬師如来。その名の通り左手には薬壺を持つ。東方の浄瑠璃世界(ジョウルリセカイ)に住み、日光・月光菩薩を脇侍(ワキジ)とする。さらには眷属(ケンゾク)として十二神将が加わる。この世の病を癒し、この世に幸福をもたらすためには、魔を凌駕する圧倒的なパワーが必要なのだ。仏教はけっして深遠な哲学として伝来した訳ではない。

2015年03月08日

彼岸への憧憬

仏像を読む・3 阿弥陀如来

(近江八幡市浄厳院阿弥陀如来像)

(近江八幡市浄厳院阿弥陀如来像)

648億年前のこと。王位を捨て、出家した男がいた。法蔵菩薩と呼ばれる。彼は輪廻転生しながら、気の遠くなる時間修行を積み、誓願を起こした。その誓願とは、民衆を救い浄土に導くこと。誓願は果たされ、法蔵菩薩は成仏し阿弥陀仏となる。現在も西方十万億土を越えた所に極楽浄土を開き説法をしている。われわれ凡夫はこのままの姿でこの宝池にある蓮華の上に往生し、阿弥陀仏に救われる。阿弥陀とは、アミターバ(無限の光をもつ)・アミターユス(無限の寿命をもつ)の音写。無量光仏、無量寿仏ともいう。蓮の花の台座に坐り、観音菩薩・勢至菩薩の脇侍を持つ。黄金や宝石がちりばめられ、花の香りと美しい音楽に包まれた極楽浄土。心躍るようなリアリティーを何も感じないのは現代人の飽食ゆえか。南無阿弥陀仏。地獄の如き現世への絶望が生み出した彼岸への憧憬。

648億年前のこと。王位を捨て、出家した男がいた。法蔵菩薩と呼ばれる。彼は輪廻転生しながら、気の遠くなる時間修行を積み、誓願を起こした。その誓願とは、民衆を救い浄土に導くこと。誓願は果たされ、法蔵菩薩は成仏し阿弥陀仏となる。現在も西方十万億土を越えた所に極楽浄土を開き説法をしている。われわれ凡夫はこのままの姿でこの宝池にある蓮華の上に往生し、阿弥陀仏に救われる。阿弥陀とは、アミターバ(無限の光をもつ)・アミターユス(無限の寿命をもつ)の音写。無量光仏、無量寿仏ともいう。蓮の花の台座に坐り、観音菩薩・勢至菩薩の脇侍を持つ。黄金や宝石がちりばめられ、花の香りと美しい音楽に包まれた極楽浄土。心躍るようなリアリティーを何も感じないのは現代人の飽食ゆえか。南無阿弥陀仏。地獄の如き現世への絶望が生み出した彼岸への憧憬。

2015年03月12日

生命の賛歌

仏像を読む・4 大日如来

(長浜市高月町向源寺大日如来坐像)

(長浜市高月町向源寺大日如来坐像)

奈良の大仏は「毘盧遮那仏」という。「光明遍照」を意味し、数多の如来を統一する本源仏である。密教では本尊として「大日如来」に変身する。無限宇宙の超越者であり、万物に内在する永遠不滅の真理を具現化。宝冠・首飾りなどの豪華な装身具を身に着けて表現される。これは古代インドの王者の姿。仏の中の仏。仏の王者。しかし、そこに見えるのは現世帰還の精神。どこか厭世的な仏教に対し、きらびやかな密教の饗宴は、現世を高らかに肯定しているように見える。おお地上よ、ここで踊れ。

奈良の大仏は「毘盧遮那仏」という。「光明遍照」を意味し、数多の如来を統一する本源仏である。密教では本尊として「大日如来」に変身する。無限宇宙の超越者であり、万物に内在する永遠不滅の真理を具現化。宝冠・首飾りなどの豪華な装身具を身に着けて表現される。これは古代インドの王者の姿。仏の中の仏。仏の王者。しかし、そこに見えるのは現世帰還の精神。どこか厭世的な仏教に対し、きらびやかな密教の饗宴は、現世を高らかに肯定しているように見える。おお地上よ、ここで踊れ。

2015年03月14日

変幻自在

仏像を読む・5 観音菩薩

(長浜市石道寺十一面観音立像)

(長浜市石道寺十一面観音立像)

観音とは遍(アマネ)く見ること。なるほど、十一も顔があれば遍く見渡せる。千手観音は千の手と目を持つ。衆生(シュジョウ)を救うため、様々な姿に変化(ヘンゲ)する。菩薩像は出家前の釈迦の姿をあらわすという。髪の毛を高く結い上げ宝冠をかぶり、装身具を身につける。左手には水瓶(スイビョウ)、宝珠、蕾の蓮華などを持つ。聖(ショウ)観音を基本形とするが、ヒンズー教の影響を受けながら多面多臂(タメンタヒ)の密教的変化観音に変わっていった。北伝仏教、特に東アジアで流行。日本では観音菩薩の三十三身にちなみ、西国三十三ケ所霊場巡りが行われる。菩薩とは成仏を求める(如来に成ろうとする)修行者のこと。人々と共に歩み、教えに導く菩薩像は民衆信仰の代表的存在となった。

観音とは遍(アマネ)く見ること。なるほど、十一も顔があれば遍く見渡せる。千手観音は千の手と目を持つ。衆生(シュジョウ)を救うため、様々な姿に変化(ヘンゲ)する。菩薩像は出家前の釈迦の姿をあらわすという。髪の毛を高く結い上げ宝冠をかぶり、装身具を身につける。左手には水瓶(スイビョウ)、宝珠、蕾の蓮華などを持つ。聖(ショウ)観音を基本形とするが、ヒンズー教の影響を受けながら多面多臂(タメンタヒ)の密教的変化観音に変わっていった。北伝仏教、特に東アジアで流行。日本では観音菩薩の三十三身にちなみ、西国三十三ケ所霊場巡りが行われる。菩薩とは成仏を求める(如来に成ろうとする)修行者のこと。人々と共に歩み、教えに導く菩薩像は民衆信仰の代表的存在となった。

2015年03月16日

未来より来たる

仏像を読む・6 弥勒菩薩

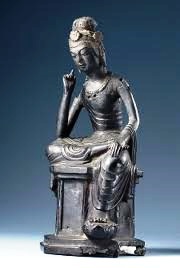

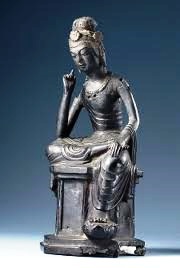

(東近江市百済寺弥勒菩薩半跏思惟像)

(東近江市百済寺弥勒菩薩半跏思惟像)

弥勒菩薩。釈迦入滅後56億7千万年後の未来にこの世界に現われ、仏陀となり衆生を救済する。それまでは兜率天で修行中。中国・朝鮮半島・日本では、弥勒菩薩の兜率天に往生しようと願う信仰(上生信仰)が流行した。浄土信仰に類した「上生信仰」に対し、弥勒が56億7千万年の未来ではなく現に「今」ここに降りてくるという「下生信仰」が広がった。救世主待望論は、弥勒下生に合わせて現世を変革しようとする運動と結びついた。中国白蓮教徒の乱。日本でも世直し一揆。

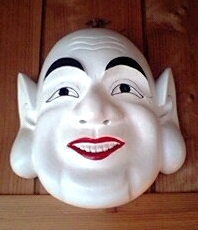

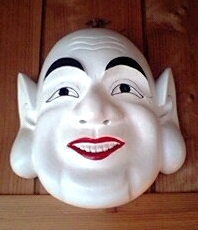

七福神の一人・布袋(ホテイ)は、中国では弥勒の化身とされた。下生した弥勒如来として仏堂に祀られる。思索にふける美しい弥勒菩薩のイメージは、太鼓腹によって見事に破壊されることとなる。沖縄では「ミルクさん」と呼ばれ、祭では笑顔のミルク神が歩き回る。

弥勒菩薩。釈迦入滅後56億7千万年後の未来にこの世界に現われ、仏陀となり衆生を救済する。それまでは兜率天で修行中。中国・朝鮮半島・日本では、弥勒菩薩の兜率天に往生しようと願う信仰(上生信仰)が流行した。浄土信仰に類した「上生信仰」に対し、弥勒が56億7千万年の未来ではなく現に「今」ここに降りてくるという「下生信仰」が広がった。救世主待望論は、弥勒下生に合わせて現世を変革しようとする運動と結びついた。中国白蓮教徒の乱。日本でも世直し一揆。

七福神の一人・布袋(ホテイ)は、中国では弥勒の化身とされた。下生した弥勒如来として仏堂に祀られる。思索にふける美しい弥勒菩薩のイメージは、太鼓腹によって見事に破壊されることとなる。沖縄では「ミルクさん」と呼ばれ、祭では笑顔のミルク神が歩き回る。

2015年03月29日

怒るべきものに怒れ

仏像を読む・7 不動明王

(湖南市善水寺不動明王坐像)

(湖南市善水寺不動明王坐像)

菩提樹の木の下で瞑想する釈迦。世界中の魔王が押し寄せる。釈迦に問答を挑み、千人の少女に誘惑を試みさせる。押し寄せる様々な煩悩。忿怒(フンヌ)の形相がそれを焼き尽くす。不動明王とは、それを形象化したもの。右手に持つ剣で邪悪な心を断ち切り、左手の羂索(投げ縄)で悪心をしばりつける。智慧の宗教も少々力まかせの感あり。密教はバラモン教やヒンズー教の神々を取り込み、菩薩・明王・天という体系を作っていった。「天」が仏の世界の守護役なら「明王」は民衆の教令役。でも炎で焼き尽くすべきものは、本当に「煩悩」なのか。忿怒の相は、不条理に抵抗する名もなき衆生の怒りに見えて仕方がない。

菩提樹の木の下で瞑想する釈迦。世界中の魔王が押し寄せる。釈迦に問答を挑み、千人の少女に誘惑を試みさせる。押し寄せる様々な煩悩。忿怒(フンヌ)の形相がそれを焼き尽くす。不動明王とは、それを形象化したもの。右手に持つ剣で邪悪な心を断ち切り、左手の羂索(投げ縄)で悪心をしばりつける。智慧の宗教も少々力まかせの感あり。密教はバラモン教やヒンズー教の神々を取り込み、菩薩・明王・天という体系を作っていった。「天」が仏の世界の守護役なら「明王」は民衆の教令役。でも炎で焼き尽くすべきものは、本当に「煩悩」なのか。忿怒の相は、不条理に抵抗する名もなき衆生の怒りに見えて仕方がない。