› 近江大好きbiwap › 近江大好き

› 近江大好きbiwap › 近江大好き2020年05月26日

金勝山の良弁杉

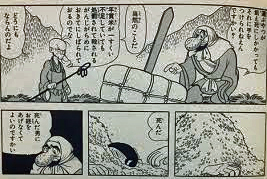

舞台は奈良時代と呼ばれた8世紀の日本。最愛の速魚(かつて自分が助けたテントウムシの化身)を殺してしまい、自暴自棄になり何もする気力もない我王。役人がやってきて首を刎ねようとするところを、良弁(ロウベン)上人が止めに入り我王の命を助ける。我王は、心あらぬまま良弁の供をする。良弁と諸国を巡るうちに、病や死に苦しむ人々の姿に出会い、眠っていた彫刻家としての才能を開花させていった。手塚治虫のライフワーク『火の鳥』鳳凰編。

良弁。奈良時代の僧。幼時,大ワシにさらわれ、大和の春日大社の前の杉に捨てられ、義淵(ギエン)に救われたと伝えられる。新羅僧・審祥(シンジョウ)に華厳(ケゴン)を学び、華厳宗の祖とされる。盧舎那大仏造像に当たって聖武天皇を助け、大仏開眼の後、東大寺初代別当に任ぜられた。

大仏建立の際、良弁は不足していた黄金の産出を祈願するよう命ぜられた。はじめは吉野で祈願していたが、蔵王権現の夢告を受けて近江の地にたどり着く。そこへ、老翁(比良明神)が現れ、託宣を与えた。祈願したところ、陸奥の国で黄金が発見された。この岩山(石山)の地に草庵を建てたのが、石山寺の始まりとされる。(石山寺縁起絵巻第1巻第1段)

土佐光起筆「良弁僧正は相模国柒部氏(ヌリベシ)の人也、嬰児の時、鷲俄に来て取て空へのぼる」の段の絵。一説では、相模国の柒部氏(ヌリベシ)の出身であるとも言われている。

別伝によれば、近江国の百済氏の出身。母親が野良仕事の最中、目を離した隙に鷲にさらわれて、奈良の二月堂前の杉の木に引っかかっているのを義淵に助けられ、僧として育てられた。東大寺の前身に当たる金鐘寺に住み、後に全国を探し歩いた母と再会したとの伝承がある。浄瑠璃義太夫節に『二月堂良弁杉の由来』があり、今日でもよく上演される。

湖南の地にある金勝山は、その昔、金勝三千坊・阿星山三千坊と呼ばれ、比叡山に匹敵するくらいの巨大な法域であった。その中の金勝寺はかっては狛坂寺と呼ばれ、奈良の都の鎮護寺であった。聖武天皇が良弁に命じて創立させた。この山が近江南部における信仰の中心地だった。

金勝寺本堂には釈迦如来、横手の堂には巨大な軍荼利明王がある。像が立ち並ぶ当時の壮観がしのばれる。

東大寺の前身は、近江紫香楽の宮にあった。天平十五年(743)十月十五日、発願の詔が出され、翌年の秋には大仏の骨組みができている。しかし、わずか3年足らずで計画は挫折し、再び平城宮へ。紫香楽の宮は廃滅。紫香楽宮跡には礎石が昔のまま残っている。東大寺と同じ伽藍配置、宮跡ではなく寺跡だったのかもしれない。

この信楽は金勝山の南麓に位置している。「金勝」とは、金属を扱う人々が奉じた神、あるいは何かの鉱脈を意味するのかもしれない。金勝族という金属を扱う集団があり、大仏造営に関わった良弁がそれを統率していたとも考えられる。大仏の鋳造に必要な金工職人はここから召集されていたのではないか。その金勝族が奉じた「神山」が金勝山。

金勝山系は、琵琶湖が臨まれる絶好のハイキングコース。平城京造営の時に良材が切り出され、巨石が露出している。

桐生への中間地点付近で、狛坂磨崖仏(コマサカマガイブツ)に出会う。このあたりは、狛坂寺(金勝寺)の伽藍があった所。金勝寺が女人結界であったので、別に狛坂寺が建てられたとされる。

金勝寺の創建は良弁によるものと考えられ、磨崖仏もこの時期に作られたものだろう。大きな花崗岩の磨崖面に、阿弥陀如来坐像と観音・勢至の両脇侍、その周囲に12体の仏像が彫られている。明らかに新羅様式の影響が見られ、渡来系工人の作と考えられる。金属精錬も仏教も渡来文化以外の何ものでもない。金勝の山を歩くとき、そこに眠っている歴史の鉱脈に心を震わせてしまう。

2019年12月15日

近江の隠れキリシタン

1965年、滋賀県草津市にある草川家。家の改修のために仏像を移動させようとしたところ、像と蓮台の間から布にくるまれた状態で聖母マリアの「メダリオン」が発見された。今年5月に奈良大が蛍光X線分析で成分を調べた。青銅製で桃山時代から江戸時代初期にかけて作られたものだと判明した。滋賀では珍しい「隠れキリシタン遺物」として注目を集めている。

以前、九州を旅行した時のこと。秀吉の朝鮮侵略の拠点であった肥前名護屋城の址を訪ねた。

大規模な城の周囲には、130以上の諸大名の陣屋が構築されていた。諸大名の陣屋の配置図をのぞいてみると、名だたる戦国大名の中に観音寺詮舜陣屋跡の名前が見えた。まさかと思ったが、間違いなく滋賀県草津市にある「芦浦観音寺」である。

観音寺は1591年に秀吉から船奉行に任命され、朝鮮侵略(1592)に際しては、水夫の徴発と兵糧米の徴収・輸送を行っている。そして詮舜自身、秀吉の側近として名護屋城に出向いているのだ。

観音寺には「芦浦観音寺文書」という貴重な史料が残っている。草津市の古文書講座でその中の次のような書簡を読んだことがある。

織田信長がその祐筆松井友閑の腫物の治療させるために芦浦に滞在中の耶蘇教の医師をその居城に寄こすよう直々に観音寺に申し付けたが、未着ゆえに督促の手紙を送っているのである。耶蘇教とはカトリック教会の一教団で信長の保護の下、医療事業を行っていたのであろう。なぜかその医師が芦浦観音寺に滞在していた。

この時期、信長に抵抗する共同戦線が作られ、その最大拠点が石山本願寺とそれに呼応する各地の一向一揆であった。南近江でも一向宗門徒たちは金ケ森・三宅(現守山市)に立て籠もり抵抗闘争を行っている。その中心地金ケ森と芦浦観音寺(現草津市)は目と鼻の先である。芦浦観音寺のキリシタンとの関わりは信長への迎合であったのかもしれない。

秀吉の朝鮮侵略の先導的役割を果たした観音寺だが、やがて政権はキリシタン弾圧へと向かう。キリシタンの内部事情に通じていた観音寺は新たな役割を担うことになる。

江戸時代初期、長崎の宗門目明しとしてキリシタン弾圧に辣腕を振るった沢野忠庵という人物がいる。沢野忠庵ことクリストワン・フェレイラ。1580年ポルトガル生まれ。日本に渡来し布教活動に従事。1632年、イエズス会日本管区長となり潜行活動。翌年、捕らえられ穴づりの刑を受ける。地中に掘った穴の中に逆さづりにされる拷問で、一緒に穴づりされた6名のうちにはかっての天正遣欧使節中浦ジュリアンがいた。ジュリアンは苦しみに耐えながら3日目に息を引き取る。一方、フェレイラは5時間後に背教を申し出て助けられた。

沢野忠庵と名を改めたフェレイラは、京都所司代板倉重宗からキリシタン吟味役に取り立てられ、後に長崎に住み宗門目明しとなる。芦浦観音寺文書にも「長崎之者」として登場する。「長崎之者」、京都所司代、観音寺という三者の緊密な連携を示す文書が残る。

こんな記述がある。永原源七という「きりしたん」が死亡。その子九左衛門は常念寺の「もんと」となるのだが、観音寺の指示のもとにその行動が監視されている。「笛吹新五郎」なる人物が訴人となり九左衛門がかくれキリシタンであることが観音寺に密告される。九左衛門は京都所司代の命により入牢せしめられ、12年にして牢死している。

被差別民と考えらえる「笛吹新五郎」も何らかの転向者であったのかもしれないが、想像の域を出ない。一向一揆、キリシタン、思想弾圧、転向。「メダリオン」の向こうには、歴史の闇に埋もれていった深い「現実」が潜んでいる。

2017年10月19日

草津に眠る遊女梅川

喜多川歌麿筆「逢身八契 梅川忠兵衛の喜伴」。「逢身八契」は「近江八景」のもじり。「梅川忠兵衛の喜伴」は「矢橋の帰帆」のパロディである。左上の丸の中に、歌川広重「矢橋の帰帆」を彷彿とさせる絵が描かれている。歌麿は、梅川が矢橋へ移り住んだのを知っていたのか。草津に眠る梅川。近松門左衛門の名作『冥途の飛脚』のモデルとなった女性だ。まず、そのお話から。

『冥途の飛脚』

大坂・淡路町の亀屋。江戸と大坂の間を往復する飛脚屋。店の世継ぎである養子・忠兵衛は、恋人の梅川が他の客に身請けされそうになったため、何とか自分の方へ身請けしようと、金策に悩んでいた。

実は忠兵衛、友人・丹波屋八右衛門宛てに亀屋へ届いた金50両を、梅川の身請けの手付金として使い込んでいた。事情を話して許しを請う忠兵衛。八右衛門はしばらく待ってやろうと約束する。

その後忠兵衛は、武家屋敷へ届ける急ぎの金300両を懐に持ったまま、つい梅川のいる新町へと向かってしまった。

梅川のいる新町越後屋に八右衛門が訪れる。続いて忠兵衛。八右衛門は、2人が聞くとも知らず、忠兵衛が金に困っていることから、梅川と別れさせるよう人々に頼んでいる。忠兵衛は座敷へ駆け入り、懐の300両の封印を切って八右衛門に50両を投げ返した。梅川は忠兵衛を諌(イサ)めるが、忠兵衛は、これは養子に来た時の持参金と偽り、残りの金で梅川を身請けしてしまった。

一旦は身請けを喜んだ梅川だが、忠兵衛から事実を聞いて嘆き悲しむ。しかし、生きられるだけは共に生きようと、2人で越後屋を出る。

二人は、忠兵衛の実父・孫右衛門の住む大和国新口村(ニノクチムラ)へと逃げて行く。新口村に着いた2人が、忠兵衛の幼なじみの家を訪ねると、そこへ孫右衛門が通りかかる。梅川は、下駄の鼻緒が切れて転んだ孫右衛門をあれこれ介抱した。孫右衛門は、見慣れない梅川に、忠兵衛の連れであろうと悟る。

孫右衛門は世間への義理から、隠れている忠兵衛に気づかぬふりで、情に苦しむ胸の内を語る。しかし、追手が迫っていることを知り、二人を裏道から逃がす。

戻ってきた孫右衛門。安堵の気持ちも束の間、二人が捕まったという声が聞こえてきた。

矢橋道を自転車で走った。草津市矢橋の交差点付近にある道標。表示された二か所を見つけるのは至難の業だった。

忠兵衛は、大坂千日前で刑場の露と消え、梅川は江州矢橋の十王堂で、忠兵衛の菩提を弔いつつ五十有余年の懺悔の日々を送ったとされる。

矢橋道を東に戻って、鞭嵜神社前の民家。ここが梅川終焉地・十王堂の跡である。1916年7月「大阪朝日新聞」に『梅川の墓と矢橋』と題して、梅川の墓を探し当てたとの記事がある。当時矢橋村の有志により、梅川終焉地を求めて熱心な研究がなされていた。坪内逍遥など当時一流の学者に意見を求め、寺の過去帖を調べ、ついに梅川の墓と見られる旧跡地が十王堂で発見されたと伝えている。

旧十王堂から矢橋道を琵琶湖の方向へ走っていく。狭い道を行ったり来たりしながら、ついに見つけた清浄寺。

門をくぐると、すぐ左に梅川の墓がある。こんな文章が書かれていた。

近松門左衛門の名作『冥土の飛脚』のモデルとなった大阪淡路町の三度飛脚亀屋の養子忠兵衛は新町槌屋の遊女梅川と恋仲になり通い詰めた。金に詰まった忠兵衛は三百両の封印切りの大罪を犯し、生まれた在所の大和新口村に、手に手を取って欠落するが、二人ながらにとらえられた。

忠兵衛は、大阪千日前で刑場の露と消え、梅川は江州矢橋の十王堂で、忠兵衛の菩提を弔いつつ五十有余年の懺悔の日々をおくり。ここ浄土宗清淨寺に葬られたと伝えられている。

享年 八十三歳 「梅室妙覚信女」

春秋の 花も紅葉もおしなべて 今はこの身を 西にもとめん

近松門左衛門は、この作品を実際に起きた出来事をもとにして書き上げた。飛脚は問屋仲間として信用を支えあっている。仲間の誰かが大損をしたときには、皆でその損を埋めるという仕掛けを作っていた。いわば運命共同体のようなものであった。

そんな世界の中で生じた横領。飛脚仲間の一人である忠兵衛が、どんな動機から固い掟を破るに至ったのか。封印切という、金融業者として、やってはならない行為に忠兵衛を駆り立てたのは、梅川への熱い思いであった。その行為をやってしまった瞬間、忠兵衛は、飛脚仲間は無論、社会全体から葬り去られる運命に陥る。

梅川はそんな忠兵衛の自分への愛を受け入れ、忠兵衛を夫として、絶望的な逃避行についていく。運命にもてあそばれる、弱くはかない人間模様。そんな中、貫かれる「情」に観客は涙する。それは、義に殉ずる切腹の美学とは対極のもの。近代ヒューマニズムは、もうそこまでやって来ているのだ。

「近江史を歩く・60」「『冥途の飛脚』梅川」

http://biwap.raindrop.jp/details1070.html (PC版)

http://biwap.raindrop.jp/sp/details1070.html (スマホ版)

2017年09月22日

信頼と友好の使者

琵琶湖文化館蔵「琵琶湖図」。円山応挙の孫・円山応震筆。中央に広大な琵琶湖を描き、画面左に三井寺・比叡山・比良山と山並みが連なる。画面右には近江富士の威名をとる三上山、湖南の山々が続く。右端に大津の町並みが描かれ、瀬田の唐橋は松並木の先にかすむ。画面右下に、湖岸に沿った町中を通る行列が描かれている。それを切り取ったのが上の絵。カラフルな服装の人々は明らかに異国風。正装した馬上の人物、団扇や傘を持つ者、槍や矛を持つ者の間に 、清道旗(セイドウキ)がひるがえる。これが「朝鮮通信使」。

「琵琶湖図」は1824年、円山応震34歳の時の作品。朝鮮通信使一行が最後に近江を訪れたのは、1764年のこと。実際に見たわけではない。朝鮮通信使のもたらした強烈な印象は、消え去ることがなかったようだ。琵琶湖畔を進む朝鮮通信使の行列が描かれた、唯一の絵画資料であるとされる。

朝鮮通信使。豊臣秀吉の朝鮮侵略のあと、関係修復を願う徳川家康の要請に応えて使節団がわが国に派遣された。以降200年あまりの間に12回派遣されている。

朝鮮人街道(http://biwap.raindrop.jp/details1034.html)

近江出身の儒学者・雨森芳洲(アメノモリホウシュウ)(1668~1755)。芳洲は対馬藩に仕官し、朝鮮語と中国語に通じていたため2度の通信使に随行して江戸を訪れている。61歳の時、対馬藩主に献じた外交心得書の中で、「偏見や蔑視を排し、違いを尊重すべき」と主張している。その「誠信外交」の精神は、まさに今の時代に大きな意味を持っている。

雨森芳洲(http://biwap.raindrop.jp/details1037.html)

約200年にわたり、両国の平和的な関係を築く礎となった「朝鮮通信使」。日韓友好のシンボルであり、世界史的にも意義があるとして、日韓両国の民間団体が昨年「ユネスコの世界記憶遺産」に共同申請した。「不幸な歴史を乗り越える手段に」と 。雨森芳洲の出身地・長浜市でも、登録推進実行委員会が設立された。地元には雨森芳洲の偉業を顕彰する「芳洲会」がある。世界記憶遺産への申請には、日韓で333点の資料が提出されており、うち36点は「芳洲会」が所蔵している。

「ユネスコの世界記憶遺産」への登録は実現するだろうか。その決定は今年秋の見込み。国境の壁を越えた、民間の人たちの「日韓友好」への熱い思いが、是非実ってほしいものだ。「通信」とは「信(まごころ)を通わす」こと。こんな時代だからこそ、「通信使」の復権が切に望まれる。朗報を待つのみ。

2017年07月17日

草津よいとこ

「草津です」「ああ、あの温泉で有名な」「・・・・」。そんな訳で、滋賀県民としては、一度は行かねばならぬ群馬県草津温泉。

江戸時代の儒学者・林羅山は、有馬温泉・草津温泉・下呂温泉を「日本三名泉」とした。

北西部に聳える草津白根山。草津温泉は、草津白根山から東へ流れる地下水に火山ガスが出会って生じたもの。

泉質は炭酸水素塩泉で、pH2.1と強酸性。温泉街のシンボルとなっているのが「湯畑」。湧き出た湯を7本の木樋に通すことで、100度という高温の源泉を薄めることなく外気によって冷ます仕組み。

草津温泉。直接史料での初出は、1472年。蓮如が訪れたときのものであると言われる。この頃にはすでに全国に名の知れた湯治場であった。豊臣秀吉が徳川家康に草津入湯を勧めた書状なども伝わっている。江戸時代。交通は不便にもかかわらず、年間1万人を超える湯治客で賑わった。60軒の湯宿があり、「草津千軒江戸構え」といわれた。

強酸性泉による殺菌作用から「万病に吉」として、切り傷からハンセン病・梅毒・皮ふ病まで、幅広い湯治客を受け入れてきた。明治時代、草津温泉郷にはハンセン病集落ができていた。第二次大戦後、ハンセン病治療薬の登場により温泉療法は急速に廃れた。草津温泉は方向転換を余儀なくされ、一般観光客を集める温泉観光地としての道を歩むこととなる。

温泉街の中心部に湧く源泉「湯畑」の周囲は、ロータリー状に整備されている。デザインは、湯治客としてこの地を訪れた岡本太郎。湯が滝のように湧き出る光景は全国的にも数少なく、夜間のライトアップが美しい。

しかし、草津温泉イチオシの「魅力」をこんな所に発見した。地域の人たちが利用する無料の共同浴場が19ヶ所ある。勝手に戸を開けて中に入る。脱衣所と湯船だけ。

とにかく熱い。さっと入り、さっと出る。驚くほどのスッキリ感!これぞ、日本一の湯。狭い浴室で、見知らぬ人と何気に声を掛け合う。そうか「温泉」とは、こういうものだったのだ。

滋賀県草津市は、草津温泉を有する群馬県草津町と1997年に友好交流協定を結んでいる。2016年6月25日「京都新聞」には、次のような記事が出ている。

<1925年に開業した草津市の老舗銭湯「草津温泉」が29日に閉店する。JR草津駅近くにあり、地元住民に愛され、群馬県の草津温泉と同名でも知られた名物浴場だった。生活習慣の変化で経営が難しくなり、91年の歴史に幕を閉じる。経営者は「よくここまで続けてこられた。お客さんのおかげ」と感謝している。>

1925年、中山道から草津川堤防に沿う竹藪を切り開いて作ったのが「草津温泉」。西洋風の3階建てで、2階正面にはバルコニーもあり、モダンな造りとなっていた。左手の渡り廊下は、隣接する映画館へとつながっていて、人々の娯楽の場であった。

第二次世界大戦後、ヨーロッパの市民は廃墟と化した自分たちの町を昔のように再生するため、煉瓦を一つずつ積み上げたという。自分たちの住む土地への誇りと愛着。それは偏狭なナショナリズムや暴力的な開発主義とは対極のものなのだ。

2017年07月11日

滋賀県の誕生

戊辰戦争が終わって敵対者はいなくなったが、260余の「藩」は依然として残っている。明治新政府は、藩の枠を破り土地・人民の集権的支配を目指した。

木戸孝允は山口に帰り、藩主毛利敬親に土地と人民を政府に出すようすすめる。大久保利通は薩摩藩主に、土佐・肥前もこれにならった。1869年1月、薩長土肥は、「版籍奉還」を政府に願い出た。4藩が連名で出せば他の藩もこれに従うだろう。目論見はズバリ的中。他藩も新政府から脱落する事を恐れ、争って奉還を申し出た。版=版図(土地)。籍=戸籍(人民)。”形式的”には封建制度が廃止。しかし、 旧藩主は「知藩事」と名称が変わり、国家の官吏として旧支配領に君臨。封建的主従関係は続いた。

近代国家として国土・人民を直接支配する。そのために必要なのは暴力装置。大久保・木戸は鹿児島に帰っていた西郷隆盛を口説いて中央政府に入れ政府の軍隊を作った。薩長土の兵を東京に集め、皇居を守るという名目で1万人の親兵を組織。これを背景に「廃藩置県」が断行。「知藩事」として君臨していた旧藩主は解任。府知事・県令が中央から派遣された。鹿児島の島津久光は怒った。「大久保と西郷に騙されつづけた!」 もう後の祭り。1871年7月、「廃藩置県」。当初は「藩」をそのまま「県」にしたため 3府302県あった。11月、3府72県に整理。

江戸時代の近江国は、藩領・公家領・寺社領・幕府直轄領など、大小様々な領地が入り組んだ状態だった。1871年7月に行われた「廃藩置県」では、旧来の「藩」を「県」に置き換えた膳所県や彦根県など8つの「県」が誕生。その他にも15県の飛び地が存在していた。全国的に県の統廃合が進む中、1871年11月、北半分が「長浜県」、南半分が「大津県」に大きく統合された。この「大津県」「長浜県」はそれぞれ「滋賀県」「犬上県」と改称され、1872年9月、両県が合併することで「滋賀県」が誕生。

県名の由来について、司馬遼太郎は「街道を行く」で次のような面白い話を書いている。

「明治政府がこんにちの都道府県をつくるとき、どの土地が官軍に属し、どの土地が佐幕もしくは日和見であったかということを後世にわかるように烙印を押した。その藩都(県庁所在地)の名称がそのまま県名になっている県が、官軍側である。薩摩藩-鹿児島市が鹿児島県。長州藩-山口市が山口県。土佐藩-高知市が高知県。肥前佐賀藩-佐賀市が佐賀県。の四県がその代表的なものである。戊辰戦争の段階であわただしく官軍についた大藩の所在地もこれに準じている。筑前福岡藩が、福岡城下の名をとって福岡県になり、芸州広島藩、備前岡山藩、越前福井藩、秋田藩の場合もおなじである。

これらに対し、加賀百万石は日和見藩だったために金沢が城下であるのに金沢県とはならず石川という県内の小さな地名をさがし出してこれを県名とした。

戊辰戦争の段階で奥羽地方は秋田藩をのぞいてほとんどの藩が佐幕だったために、秋田県をのぞくすべての県がかつての大藩城下町の名称としていない。仙台県とはいわずに宮城県、盛岡県とはいわずに岩手県といったぐあいだが、とくに官軍の最大の攻撃目標だった会津藩にいたっては城下の若松市に県庁が置かれず、わざわざ福島という僻村のような土地に県庁をもってゆき、その呼称をとって福島県と称せしめられている」

戊辰戦争北陸での最大の激戦地「長岡」。当時最大の町であったが、県庁を置くとテロの恐れもあり、小さな港町「新潟」に県庁を置いた。新潟県。同じように治安上の理由で金沢市内に県庁を置けず、郊外の石川郡内に県庁を置いた。石川県。

戊辰戦争の「賊軍」「官軍」に対する「報復」「賞罰」が県名にあらわれたという説は興味深い。しかし、この法則で一般化するのは無理がある。

幕末の和親通商条約と異なった開港をしてしまったために、ずれてしまった神戸市/兵庫県、横浜市/神奈川県のような例もある。

近江の場合、「長浜県」→「犬上県」については、県庁が長浜から犬上郡彦根へ移転したことと関係あるのだろう。彦根と長浜で県庁の取り合いをしていたようだ。「大津県」→「滋賀県」の理由は不明である。

ところで、大老・井伊直弼を輩出した譜代大名筆頭の彦根藩。幕末、徳川慶喜との関係を重んじる家老と新政府寄りの下級藩士が対立。鳥羽・伏見の戦いでは、家老派は慶喜のいる大坂城へ参陣したが、藩の大多数の兵力は最初から新政府側に加わっていた。戊辰戦争において、彦根藩は完全に新政府軍として参戦。会津まで転戦し、功をあげている。1871年7月の廃藩置県では、彦根藩は「彦根県」に、藩主・井伊直憲が知藩事になっている。

1876年、政府が経費節減を名目に3府35県に府県を統廃合。敦賀県(現在の福井県とほぼ同じ領域)が廃止となり、若狭国(三方郡・遠敷郡・大飯郡)と越前国敦賀郡が滋賀県へ、残りの地域は石川県へと移管された。滋賀県は一時的に若狭湾という海に面していた。1881年2月7日、福井県が設置。これに伴い、<若越四郡>は滋賀県を離れ福井県へ移管。海はなくなった。

2015年2月、滋賀県議会で「県名を変えるのもひとつの方法では」との意見が出された。全国的に滋賀県の知名度が低いため。県名変更についての県政世論調査が行われた。7月27日に発表されたアンケート調査の結果。「変える必要はない」82.8%。「変えた方がいい」6.5%。

15才まで滋賀県で暮らしていた尾木ママこと教育評論家の尾木直樹さんは、この“改名騒ぎ”に唖然。

「最近、近江県とか琵琶湖県に変えたらどうかという話が出てきたので、びっくりしています。ぼくが滋賀を離れて50年以上たちますが、住んでいた頃は知名度が低いなんて意識もしませんでしたよ。ぼくは滋賀の歴史と文化に誇りを持っていますし、人情もあってとてもいい県だと思っていますから」

まことに同感!

2017年05月08日

朽木で山登り

ゴールデンウイーク最終日。高島市朽木にある蛇谷ヶ峰山へ。ネットで行程を調べて準備。「朽木いきものふれあいの里センター」から登り始めるということなのだが、ここは見る影もなく閉鎖されていた。やむなく、「グリーンパーク思い出の森」へ向かい案内所で道を聞く。

山頂まで2時間半かかるらしい。朽木スキー場から登り始めると1時間位で行けるそうなので、車をシーズンオフの駐車場に置き、登り始めた。

こちらのコースは人影もなく寂しい。距離は短いが、急斜面を登っていくようだ。

息を切らせながら登っていくと、やがて遠景が広がり始めた。

こういう所で食べる「お弁当」は絶品! 「卵焼き」で元気を回復し、いよいよ山頂へ。

三角点。周りは切り拓かれていて、360度の景観が楽しめる。

滋賀の山が見渡せ、琵琶湖も一望。そんなに高い山ではないのに、スケールが大きい。なんだか、とっても得をした気分。

「今あるもの」「使い慣れたもの」を、もっともっと大切にしていこうと思うようになってきた。「幸せのかけら」は、身近にいっぱいころがっている。遠い世界に旅に出るのもステキだが、ここ「近江」はお弁当の「卵焼き」みたいに最高の「ご馳走」だ。

2017年05月03日

今年もサンヤレー

<牛頭天王と蘇民将来・その12>

「草津サンヤレ踊り」。室町時代後期以来、近畿地方に流行した囃子物の系譜をひく風流芸能。1993年に国選択無形民俗文化財に選択。今年は市内の伝承地7地域(下笠町・片岡町・長束町・志那町・志那町吉田・志那中町・矢倉)のうち、6地域(下笠町・片岡町・志那町・志那町吉田・志那中町・矢倉)で行われた。去年は志那の踊りを見に行った(http://biwap.shiga-saku.net/e1259622.html)が、今年は下笠へ。

草津市下笠の老杉神社。主祭神はスサノオノミコト。社伝によると、神霊が下笠の地に拡がる森の中の大杉に降臨したことに由来。しかし、「老杉神社」という名称は明治に入ってからのもので、元々は「牛頭大明神」。ここでも「牛頭天王」は抹殺され「スサノオ」に置き換えられたのだが、その名は「下笠の天王さん」として残っている。

草津には上笠・下笠・南笠・笠縫など「笠」のつく地名が目につく。古代豪族としてこの地に大きな勢力を持っていたのが笠氏。「老杉神社」は中世後期、土豪・下笠氏の庇護を受けて本殿が造立。「牛頭大明神」または「下笠天王」と称した。明治に入り「老杉神社」と改称。特殊神事として、例祭に「さんやれ踊り」が奉納される。その他古神事に「おこない」があり、「えとえと祭り」と称し2月10日より15日まで斎行される。

この神事を執行しているのが「宮座」。草津市域には「宮座」の制度が数多く残されており、下笠地区でも、行政上の町村とは別に「村」と呼ばれる「宮座」が8つある(殿村・細男村・王村・獅子村・鉾村・天王村・十禅師村・今村)。神社の祭り、冬の「おこない」、春の「田植祭」、秋の「そうもく」など、村人の生活における節目節目の行事は「宮座」を通して行われてきた。

神社や町内の各所に場所を移しながら、花笠やたすきをした子ども達が踊りの中心となって行列をつくり、鉦・太鼓・笛・ササラ・スッコなどの楽器を打ち鳴らすとともに、賑やかに囃(ハヤシ)立てながら短い踊りが繰り返し行われる。町内は、春祭り一色の華やかな雰囲気に包まれる。

笛吹く女装の男性。祇園祭「駒形稚児」のような「お馬神」。そもそも、「サンヤレー」とはいったい何の意? 何もかも謎めいていて、好奇心がそそられる。

藤の名所「三大神社」に立ち寄ったところ、ここでも「サンヤレ踊り」に遭遇。志那町吉田地区のものだ。

こちらは、いたってシンプル。でもやっぱり「サンヤレ」。踊っている間に、いつの間にか神主さんが神霊を神輿に安置していた。

ひっそりと、どこかへ移動していく。

行先は「三大神社御旅所」。そこへ、神社から神輿が運ばれてきた。きっと疫病神なのだろう。伝染病・旱魃・飢饉などは、花の咲く季節に疫病神からくると考えられていた。疫病神を追い払うには、鉦・太鼓・笛などで疫病神を誘い、踊りの行列と共に集落の外に追い払う。

御旅所とは、神霊(疫神)を旅立たせる場所なのか。集落のはずれのこの場所にて、行事は無事終了。

「草津サンヤレ踊り」。室町時代後期以来、近畿地方に流行した囃子物の系譜をひく風流芸能。1993年に国選択無形民俗文化財に選択。今年は市内の伝承地7地域(下笠町・片岡町・長束町・志那町・志那町吉田・志那中町・矢倉)のうち、6地域(下笠町・片岡町・志那町・志那町吉田・志那中町・矢倉)で行われた。去年は志那の踊りを見に行った(http://biwap.shiga-saku.net/e1259622.html)が、今年は下笠へ。

草津市下笠の老杉神社。主祭神はスサノオノミコト。社伝によると、神霊が下笠の地に拡がる森の中の大杉に降臨したことに由来。しかし、「老杉神社」という名称は明治に入ってからのもので、元々は「牛頭大明神」。ここでも「牛頭天王」は抹殺され「スサノオ」に置き換えられたのだが、その名は「下笠の天王さん」として残っている。

草津には上笠・下笠・南笠・笠縫など「笠」のつく地名が目につく。古代豪族としてこの地に大きな勢力を持っていたのが笠氏。「老杉神社」は中世後期、土豪・下笠氏の庇護を受けて本殿が造立。「牛頭大明神」または「下笠天王」と称した。明治に入り「老杉神社」と改称。特殊神事として、例祭に「さんやれ踊り」が奉納される。その他古神事に「おこない」があり、「えとえと祭り」と称し2月10日より15日まで斎行される。

この神事を執行しているのが「宮座」。草津市域には「宮座」の制度が数多く残されており、下笠地区でも、行政上の町村とは別に「村」と呼ばれる「宮座」が8つある(殿村・細男村・王村・獅子村・鉾村・天王村・十禅師村・今村)。神社の祭り、冬の「おこない」、春の「田植祭」、秋の「そうもく」など、村人の生活における節目節目の行事は「宮座」を通して行われてきた。

神社や町内の各所に場所を移しながら、花笠やたすきをした子ども達が踊りの中心となって行列をつくり、鉦・太鼓・笛・ササラ・スッコなどの楽器を打ち鳴らすとともに、賑やかに囃(ハヤシ)立てながら短い踊りが繰り返し行われる。町内は、春祭り一色の華やかな雰囲気に包まれる。

笛吹く女装の男性。祇園祭「駒形稚児」のような「お馬神」。そもそも、「サンヤレー」とはいったい何の意? 何もかも謎めいていて、好奇心がそそられる。

藤の名所「三大神社」に立ち寄ったところ、ここでも「サンヤレ踊り」に遭遇。志那町吉田地区のものだ。

こちらは、いたってシンプル。でもやっぱり「サンヤレ」。踊っている間に、いつの間にか神主さんが神霊を神輿に安置していた。

ひっそりと、どこかへ移動していく。

行先は「三大神社御旅所」。そこへ、神社から神輿が運ばれてきた。きっと疫病神なのだろう。伝染病・旱魃・飢饉などは、花の咲く季節に疫病神からくると考えられていた。疫病神を追い払うには、鉦・太鼓・笛などで疫病神を誘い、踊りの行列と共に集落の外に追い払う。

御旅所とは、神霊(疫神)を旅立たせる場所なのか。集落のはずれのこの場所にて、行事は無事終了。

2017年05月01日

その気になれば

部屋の窓を開けると、向こう側に見える金勝山。家を出て、2時間足らずでその絶景の場所に。金勝山(コンゼヤマ)ハイキングコース。手軽に山歩きが楽しめるので何度も訪れたところだが、最近は家族連れや高齢者の姿も多く見られる。

少し足を運べば、こんな場所に来ることができるのだ。私たちの人生だって、「新鮮な感動」はすぐそばに眠っているはず。

2017年02月21日

日本一のうなぎ

道を間違え入り込んだのが、「逢坂の関」。たまたま空いていた駐車場に車を入れると、蝉丸神社の近くに看板が見えた。「日本一のうなぎ、逢坂山かねよ」

お腹もペコペコ。行き交うことも何かの縁。ここは、清水の舞台から飛び降りたつもりで、逢坂山のうなぎに挑戦。

薄めの味付け、臭みもなく、絶品。謎多きこの魚。絶滅しないことを祈るばかり。能書きタラタラ書きたいところだが、お店でもらったパンフをご覧あれ。