2016年08月07日

四条大橋と廃仏毀釈

京都市内を南北に流れる鴨川。そこにかかるいくつもの橋の中でも、四条大橋は特別な存在だ。1142年、「勧進」(寺院のカンパ活動)により架けられた。以後何度も水害により流失。そのたびに架け直されている。中世、六波羅が鴨川の東にあったことから幅の広い橋が四条に架けられていた。近世、街道の起点として幕府の管理下にあった三条大橋や五条大橋に比べ、八坂神社への参詣路であった四条大橋は比較的小さな橋であった。

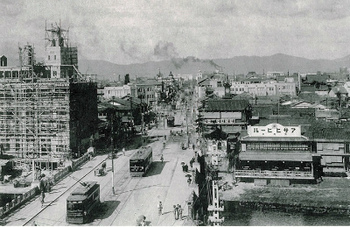

幕末の1857年にようやく石造の橋に架け換えられ、さらに明治に入り、1874年には鉄製に架け換えられた。1913年には京都市電の開通とそれに伴う道路の拡幅のため、鉄筋コンクリート製のアーチ橋に。しかし1934年の室戸台風・翌1935年の水害でアーチ部分に流木などが引っ掛って水をせき止め、周辺に大きな被害を出した。そのため鴨川の川底の掘り下げに併せて架け換えられることになり、1942年に現在の橋が架けられ、1965年には高欄部分が新設された。

明治の初め、京都で唯一の鉄橋を誕生させたのは、京都府と祇園の町衆だが、隠れた生みの親があった。

明治新政府のスローガンは王政復古、祭政一致。民衆支配の柱として天皇の絶対性を確立していこうとした。神仏分離令が出される。それまで国家宗教として民衆を統制していた仏教は、その反動もあってか激しく排斥され始める。「廃仏毀釈」運動が全国に広まった。

仏教の本山をかかえる京都は特に大騒動であった。「神さん」と「仏さん」が、ごちゃ混ぜになっていた神仏合体の神社は、きびしい選択を迫られた。「北野天満宮」は「北野神社」と改称、社内の仏像をとりはらい、二重塔をうちこわした。「石清水八幡宮」も「男山神社」と改称させられている。もともとは「八幡さま」をまつりながらも仏教的な色彩の強い神社で、阿弥陀仏などの仏像が安置されていた。京都府はそれらをすべて撤去させ、諸坊のとりこわしを命じた。「祇園さん」も例外ではなかった。それまでは「感神院」あるいは「祇園社」とよばれていたが、八坂神社と改められた。社僧は俗名に改めさせられ、薬師如来などの仏像は移管された。神仏合体の神社はいずれも「仏さん」部門を切り捨てて命脈を保った。

多くの寺院が廃寺に追いこまれ、本尊の仏像だけでなく仏具や什器類まで没収された。京都府庁に次つぎと運びこまれた金属製の仏具類。それが再利用され、四条鉄橋の鉄材となったのだ。

日本の寺院の約半分は廃絶され、おびただしい文化財が失われた。もし「廃仏毀釈」がなかったなら、国宝級の文化財は、現在の3倍にのぼるだろうと言われている。

Posted by biwap at 07:20

│歴史の部屋