2016年07月15日

祇園祭の伏流

<牛頭天王と蘇民将来・その8>

祇園祭は、明治までは「祇園御霊会」と呼ばれた疫病退散の祭りである。平安時代、円如と云う僧が播磨国広峰から「牛頭天王」を遷して祀ったのが現在の京都八坂神社。牛頭天王がインド祇園精舎の守護神だとされたため、「祇園社」と呼ばれた。

牛頭天王は疫病を防ぐ神とされるが、その由来は次のようなものだ。牛頭天王は須弥山中腹の豊饒国の武塔天王の太子で、竜王の娘を妻問いに行く旅の途中、宿を求めた。弟の巨民将来は断ったが、兄の蘇民将来は牛頭天王をもてなした。帰途、牛頭天王は巨旦将来の一族を皆殺しするが、兄の蘇民将来にはこう言った。「あなたの子孫にこう伝えなさい。もし後世に疫病が流行ることあらば、『私は蘇民将来の子孫である』と名乗って、茅の輪を腰に巻きなさい。されば疫病から免れ得るであろう。」

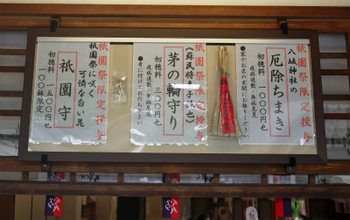

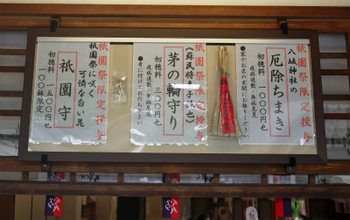

このときの護符になった茅の輪は「茅」を束ねて「巻」いたもの。そこで「茅巻(チマキ)」と呼ばれ、それが同じ発音の「粽(チマキ)」となり、束状の粽が厄除けのお守りとなった。粽には「蘇民将来子孫也」という護符がつけられている。各地で行われている「茅の輪くぐり」も、これに由来する。

牛頭天王信仰が、どのような人たちによって、どのような過程を経て、民衆の中に広まっていったかについては明らかでない。2001年には、長岡京の発掘現場から「蘓民将来之子孫者」と墨書された木簡が出土している。平安時代前の長岡京時代には、すでに牛頭信仰のあったことがわかる。疫病を防ぐ強い霊力を持つとされる牛頭天王。その信仰は、平安時代末期から中世にかけて燎源の火のように広まっていった。牛頭天王を祀る神社が数多く現れる。その多くは従来からの社に牛頭天王を併祀した。それがいつの間にか、それまでの祭神を押しのけ、牛頭天王が主祭神の座を占めるようになっていった。

明治維新後、一大宗教改革が行われた。廃仏毀釈、神仏分離、国家神道への統合。牛頭天王を祭神としていた神社は、祭神をスサノオ神に変えるか、祭神の中から牛頭天王を除外した。社名を牛頭天王社としていた神社は、素盞鳴命神社、須賀神社、八坂神社などと名を変え、あるいは旧来からの社名に戻した。京都の祇園社も、その名を八坂神社と改め、祭神をスサノオ神に変更した。

それでも、千数百年の歴史を持つ民衆信仰の伏流は断ち切れなかった。町家には今も「蘇民将来」の札が掲げられている。

祇園祭は、明治までは「祇園御霊会」と呼ばれた疫病退散の祭りである。平安時代、円如と云う僧が播磨国広峰から「牛頭天王」を遷して祀ったのが現在の京都八坂神社。牛頭天王がインド祇園精舎の守護神だとされたため、「祇園社」と呼ばれた。

牛頭天王は疫病を防ぐ神とされるが、その由来は次のようなものだ。牛頭天王は須弥山中腹の豊饒国の武塔天王の太子で、竜王の娘を妻問いに行く旅の途中、宿を求めた。弟の巨民将来は断ったが、兄の蘇民将来は牛頭天王をもてなした。帰途、牛頭天王は巨旦将来の一族を皆殺しするが、兄の蘇民将来にはこう言った。「あなたの子孫にこう伝えなさい。もし後世に疫病が流行ることあらば、『私は蘇民将来の子孫である』と名乗って、茅の輪を腰に巻きなさい。されば疫病から免れ得るであろう。」

このときの護符になった茅の輪は「茅」を束ねて「巻」いたもの。そこで「茅巻(チマキ)」と呼ばれ、それが同じ発音の「粽(チマキ)」となり、束状の粽が厄除けのお守りとなった。粽には「蘇民将来子孫也」という護符がつけられている。各地で行われている「茅の輪くぐり」も、これに由来する。

牛頭天王信仰が、どのような人たちによって、どのような過程を経て、民衆の中に広まっていったかについては明らかでない。2001年には、長岡京の発掘現場から「蘓民将来之子孫者」と墨書された木簡が出土している。平安時代前の長岡京時代には、すでに牛頭信仰のあったことがわかる。疫病を防ぐ強い霊力を持つとされる牛頭天王。その信仰は、平安時代末期から中世にかけて燎源の火のように広まっていった。牛頭天王を祀る神社が数多く現れる。その多くは従来からの社に牛頭天王を併祀した。それがいつの間にか、それまでの祭神を押しのけ、牛頭天王が主祭神の座を占めるようになっていった。

明治維新後、一大宗教改革が行われた。廃仏毀釈、神仏分離、国家神道への統合。牛頭天王を祭神としていた神社は、祭神をスサノオ神に変えるか、祭神の中から牛頭天王を除外した。社名を牛頭天王社としていた神社は、素盞鳴命神社、須賀神社、八坂神社などと名を変え、あるいは旧来からの社名に戻した。京都の祇園社も、その名を八坂神社と改め、祭神をスサノオ神に変更した。

それでも、千数百年の歴史を持つ民衆信仰の伏流は断ち切れなかった。町家には今も「蘇民将来」の札が掲げられている。

Posted by biwap at 15:46

│牛頭天王と蘇民将来