2022年03月29日

『記憶の戦争』

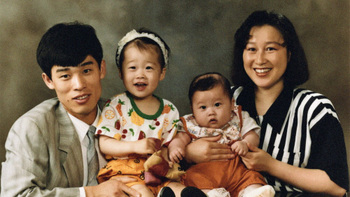

『きらめく拍手の音』。耳の聴こえない父母の日常を、娘の目線からつつましく切り取った作品。2015年に韓国国内でロードショー公開された。

監督のイ=キル・ボラは、本作が劇場公開デビュー作。繊細な語り口で自身の家族を見つめる。この映画は、大人になった娘が、両親から受け取ったたくさんのものへ、まるでプレゼントを返すように撮られたものである。

「イ=キル・ボラ」の名前は、父(イ・サングク)と母(キル・ギョンヒ)の姓をそれぞれ取ったもの。韓国語で「この道を見ろ」になる。

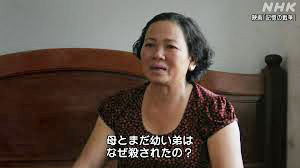

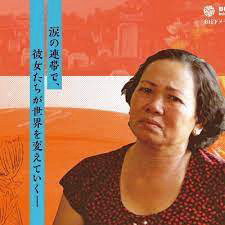

イ=キル・ボラ監督が、ベトナム戦争時の韓国軍によるベトナム民間人虐殺の記憶に迫ったドキュメンタリー作品『記憶の戦争』。

ハンギョレ新聞のインタビュー記事を以下引用する。

「ナショナリズムを超える想像力」(ハンギョレ新聞2022.03.24.)

ベトナム戦争当時の韓国軍の民間人虐殺に対する異なる記憶を描いたドキュメンタリー映画『記憶の戦争』が日本で公開された。版権が売れたという知らせを聞いた時は嬉しかったが、同時に心配にもなった。

日本の右翼団体が、「韓国もベトナム戦争で民間人を虐殺し、性的暴行を犯したから、日本政府に責任を問えない」という自らの主張を裏付ける根拠として、この映画を例に挙げるのではないかと懸念した。

観客たちは、私の懸念とは裏腹に成熟した反応を示した。韓国の女性監督が参戦軍人だった祖父の記憶を経由して加害国の国民として戦争と虐殺をどのように記憶すべきかを問う映画を見て、同じ質問を自らに投げかけるようになったという観客もいた。

また、日本は第二次世界大戦当時、広島と長崎への原爆投下を経験した戦争の被害国だとばかり思っていたが、加害国の国民としてどんな態度を取るべきか悩むようになったという感想もあった。

観客の一人から、日本でこの映画を上映する意味について聞かれた。私がこれまで悩んできたことに触れる質問だった。私はこう答えた。

「誰かはこう言うでしょう。日本が参戦していない戦争の話を、なぜ日本人である我々が見なければならないのかと。日本はベトナム戦争に直接参加していませんが、米国への兵站支援を通じて莫大な利益を得ました。それによって高度経済成長を成し遂げることができました。

韓国も同じです。ベトナム戦争に戦闘兵力を派兵し、軍需物資を供給し、韓国の経済開発事業を進めることで、経済成長を実現しました。

この戦争を単なるベトナムと米国の戦いと見なすと、多くのことを見逃してしまいます。何より、戦争でお金を稼ぐというのは、一体どういう意味でしょうか」

自分自身を韓国人あるいは日本人という特定国家の国民に設定すると、利害関係を離れて平和を論じることが難しくなる。境界を崩して観点を広げ、東アジア人、アジア人、地球人としての観点を持つと、事案をより正確に捉えることができる。

日本の観客は映画に登場するベトナム人虐殺の生存者と、それに連帯する韓国市民社会を通じて、日本の加害と被害の歴史を見つめ直した。私は観客の視点を通して韓国の加害と被害の歴史を振り返った。

在日朝鮮人の著述家で作家の徐京植(ソ・ギョンシク)氏は、在日コリアンを単に韓国国籍、朝鮮籍、日本国籍に分けることはできず、そう分けてはならないとし、この問題を解決するためには、両者択一論とナショナリズムを越える想像力が必要だと話す。

いつか韓国と日本の市民が一緒にベトナム平和紀行に出る日を夢見る。そこで始まる平和の議論を想像してみる。徐京植氏の言う欧州連合(EU)の北東アジア版、東アジア共同体の始まりになるかもしれないその日のことを思い描く。

Posted by biwap at 21:46

│芸術と人間