2022年03月28日

世界は不思議で美しい

「家父長制は誰も幸せにしない」(毎日新聞 2020/6/19)

韓国で2019年8月に公開され、観客動員数が1万人でヒットといわれるインディペンデント映画としては異例の14万人を超える大ヒットとなった韓国映画「はちどり」。

「韓国で、特に女性からここまで大きな反響があったことに驚きました」

長編初監督作品ながらベルリン国際映画祭をはじめ国内外のさまざまな映画祭で50を超える賞を受賞した自作について、監督(38)はスカイプインタビューで語った。

「はちどり」は、恋や友情に悩み、喜びや怒り、嫉妬や悲しみなどさまざまな感情を経験しながら成長していく思春期の少女の姿を繊細に描写した作品だ。キム監督が同作を完成させたのは30代後半。長編監督デビューとしては、決して早くはない。

「韓国には、ポン・ジュノ監督やパク・チャヌク監督など世界的にも活躍している監督が数多く存在しますが、年上ばかり。若手の新人監督が長編映画を撮るのは難しい状況です」

ただ、理由はそれだけではない。「私は、多くの映画人を輩出している東国大の映画映像学科出身ですが、卒業生に女性監督は数えるほどしかいません。韓国で女性監督が活躍する場は少なく、ロールモデルになる人もいない。長い間、『自分が監督になるのは無理だろう』と決めつけて諦めていた。そのことに『はちどり』を撮り終えて気付きました」

東国大卒業後、コロンビア大大学院で映画を学んだキム監督は11年に短編「リコーダーのテスト」を撮影。アメリカ監督協会による最優秀学生作品賞を受賞し、一躍注目される。しかし「はちどり」の脚本を13年に書き終え、九つの製作会社を訪ねるも「商業映画ではない」ことを理由に出資を断られる。

「何年もお願いしたけれど駄目で、最終的にKOFIC(韓国映画振興委員会)や釜山国際映画祭にあたって製作資金を集めました」

「はちどり」について、「14年間生きてきた主人公の壮大な叙事詩のような映画を作りたかった」と語るキム監督。

「映画はとてもパーソナルなもの。これは私の経験に根ざしたストーリーでもあります。ただ、自叙伝ではありません。幼少期の記憶をベースにしつつ、世界の人が共感できる普遍的な物語に仕上げました」

主人公は、両親と姉と兄の5人で集合団地に暮らす14歳のウニ。両親からの愛情を感じられず、兄からは暴力を振るわれ、学校にもなじめない。ある日、ウニが通う漢文塾のクラスを女性教師のヨンジが受け持つことになる。自分の話に耳を傾けてくれるヨンジに、ウニは次第に心を開いていくが。

映画の舞台となる1994年は韓国にとって象徴的な年だ。同年にウニと同じ14歳だったキム監督は、「88 年にオリンピックが開催され、急速な経済発展を続ける中で起きたのが、聖水大橋の崩壊事故です。95年に崩落事故を起こした三豊百貨店も含め、経済的な成長だけを追求するのは危険だと私たちに知らせる『アラート』のようにも、またこれらの崩壊と人の心の崩壊が重なり合うようにも思えました」と言う。

映画の中で特に印象に残るのがヨンジだ。

「彼女は無条件でウニの言葉に耳を傾けます。人は自分の話を聞いてもらうことで、相手を信頼するようになる。そんな関係性を描きたかった」

キム監督は「あんなにすてきな人ではないけれど」と前置きしつつ、「自身の思いを最も投影したキャラクターです。彼女を通じ、私がどのようにこの世界を見ているのかを伝えました」。

ヨンジはウニに送る手紙に「世界は不思議で美しい」とつづる。

「私はただ単純にポジティブにこの世の中を捉えてはいません。生きていると時に恐ろしいことも悲劇も起こる。同時に、幸せや喜び、愛するものもある。そんな複雑な世界の美しさを表現しました」

韓国の男性中心的な社会における女性の生きづらさも可視化させる「はちどり」は、海外の映画祭で多くの人から称賛を受けた。その中でも女性の支持が圧倒的だったという。

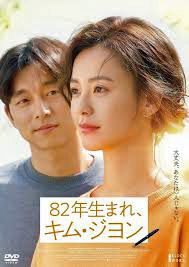

「皆さん共感してくれて、程度の差はあれど韓国だけでなく、多くの国でいまだに女性が男性と平等に扱われていないのだと感じました。日本でも『82年生まれ、キム・ジヨン』など韓国のフェミニズム文学が人気だと聞いたので、この映画も受け入れられるのではないでしょうか」

だが、フェミニズムに根ざした映画を作る気はなかった。

「フェミニストである私の考えが随所に入っているのは確かですが、あくまでも、女性の目で見つめた日常を映画にしたいと考えていました。フェミニズムには『個人的なことは政治的なこと』という考え方がありますが、それと重なりますね」

女性の生きづらさが映し出される一方、「男性らしさ」に縛られる男性の苦悩も映画から浮かび上がる。

「男性を単なる加害者として描きたくなかったので、ウニの父と兄の描写に悩みました。私は家父長制の味方をしているわけではありません。暴力はあってはならない。ただ、苦しいのは女性だけではない。家父長制において勝者はいないと思っています」

「はちどり」を撮り終えた後、クリエーターとして自分ができる役割は何かについて考えるようになった。「政治的な教科書ではなく、芸術性を失うことなく、これからも映画を通じて女性の声を伝えていきます」

Posted by biwap at 09:34

│芸術と人間