2020年10月25日

「冷淡さ」の克服

熊はもう眠りました 栗鼠(リス)もうつらうつら

土も樹木も 大きな休息(ネムリ)に入りました

ふっと 思い出したように

声のない 子守唄

それは粉雪 ぼたん雪

師も走る などと言って

人間だけが息つくひまなく 動きまわり

忙しさとひきかえに 大切なものを

ぽとぽとと 落としてゆきます

フォークシンガー小室等が「六文銭」時代に歌っていた『十二月のうた』。作詞・茨木のり子。

わたしが一番きれいだったとき

街々はがらがらと崩れていって

とんでもないところから

青空なんかが見えたりした

わたしが一番きれいだったとき

まわりの人達が沢山死んだ

工場で 海で 名もない島で

わたしはおしゃれのきっかけを

落としてしまった

わたしが一番きれいだったとき

誰もやさしい贈り物を捧げてはくれなかった

男たちは挙手の礼しか知らなくて

きれいな眼差だけを残し皆(ミナ)発っていった

わたしが一番きれいだったとき

わたしの頭はからっぽで

わたしの心はかたくなで

手足ばかりが栗色に光った

わたしが一番きれいだったとき

わたしの国は戦争で負けた

そんな馬鹿なことってあるものか

ブラウスの腕をまくり卑屈な町をのし歩いた

わたしが一番きれいだったとき

ラジオからはジャズが溢れた

禁煙を破ったときのようにくらくらしながら

わたしは異国の甘い音楽をむさぼった

わたしが一番きれいだったとき

わたしはとてもふしあわせ

わたしはとてもとんちんかん

わたしはめっぽうさびしかった

だから決めた できれば長生きすることに

年とってから凄く美しい絵を描いた

フランスのルオー爺さんのように ね

茨木のり子。1926年、大阪に生まれる。15歳で日米開戦。空襲・勤労動員・飢餓。敗戦を迎えたのは、19歳の時。劇作家を目指す。自作童話がラジオで放送されるなど、童話作家・脚本家として評価されていった。

1950年、医師・三浦安信と結婚。家事のかたわら詩学雑誌に投稿を始める。

1975年、49歳の時に夫は世を去った。

2年後、「自分の感受性くらい」を発表。かつての戦争では、生活から芸術・文化の匂いが消されていった。挫けてはいけない。

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

気難しくなってきたのを

友人のせいにはするな

しなやかさを失ったのはどちらなのか

苛立つのを 近親のせいにはするな

なにもかも下手だったのはわたくし

初心消えかかるのを 暮らしのせいにはするな

そもそもが ひよわな志しにすぎなかった

駄目なことの一切を 時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい 自分で守れ

ばかものよ

1976年より韓国語を勉強し始める。50歳を越えてからのこと。最愛の夫を病で亡くし、哀しみのどん底にいた。そこから立ち直るために韓国語を習い始めた。

「単語一つ覚えるにも前へ前へと進まなくては出来ないことでしたし。語学を選ぶとき、ドイツ語にしようか、ハングルにしようか迷いましたが、今では隣の国の言葉を選んでよかったと思っております」

「古代史を読むのが好きですから、朝鮮語ができたら、どんなにいいかと思って」

「『いいな』と惚れこむ仏像は、すべて朝鮮系。百済観音、夢殿の救世観音、広隆寺の弥勒菩薩などなど。心うばわれる陶器は、白磁、粉引、刷毛目、三島手、すべてこれ朝鮮系であった」

「朝鮮美術を熱愛する者としては、言葉を学ぼうとすることは、この〈冷淡さ〉の克服につながろうとする、一つの道であるかもしれない」

「『日本語がお上手ですね』『学生時代はずっと日本語教育されていましたもの』その時つくづくと今度はこちらが冷汗、油汗たらたら流しつつ一心不乱にハングルを学ばなければならない番だと痛感した」

「もしかしたら祖母自身、その血の中にかなり色濃く渡来系を秘めていたのではなかろうか? 遠い昔、出雲経由で渡来し、日本海沿いに北上、山形県の庄内地方に定着した集団の末裔では…」

「近くて遠い国」への「冷淡さ」の克服の一つでもあると言う。

それぞれの土から 陽炎のように

ふっと匂い立った旋律がある

愛されてひとびとに

永くうたいつがれてきた民謡がある

なぜ国歌など

ものものしくうたう必要がありましょう

おおかたは侵略の血でよごれ

腹黒の過去を隠しもちながら

口を拭って起立して

直立不動でうたわなければならないか

聞かなければならないか

私は立たない

坐っています (「鄙ぶりの唄」)

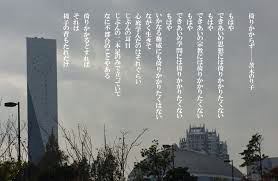

73歳の作品「倚(ヨ)りかからず」

もはや できあいの思想には倚りかかりたくない

もはや できあいの宗教には倚りかかりたくない

もはや できあいの学問には倚りかかりたくない

もはや いかなる権威にも倚りかかりたくはない

ながく生きて 心底学んだのはそれぐらい

じぶんの耳目 じぶんの二本足のみで立っていて

なに不都合のことやある

倚りかかるとすれば それは 椅子の背もたれだけ

茨木のり子は、2006年に亡くなるまで、詩を書き続けた。

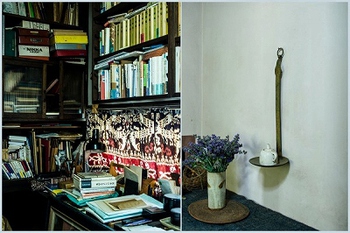

そんな彼女の暮らした家が、家主の息づかいもそのままに残っている。

夫とのふたり暮らしのために建てた2LDKの家。ともに間取りを決めデザインをし、好みの自宅にした。

その『丁寧な暮らし』ぶりに、こんな思いがよぎった。

どうでもよくなったらおしまいだ。

最近そんなことを感じる。

おしゃれをして、自分の頭で考え、

好きなことをする。

どうでもよくなったらおしまいだ。

自分に対して冷淡になってはいけない。

おしゃれをして、自分の頭で考え、

好きなことをする。

今日も、明日も、あさっても

Posted by biwap at 18:31

│芸術と人間