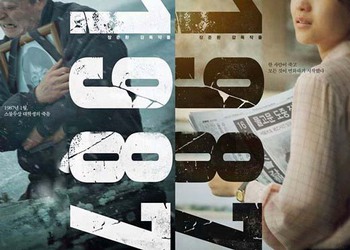

2018年10月30日

「1987、ある闘いの真実」

舞台は1987年1月、全斗煥(チョン・ドゥファン)軍事政権下の韓国。南営洞に位置する警察の対共分室(北朝鮮のスパイや思想犯を取り締まる部署)で、尋問中に一人の男が重体となった。慌てて連れてこられた医者の手当も虚しく、男はそのまま死亡。死んだ男の名は朴鍾哲(パク・ジョンチョル)。ソウル大学に通う学生で、民主化デモのリーダーとの関係を疑われ警察から尋問を受けていた。

対共分室所長のパクは、証拠隠滅のため即座に死体を火葬することを命令。火葬するためにはソウル地検の許可がいる。しかし拷問死を疑った地検公安部長のチェ検事は司法解剖を主張し職を解かれる。現場に残された痕跡や解剖所見は拷問による死亡を示す。チェ検事は事実を新聞記者にわざとリークし「水拷問中の窒息死」がスクープされる。

脱北者として治安本部の頂点にのぼりつめたパク所長。対共分室に意地で歯向かうアル中のチェ検事、拷問で死んだ学生の父を取材したことで政権に憤るユン記者、穏やかな物腰ながら頑固そうな民主化運動の闘士キム、警察の立場が悪くなった瞬間に切り捨てられるチョ刑事・・・。様々な人物が登場しながらドラマは圧倒的な緊迫感を持って展開していく。

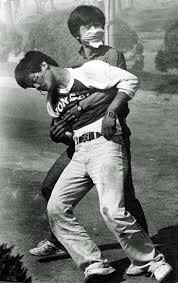

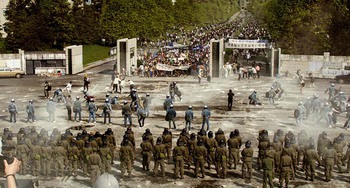

民主化デモは激しさを増し、政府は催涙弾や警棒などで弾圧を強める。政治に関心がなく「デモをしても何も変わらない」と考える女子学生ヨニ。同じ大学で民主化運動に励む学生、李韓烈(イ・ハニョル)と出会い、次第にめざめてゆく。そしてラストで、観客はその李韓烈(イ・ハニョル)が誰であったかを知ることになる。

韓国で大ヒットした映画『1987、ある闘いの真実』。歴史的にはソン・ガンホ主演で大ヒットした『タクシー運転手 約束は海を越えて』の続編ともいえる。1987年韓国民主化運動の実話を題材にしている。

劇中、ヨニが李韓烈(イ・ハニョル)に誘われ、大学構内で「光州事件」のビデオを目にして衝撃を受ける場面がある。これはチャン監督の実体験に基づいている。1987年、韓国・南西部の全州で高校3年生だったチャン監督は、友人に「学校の近くで珍しいビデオの上映会があるからおいでよ」と誘われた。好奇心のまま訪ねると、画面を通して繰り広げられたのは、丸腰の市民が次々と軍の銃弾に倒れる映像だった。

「本当に怖い思いだった。自分の国、しかも全州からとても近い街であんな悲劇的なことが起きるなんて、本当にショックだった。さらに驚いたのは、大人たちはなぜこのことを一切語らないのかと。見終わって外へ出て、現実に戻りながら非常に混乱したのを覚えている」

1987年、日本はバブル景気真っ盛り。光州事件後に大統領となった全斗煥(チョン・ドゥファン)。冷戦下、米レーガン政権の支持を背景に「北朝鮮の脅威」を言い立て、強圧的な軍事独裁体制を敷き言論の自由を封じ込めた。批判の声を上げた市民は「北の手先」「アカ」として拘束された。

韓国はその後、曲折を辿りつつ民主化への道を歩んだが、保守反動が進んだ末に2013年に就任した朴槿恵(パク・クネ)政権は、批判を封じ込める強権的な政治手法をとった。チャン監督がこの映画を撮ろうと考えたのは、まさにそんな時期の2015年冬。

「脚本の初稿を読み、こんな大事なことを語らずにいるなんて、と思った。朴鐘哲(パク・ジョンチョル)や李韓烈(イ・ハニョル)について、名前は知っていても詳しいことはわかっていなかった。

1980年の光州事件はそれでも映画や小説で描かれ、論文も出たりしたが、1987年の民主化運動は、光州事件の悲しさと憤りがたまって爆発した形で起き、韓国の民主主義の歴史にとても大きな足跡を残したのにあまり語られてこず、もどかしく感じた。

自分自身、親として次の世代にどんな世界をもたらせるのか、おのずと悩んでもいた。今を生きる韓国の人たちと次世代の子どもたちに、映画を通してこの話を伝えたいと思った」

朴槿恵政権は「政府の政策に協力的ではない文化人」をブラックリストに掲載した。このリストの中には『タクシー運転手 約束は海を越えて』のソン・ガンホも入っていた。

「ブラックリストはその後明らかになったもので、以前は存在自体知らなかった。ただ、政権が文化業界をいかに巧みに弾圧しているかは、周りで起きたことから感じ取っていた」

「このほかにも、誰かが演劇で光州事件を扱おうとすると脅迫を受け、政府幹部からも『その話はやめてほしい』と説得を受ける、といった噂がたくさんあった」

このため、チャン監督らは『1987、ある闘いの真実』の制作を極秘裏に進めた。

「朴槿恵政権は、まるで独裁体制時代に戻ったかのように文化業界を弾圧、政権に都合のいいことしか言わせようとしなくなり、歯がゆく感じていた。今作の制作を始めた頃は、ろうそく集会が起きるなどまったく想像もできない状況だったが、政権からどんな不利益を被ることになっても、勇気を出して映画にしたかった」

当初は、政権の目を恐れて投資家が手を引いたりもした。このままではキャスティングも難航しかねない状況だった。チャン監督はカン・ドンウォンに脚本の草稿を見せた。

「こうした映画に出ると朴槿恵政権から大きな不利益を被るかもしれない」

ドンウォンは脚本を見るや、「これは作るべき映画だ。もし迷惑でなければ、李韓烈(イ・ハニョル)の役を務めさせていただきたい」と答えた。

「政権はまだ続くかもしれない状況だったから、とても驚いた。勇気を出して、キム・ユンソクやハ・ジョンウもキャスティングに応じてくれて、映画を作る大きな力となった。ありがたく、本当に奇跡のようだ。たくさんの人たちの小さな勇気が集まって大きな奇跡になるという点で、今作のストーリーととても似ていると感じた」とチャン監督は振り返る。

1987年の民主化デモに参加した女性が娘とこの映画を見に行った。娘は涙を流して「お母さん、ありがとう」と言って母を抱きしめた。娘はろうそくを手に初めてデモに参加した。

劇中、ヨニが「そんなことで世の中が変わるの」と李韓烈(イ・ハニョル)に問いかけるシーンがある。チャン監督はこんなふうに語っている。

「たったひとりでは世の中を変えられないかもしれないけれど、その思いが集まった時に、温度が上がって沸点に達する。わき上がるように思いを集めて温度を上げていくことが、私たちにできる最善で最大の行動だ」

「歴史は誰にも即断できないもの。みんなそれぞれの位置で最低限の良心をもつことで、ある真実が力を発揮し、歴史の流れが変わっていくということだと思う」