2016年08月17日

9条で国を守れ!

「隣人との友好的な関係は、何もせずに得られるものではない。育むべきものだ。いっそうの努力、相互理解、忍耐強さが求められる絶え間ないプロセスだ」

2015年1月、欧州安全保障協力機構(OSCE)常設理事会での、ダチッチ氏(セルビア)の言葉。

現在、日本はOSCEの協力国となっている。しかし、OSCEについては、ほとんど知られていない。いや、知らされていない。

欧州安全保障協力機構(OSCE)。東西両陣営が対立していた1975年、対話促進・信頼醸成・武力紛争防止のために、米ソを含む東西欧州35カ国が創設した全欧安全保障協力会議(CSCE)が前身。ソ連崩壊後の1995年、安全保障協力機構(OSCE)に名称を変更。軍事・政治だけでなく、経済・環境、人権・人道も含めた三つの側面から、協調的な安全保障を目指している。「集団的自衛権」から「集団安全保障」への転換である。

「集団的自衛権」とは何か。仮想敵国を前提にした軍事同盟(集団的自衛権)は、相手への不信と憎悪を高め、果てしなき軍拡競争を引き起こした。加圧していく緊張関係は世界大戦の引き金となった。第一次世界大戦の惨禍を経験した人類は、新しい理論を提示した。世界的な組織の下で国際的なルールを作り、そのルールをみんなで守ることで戦争を回避しよう。このような考え方から作り出されたのが、国際連盟や国際連合。これが「集団安全保障」。「集団的自衛権」と「集団安全保障」は、似て非なる概念である。

ヨーロッパ諸国が、「集団的自衛権」ではなく「集団安全保障」を掲げ「OSCE」を作ったことは、アジアの一員である私たちにも大きな教訓を与えてくれるはずだ。しかし、私たちの現実は、破綻したはずの「力の論理」へと逆戻りしている。軍事力による威嚇を安全保障と考える野蛮さ。近隣諸国への憎悪と対立を煽り立てることに、次第に誰も異議を挟めなくなっていく。「敵が攻めて来たらどうするのだ」。時代遅れの言葉が異臭を放つ。

アジア不戦条約の締結。「アジア版OSCE」の創設。信頼と理解と協力への努力。「憲法9条で国が守れるのか」と問う人への答えだ。軍備に投入される莫大なお金は、教育・文化・福祉・環境へ。貧困の克服、人権や民主主義の進展こそ、最大の戦争抑止力に他ならない。

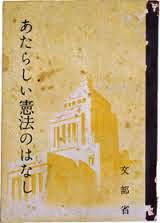

1947年、文部省が発行した「あたらしい憲法のはなし」をもう一度読んでみよう。

「そこでこんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。

その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。

これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。放棄とは、すててしまうということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。

もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。

また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。

そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです」

Posted by biwap at 05:49

│biwap哲学