2014年05月17日

「カムイ伝」に見る綿作り

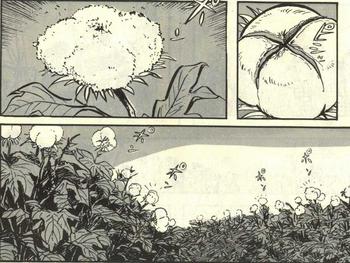

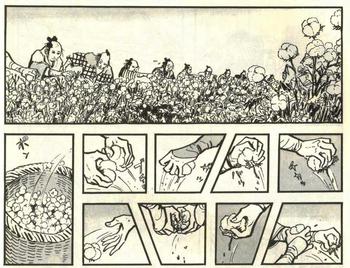

江戸時代。一面の畑に白い花が開き、ワタになる。百姓たちが思わず駆け出す、エタたちも駆け出す。そして抱き合う。武士階級が決して味わうことのできない喜び。百人手間といわれるワタ作り。手をかけ、手をかけ、実を結ぶまでの不安と期待。雨の日、風の日、身をこがす炎天・・・。これらのすべてが一瞬の内に脳裏を去来する。

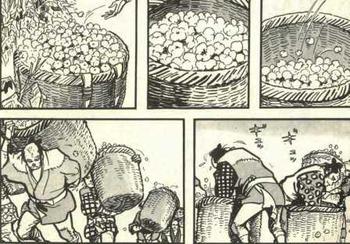

力を結集して綿は一挙に収穫される。荷造りされ、城下に運ばれる。しかし、次に待っているのは、搾取との戦い。江戸時代は、綿花生産の拡がった時代。種を撒き、肥料を施し、糸を紡ぎ、機織の技術を向上させていった。大規模になるに従い、分業も進んでいった。実をつけたままの綿花を繰屋が繰綿機で実を取り去り、繰綿にする。それを綿弓で打綿にし、糸に紡ぎ、染め屋に出されたものを、織所で織る。布は問屋から呉服屋へ。江戸時代の農民・大蔵永常は、「綿は人手にかかる事十四、五段を経てようをなすものなれば、国民をにぎわすの大益あり」と書いている。輸入に頼れば支出ばかり増え、自分たちで働いて布を織り上げれば、国内で人を豊かにできると永常は考えた。一方、武士とは、生き物として生きることを他人に任せてしまった人間たち。現代人の虚無に似ている。日本の綿花栽培は、江戸時代を中心とする400年足らずで終わってしまう。急速に消滅したきっかけは、明治時代の綿花輸入関税の撤廃のためである。

Posted by biwap at 06:33

│歴史の部屋