2016年06月19日

自由は取るべきものなり

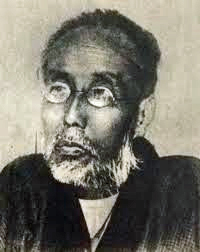

中江兆民。1847年、土佐藩足軽身分下横目役(下級警察吏)の子として生まれる。福沢諭吉より12歳下。家は土佐藩獄舎のある長屋。志士の投獄や処刑を目撃。こんな形で感じた「維新の胎動」。

1862年、土佐藩は藩校致道館を設置。広く門戸を開放。勉学の機会が訪れる。1865年(18歳)、土佐藩留学生として長崎に。フランス語に出会う。オランダ語から英語へ転向した福沢諭吉。語学が人生を大きく変える。

1871年(24歳)、岩倉使節団とともに渡欧。ロンドンでは労働者のストライキ。賃金を上げろと仕事を一斉に休む。無茶苦茶だ。でも、これは労働者が勝ち取っていった「権利」なのだ。日本では文明開化とうかれている。ヨーロッパは全然違うものだ。フランスではパリコミューンに遭遇。この時、西園寺公望もいた。革命の嵐の中、労働者市民はパリに自治政府を樹立。

本屋で一冊の古本を手にする。ルソー「社会契約論」。「人間は自由なものとして生まれた。しかもいたるところで鎖につながれている」「人民がみずから承認したものでない法律は全て無効であり断じて法律ではない」。びっくりしたのはその内容ではない。居酒屋で労働者の口からその言葉を聞いたこと。この本は生きている。夢中になって読み始めた。「維新」とは何だったのか。

五箇条のご誓文は言う「広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ」。しかしその後、議会も作られず国民は何も知らされず、意見もいえぬまま政治は進められていく。一体何のための、誰のための「維新」だったのか。近代化の名の下、富国強兵路線だけが突き進む。

1874年(27歳)。政府は予算節約のため留学生たちを帰国させる。国内では、大久保利通を中心とする独裁的権力への反発から不平士族の反乱が相次ぐ。頭をかすめたのがルソーの「社会契約論」。学校を開こう。1874年、「フランス学舎」という学校を開く。語学の塾というより政治的な問題に青年たちはひきつけられた。一方、国の金で留学していたため東京外国語学校校長に就任。3ヶ月で教授や役人とけんかして辞めさせられる。その後、元老院権少書記官(フランス法制などを訳す仕事)に。むさくるしい格好で、懐から豆を出しぼりぼりかじりながら、日本で最初の仏和辞典を作った。外務省の役人はフランス語が出ると兆民の所へ。

1877年(30歳)、元老院を辞す。以後ふたたび官職につかなかった。この時も喧嘩してやめている。1881年、パリ留学中の友であり先輩である西園寺公望を社長として「東洋自由新聞」が創刊。兆民は主筆論説を書くが34号で廃刊。1882年、ルソーの「社会契約論」を「民約訳解」として発表。「東洋のルソー」と称されることになる。

異論との対決が真理への道を進める。藩閥政府に対して言論の自由をはじめとする市民的自由の保障を求めた。正式の自由党員にはならなかったが、自由民権運動の参謀として献身。1887年、保安条例によって東京から追放。大阪へ移る。この地で発刊したのが「東雲新聞」。大阪曽根崎の狭い仮住居には活動家が千客万来。閉口した兆民。小生こと「極々多忙・貧乏」と来客謝絶の木札を入り口に掲げる始末。

1888年、独自の唯物論哲学に立つ徹底した平等論から「新民世界」と題する本格的な部落解放論を発表。自らを被差別部落民の立場において世間の平等主義者たちの不徹底を非難した。

1889年、大日本帝国憲法発布。恩赦で兆民の追放は解除。兆民の弟子・幸徳秋水は、この時のことをこう語る。「明治二十二年春、憲法発布せらるる、全国の民歓呼沸くがごとし。先生嘆じて曰く、『吾人賜与せらるるの憲法、はたして如何のものか、玉かはた瓦か、いまだその実を見るに及ばずして、まずその名に酔う、わが国民の愚にして狂なる、何ぞかくのごとくなるや』と。憲法の全文到達するに及んで、先生通読一遍ただ苦笑するのみ」。

しかし、苦笑してばかりもおられない。兆民は野党の力を大きくして議会に多数の議員を送り込み、憲法を審議して点検させなければと考える。1890年(44歳)、第1回総選挙に大阪4区(東成・西成・住吉)から立候補。被差別部落の人たちが熱心な運動を繰り広げトップ当選。

しかし議会の中で兆民は孤立する。第1回帝国議会。予算案削減をめぐる自由党土佐派の裏切り。憤激。「小生こと、近日アルコール中毒病、相発し、行歩艱難、なにぶん採決の数に列し難くよって辞職仕り候」。人を食った辞表を議会に突きつけた。議会は紛糾。表決の結果、94:93で辞表が認められた。権力に腰を抜かし、総理大臣の演説に震え上がる議員たち。兆民は議会を「無血虫の陳列場」と批判。「自由は取るべきものなり、もらふべき品にあらず」

東京から北海道へ渡る。ここでも和人によるアイヌへの迫害。どこまでいっても人間の社会にまつわる差別。政府による開発が全く無方針で利権に食い荒らされている。その後、札幌で紙問屋を開業。見事失敗。鉄道・石油などの実業に手を出すが成功せず。利権がらみのあくどい世界は兆民には向かない。借金に追い回され、ぬかるみにはまる。

思想的にも痛ましい転落。晩年、帝国主義に傾く。日清戦争で日本が勝ったことに手放しで喜び、ロシア打つべし。愛弟子の幸徳秋水に再三忠告される。

1900年(55歳)、商用で大阪へ来て発病。喉頭癌と診断。余命一年半を宣告される。管を気管に差し入れ、声が出ない。食事も固形物はダメで豆腐ばかり。いっさいの社会活動から身を引き〈真我〉に立ち帰る。自由な言論人として、最後の輝きを放った。「一年有半」を執筆。まだ死ななかったので、「続一年有半」を執筆。

「一年半は。諸君は短いと思うだろうが、わたしは悠久だと言おう。もし短いといいたいなら、十年も短いし、五十年も短い。百年でも短い。生には限りがあるが、死後は限りがない。限りある生を限りない死後に比較すれば、短いどころではない。はじめから無なのだ。もし、することがあって楽しむなら、一年半はまさしく利用するのに十分ではないか。ああ、いわゆる一年半も無であり、五十年、百年も無である。つまりわたしは虚無海上の一虚舟なのだ」

神の不在、霊魂の否認。死を前にした兆民は、一切の虚飾を捨て、一個の人間としての精神のあり方をぶちまけた。「日本に哲学なし」「哲学なき人民は、何をしても深い意味がなく浅薄さを免れない」

1901年12月13日死去。生前、一切の宗教上の葬儀は不必要とし、遺体の解剖を言い残して死んでいった。福沢諭吉が死んだのは、同じ年の2月3日だった。

Posted by biwap at 09:37

│biwap哲学