› 近江大好きbiwap › 2016年07月

› 近江大好きbiwap › 2016年07月2016年07月14日

子どものように純粋に

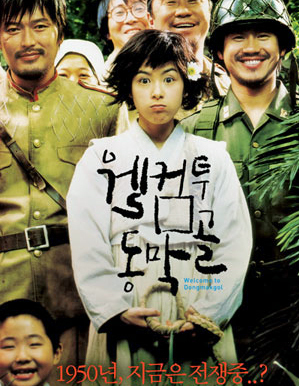

韓国で6人に1人が見たという大ヒット映画「トンマッコルへようこそ」

朝鮮戦争下の1950年11月。山の中にトンマッコルという不思議な村があった。大らかな村人たちがのんびりと自給自足の生活を営んでいた。

その村に、連合国のスミス大尉が墜落。さらに、韓国軍兵士2人、人民軍兵士3人が。彼らはお互いに銃を突きつけ、一触即発の状態になる。

しかし彼らを包み込むユートピアのようなこの村。畑を耕し、猪を撃退し、草ソリで遊び、お祭りで騒ぎ。いつしか友情が芽生えていく。

もともとは、舞台作品であったものを2005年に映画化したもの。2016年5月には、東京で日本の劇団が上演している。しかし、映画ならではの映像の美しさには目を見張るものがある。最初はコメディタッチのファンタジーにも見えるが、鋭く戦争の本質をついた反戦映画の傑作といえる。

日本人には、韓国の人たちの「敵国北朝鮮」「味方であるはずの米国」に対する複雑な感情は理解しがたいものがある。それだけにこの作品に対しても、過剰に政治的な意味を付け加え、反発するムキもある。

「トンマッコル」とは、「子どものように純粋な村」のこと。そんな気持ちで虚心に向き合えば、作品に込められた「意味」と出会うこともできるのだろう。

2016年07月12日

靴下から見えてきたもの

夫の不倫を自分の責任だと発言する妻。それを「美徳」と感じる感性は、私には全くない。しかし、これは小気味よかった。

「内心は、『まったくも~、何だったの?たくさんの人達にご迷惑をかけて』と言いたいところですが、主人なりに真剣に考え決断した思いを受け入れ、そしてそんな夫をこれからも家族で支えて行こうと思います」(東尾理子)

靴下騒動の結末をLITERAXより引用。

「かねてより都知事選への意欲を示して参りましたが、正式に断念します。いろいろとお騒がせしました」

昨日、俳優の石田純一が都知事選への不出馬を表明した。これを受けてネット上では「何がやりたかったのか」「ただの茶番」「みっともない」などと非難する声があがり、東国原英夫もTwitterで〈氏の、ワイドショービジネスは、天然なのか、計算尽くなのか〉と揶揄した。

だが、石田が“茶番”や“ビジネス”で先週、記者会見を行ったという見方は決定的に間違っている。石田は都知事選報道で参院選についてまったく報じようとしないマスコミに一石を投じるため、あえて“客寄せパンダ”となって“参院選の争点は憲法改正”だと強調し、安倍首相の争点隠しを批判。“改憲阻止のためには野党共闘”と訴えたのだ。

実際、昨日行われた記者会見でも、「捨て身になっても風を起こしたいということを思いまして」と参院選直前に記者会見を行った理由を述べ、都知事選についても「ほんとうに勝つ気があるなら統一候補というものが必要」と野党に協力態勢を求めた。

さらに、記者から「参院選では野党統一候補が必ずしも勝てなかったが」と野党共闘に批判的な質問が飛ぶと、「一定の成果は出たのではないかと。統一候補にしてなかったら、全然(議席を)取れていなかったなと」と回答した。

しかし、こうした石田の捨て身の行動はほとんど理解されず、むしろうんざりするような“政治的圧力”がかかっていた。

現に、メディアはこぞって「都知事選を混乱させる行動」「都知事選と国政の問題を混同している」などと的外れな批判を展開したが、背後には石田の行動に睨みをきかせた官邸の動きが伴っていた。既報の通り、官邸は石田の発言が参院選に影響することを問題視し、各社の番記者や懇意にしている解説者やコメンテーターに、石田の会見を批判もしくは無視するよう牽制していたというのだ。

その一例が、本サイトが先週お伝えした『報道ステーション』(テレビ朝日)での石田の扱いの問題だろう。『報ステ』は当初、先週金曜の石田の記者会見を4分ほど放送する予定で動いていたが、放送直前になって“上からの通達”によって1分に縮められたのである。

くわえて、石田を窮地に立たせたのが、CM違約金の問題だ。先週の記者会見の翌日、石田は「テレビ局の判断でCMをACジャパンのものなどに差し替える。その弁償もこちらにかかってくる。天文学的な数字になりそうです」と取材で語り、9日放送予定だった『シネマに乾杯』(ABCテレビ)が放送休止となった。

昨日の会見で石田は「違約金は発生していませんが、協議の対象になる」と説明したが、都知事選に「出馬表明」したわけでもないのに、なぜ番組が放送休止になり、CMを差し替えなくてはいけないのか。もし放送法を理由に石田を問題にするのなら、むしろ、おおさか維新の会の法律政策顧問という肩書きで政策等に関わっているにもかかわらず、看板番組をもって政治的発言を繰り返している橋下徹こそ議論の対象となるべきだ。

しかし、橋下はまったく問題にはならず、出馬さえしていない石田はそうして追い込まれ、出馬断念せざるをえなくなった。もちろん、こうしたテレビ局の態度の違いは、石田が“反政権”を表明していたからにほかならない。

昨年、安保法制の反対国会前デモに参加した際も、石田にはさまざまなメディアからの圧力がくわわった。CMはなくなり、「広告代理店を通して、厳重注意も2、3社から受けました」と言い、“二度と国会議事堂にデモに行くな”“メディアの前で政治的発言をするな”と注意されたと明かしていた。だが、石田はそうした圧力にも「世の中のためになることをやりたいと思っているので、“それ(デモに行くな、政治的発言をするなとの厳重注意)は受けられない”って回答しました」という。

石田は都知事選に対し、野党統一候補なら「応援する」と明言している。どんなに痛めつけられても屈せず、声をあげてきた石田には敬意を表すとともに、安倍政権を批判しただけで実行部隊と化して全力で潰しにかかるメディアの体質には「恥を知れ」と言っておきたい。

Posted by biwap at

09:46

2016年07月10日

靴下は履かない

寿司で養殖された「官邸の伝道師」たち。そのあまりにも露骨な発言は、権力の意向を見事に反映している。

LITERAXによると、「『石田のことなんて本気で報道したら、おたくの品位を疑われる』というようなことを言っていたようです。さらに、テレビの番記者には『会見をそのまま報じたら投票行動に影響が出る』と牽制したらしい。フジで田崎史郎氏や安藤優子氏が過剰な石田批判をしたのはおそらくそのせいでしょう。そして、この官邸の空気が各メディアに伝わって報道内容に反映されたんじゃないでしょうか」(全国紙政治部記者)。

結局きれいにカットされた報道しか伝わってこないのだが、果たして彼は何を語ったのか。「No Nukes」の記事から引用。

「(与党が強いなか)野党が集結しないと、いまの現状では思いを力に変換できていけない」

きょう、都知事選への出馬が取り沙汰されている石田純一が会見を開いた。「野党統一候補であるならば、ぜひ出させていただきたい」と出馬に意欲を示したが、同時に

「野党統一候補がほかの方に決まったら、もちろん喜んで応援させていただきたい」

「(統一候補が)割れちゃった場合は自分が降りて、力を結集したほうがいい」と語り、あくまで野党共闘が第一優先だとした。

しかも、きょうの石田の会見は、都知事選というよりも、明後日に控えた参院選を強く意識したものだった。

「今回の参院選挙を見てもわかるように、憲法改正とか、そういう話っていうのはまったく聞こえてきません。でも、年初には『参院選は憲法改正というものを争点にして戦う』と総裁はおっしゃっておりましたけれども」

「争点を隠すことで、そのあとに数さえ、多数決さえとれば、あとはバババとやっちゃう。そういうことをすごく感じる」

「市民目線では、憲法改正とか集団的自衛権について、話し合ったほうがいいんじゃないのか。憲法のどういうところを変えていくのか、新しい日本にするのは結構だけど、どういう日本に変えていくのか。文言とか改正すべき点とか、そういうものがまったく論議が行われていない」

「憲法というのは国民を縛るものではなく、権力者を縛る。それを(自民党の憲法改正草案は)国民を縛るように変えていっている。

(中略)笑われ、バカにされ、生活も厳しくなるかもしれないが、立ち上がったほうがいいと思った」

このように、石田は都知事選というよりも、安倍自民党がこの選挙戦で徹底して「憲法改正」という争点を隠していること、そして参院選においてメディアがちっとも取り上げない「安保法制の廃止」というもうひとつの争点を明らかにしたのだ。

いま、なぜ石田が会見を開いたのか。その理由が参院選にあることは明らかだ。

自民党による憲法改正の争点隠しをメディアは追及せず、NHKは参院選の報道さえ消極的。当然、改憲勢力3分の2を阻止するための「野党共闘」という大きなうねりの意味さえ伝えず、「野党は与党の批判ばかり」「選挙の争点がはっきりしない」などと話を逸らしつづけている。

それはまるで、無党派層が動くと与党の不利になることを見越して、「寝た子は起こすな」と言わんばかりだ。挙げ句、参院選の争点をじっくり問うこともなく、「都知事選に誰が出馬するか?」という報道で参院選の存在をうやむやにしようとしている。

「憲法改正」という争点を隠している自民党に対し、メディアもグルになっている状態なのだ。

そんななかで石田は、都知事選出馬の話題でマスコミを惹き付け、参院選直前の最後の平日、つまりもっともテレビメディアが食いつくタイミングで会見を開いた。

そこで石田が訴えたのは、冒頭に記したように“いまの与党に対抗するためには野党の集結”だった。これは、都知事選と同時に、参院選における野党共闘の大きなアピールにほかならない。そして、今回の参院選は「憲法改正」である、と言い切ったのだ。

なんと石田は自覚的な人なのだろう、と感嘆せずにはいられない。マスコミがまやかしの参院選報道を行い、争点隠しに与するなかで、芸能人である自分が“客寄せパンダ”になって参院選を、野党の団結をアピールしよう。そう考えて石田が行動したとしか思えないからだ。

その石田の“自覚”は、質疑応答にも表れていた。日刊スポーツの記者から「靴下を履かないスタンスは都知事になっても続けるか?」というじつにくだらない質問を受けても、石田はにこやかに「(素足に靴は)しばらくは続けます」と答えた。

これはマスコミが石田純一というキャラに何を求めているのか、それに応えることによってマスコミは大きく扱ってくれるということがわかっているのだろう。

実際、国会前の安保法制反対デモでのスピーチでも、「戦争は文化ではありません!」と自身の過去の“失言”である「不倫は文化」をもじったり、さらにはジャケットの上からセーターを肩がけするという珍妙なファッションでカメラの前に立った。そう、バブル期のトレンディ俳優時代、石田が流行らせた“プロデューサー巻き”を、わざわざ仕込んできたのである。

もともと石田は安倍首相と食事をともにする“仲間”だった。だが、集団的自衛権の行使容認をきっかけに、石田は“間違っていることには間違っていると言わないと”と安倍首相とは距離を置き、国会前で反対を叫んだ。

そしていま、芸能人という自分の立場を最大限に使い、安倍自民党とメディアがひた隠す「憲法改正」が参院選の争点なのだと訴え、なぜ野党が力を合わせて選挙に挑んでいるのか、その意味を伝えた。

それだけではない。石田がメディアの注目を集めたことによって、安保法制における国会前反対デモの映像がワイドショーで久々に流された。「安保法制の廃止」も重要なイシューであると、石田の存在が伝えたのだ。

だが、肝心のテレビは、“安倍応援団”の自称ジャーナリストたちが、そんな石田の強い思いを踏みにじることに必死だ。

たとえば、会見の生中継を行った『直撃LIVE グッディ!』(フジテレビ)は、司会の安藤優子が「都知事選の争点はという質問だったんですけれども、国政に関わる、憲法改正や安保法案のほうにいってしまったんですけど、これどうしてもズレを感じるんですけど……」と言い、御用ジャーナリストの田崎史朗時事通信特別解説委員は「国政の問題と都政の問題がごっちゃ」「具体論がない」と切り捨てた。

また、同じく生中継した『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ)でも、“安倍首相の腹話術人形”である日本テレビ官邸キャップの青山和弘が「東京都政に思い入れがあるからという会見ではなかった」と否定的な見解を示した。

「安倍首相は憲法改正を隠して選挙をやっている」という石田の真っ当な批判は、安倍自民党に与した報道姿勢に徹するこうしたテレビ番組への批判でもあったはずだ。

にもかかわらず、そうした石田の意志を無視して、憲法改正の問題に言及したことも矮小化して伝えているのである。

今回の会見で石田は「メディアの言論の自主規制」にも言及し、「デモに行くと注意を受けたり」「仕事もだいぶ減った」と語り、CM契約についても「何かしらのペナルティーは発生することもある」と述べた。

また、妻である東尾理子からも「生活やっていけるの?」「(税金)払えるの?」と言われたことを明かし、都知事選出馬は所属事務所からも妻からも反対されているような状況である。私利私欲のためなら、出馬も政治的発言もしないほうがいいのはたしかだ。

それでも石田が「野党統一候補なら出馬したい」と表明したのは、暴走する与党を止めるため、それだけだ。会見で石田はこう話した。

「いろんなことがあったじゃないですか。80年、90年前に。ああいうふうにならなければいいなという、それだけです」

この石田の行動を無駄にしてはいけない。都知事選の前には重要な参院選がある。そして参院選の争点は憲法改正であり、この国を戦前に引き戻してしまうかどうかの選挙なのだ。

Posted by biwap at

07:29

2016年07月07日

どうでもよくはない

完璧に政府広報と化した日本国営放送(NKH)。本質隠しのため、どうでもよいことばかり微に入り細に入り繰り返すワイドショー。争点はぼやかされ、投票前から結果が見えている選挙。「もう、どうでもいい」とつぶやきたくなるが、どうでもよくない。争点は一つ。『愚民化政策にNOを!』

<朝日新聞7月6日朝刊社説より>

猛暑が見込まれるこの夏、政府は2011年春の東京電力福島第一原発の事故後に続けてきた夏の節電要請を見送る。

いま動いている原発は、全国で九州電力川内原発の2基だけだ。それでも電力供給に余裕があると判断したのは、消費電力が少ないLED(発光ダイオード)の活用を含め、原発事故後の5年で企業や家庭での節電が定着してきたことが大きい。

現状は事故前と比べて「脱原発」が進んだようにも見える。原発の是非が問われる機会は少なくなり、反対デモの参加者も減った。今回の参院選でも、原発政策をめぐる与野党の論戦は活発とは言い難い。

改めて思い起こしたいのは、政府の原発政策が「維持」と「廃止」のどちらを向いて進んでいるのか、ということだ。

朝日新聞社は社説で、20~30年後を見すえた「原発ゼロ社会」を提言してきた。当面どうしても必要な原発の再稼働は認めつつ、危険度の高い原発や古い原発から閉めていくという考え方である。

安倍政権の方針は、12年末に発足してからの軌跡を見ても、はっきりしている。

最初こそ「原発依存度の低減」に力点を置いていたが、半年もたたないうちに原子力規制委員会を前面に押し立て「安全が確認できた原発は再稼働させる」との方針に転じた。

14年に決めたエネルギー基本計画では、原発を「重要なベースロード(基幹)電源」と位置づけた。翌15年には、30年度時点で電源に占める原発の割合が20~22%になるよう政策を講じると決めた。事故前に54基あった原発を30基余り残さないと達成できない水準である。

実際、昨夏の川内を皮切りに、なし崩し的に原発の再稼働手続きが進んでいる。これまで4基が運転を再開し、今月には四国電力伊方原発3号機も再稼働する見通しだ。他に約20基が審査を受けている。

さらに規制委は運転開始から40年以上になる関西電力高浜原発1、2号機の延長も認めた。過酷事故を防ぐために古い原発を閉じていく「40年ルール」すら骨抜きになりつつある。

安倍首相は原発を「低廉で安定的なエネルギー」と強調する。だが、電力自由化で地域独占が崩れ、電気料金への規制もなくなっていけば、安全対策や廃炉などに巨額の費用がかさむ原発は、むしろ事業者のお荷物になりかねない。

このため、政府内では新手の原発保護策とも言うべき案が見え隠れしている。経済産業省は、原発でつくった電気を一定の価格で買い取ることによって原発への継続的な投資を促す策を温める。他にも、事故時の賠償制度について事業者の負担を減らし国の責任を増やすという、自由化と逆行しかねない検討が進んでいる。

与党では、原発政策を政府任せにして沈黙を守る候補が目立つ。その裏で、老朽原発の運転延長への反発を逆手にとって「ならば、より安全な新型原発の新増設を認めるべきだ」との声も広がり始めている。参院選で与党が勝利すれば原発回帰策に弾みがつくのは必至だ。

一方の野党は、一部をのぞきおおむね「脱原発」で一致する。民進党など4党の共通政策も「原発に依存しない社会の実現」をうたった。

ただ、原発を減らしていく手法やスピードには各党ごとに温度差がある。アベノミクスや安全保障関連法、憲法改正問題を積極的に取り上げる一方で、原発問題は後景に退きがちだ。

日本は原発をずっと続けていくのか。それとも代替エネルギーの開発へ軸足を移し、原発ゼロを目指すのか。今後のエネルギー政策の根幹となる大きな道筋の違いだけに、それを掘り起こし、有権者にわかりやすいよう工夫しつつ論戦を重ねることは与野党の責任である。

福島県の原発被災地では避難解除への動きが本格化しつつあるが、生活の再建や将来設計はまだまだこれからだ。事故ですべてを失った住民にとって、原発はいまも日々向き合わざるをえない切実な問題である。

一方、事故の直接の影響を受けなかった地域の有権者にとって、5年は関心が薄れるのに十分な月日かもしれない。

だが、電気は毎日の生活や仕事に欠かせないインフラだ。その電源をどんな負担でどうまかなっていくべきかは、身近かつ大きな政治課題と言える。

この4月から家庭でも電気の購入先を選べるようになり、自分の意思を示す機会が増えた。それでも、選挙で投じる一票は重い。今回の参院選の帰結は、安倍政権の原発政策への後押しにもブレーキにもなりうる。

きょうあすだけでなく、10年後、20年後を見すえて、エネルギー問題、とりわけ原発の是非に思いを巡らせたい。

Posted by biwap at

09:00

2016年07月05日

城の崎にて

「ある午前、自分は円山川、それからそれの流れ出る日本海などの見える東山公園へ行くつもりで宿を出た。『一の湯』の前から小川は往来の真ん中をゆるやかに流れ、円山川へ入る。ある所まで来ると橋だの岸だのに人が立って何か川の中の物を見ながら騒いでいた。それは大きな鼠を川へ投げ込んだのを見ているのだ」

志賀直哉の短編小説「城の崎にて」(1917年)。心境小説の代表的な作品とされる。東京山手線の電車にはねられ怪我をした主人公。養生に城崎温泉を訪れる。一匹の蜂の死骸に、静かな死への親しみを感じる。鼠が石を投げられ必死に逃げ惑っている姿、驚かそうと投げた石に当たり死んでしまったイモリ。生き物の淋しさを感じる「自分」。小さな生き物に自分を重ね合わせ、生と死を考える。

兵庫県豊岡市にある城崎温泉。子どもの頃、親に連れられて来たことがある。当時の記憶はほとんどない。今回来てみて、予想をはるかに裏切られた。こんなに情緒があって、賑わいのある温泉街だとは思わなかった。外国人や若い人の姿も目立つ。

平安時代から知られている温泉で、1300年の歴史をもつ。江戸時代の温泉番付によると、西の関脇(最高位は大関)にランク(西の大関は有馬温泉)。江戸時代にはすでに、遊技場のほか、鍋焼き・ぜんざい・うどん・そばなどの食べ物屋があった。貸し物屋では、三味線・すごろく・碁・琵琶・琴、さらに槍や刀まで貸していた。近郊の藩主や藩士が多数訪れ、幕末には桂小五郎が逃げてきたこともある。明治以後も、志賀直哉・有島武郎ら、多数の文豪が来訪。

1925年の北但馬地震で町は全焼する。現在の和風木造3階建ての町並みは震災復興後のもの。震災まですべての旅館に内湯はなく、客は温泉街の各所にある外湯に通っていた。1927年、三木屋旅館が震災復興の際に敷地内に泉源を掘り当てた。城崎初の内湯を新築の旅館内に設置。ところが、内湯が温泉地の伝統を壊すものとして、城崎温泉内湯訴訟事件に発展した。1950年になってようやく和解。内湯の設置を各旅館に認める代わり、内湯の規模を制限、希望する客は従来通り外湯に通うこととした。

城崎では、浴衣を着て下駄を履くのが正装と言われている。旅館宿泊者は全外湯の入浴料を免除する制度が採用され、浴衣姿での「外湯めぐり」が名物となった。すべての源泉は1972年に作られた集中配湯管理施設に集められ、平均温度を57度に安定させてから各外湯・旅館に送られている。

温泉街は、城崎温泉駅前から7つの外湯につながる大谿川沿いに形成。川べりの柳が落ち着いた風情を醸し出している。歓楽色の少ない、閑静な情緒があふれている。

「天空の城・竹田城跡」人気のためか、数年前からさらに賑わいを増している。城崎の役場には「温泉課」があり、町ぐるみで温泉を守ってきた。しかし、内湯を抱え込んだ大資本のホテルが進出。ここでも、町は開発と伝統の狭間に揺れているようだ。

2016年07月04日

疲れ果てた天皇

道草百人一首・その82

「心にも あらでうき世に ながらへば 恋しかるべき 夜半の月かな」(三条院)【68番】

心ならずも、このはかない現世で生きながらえていたなら、きっと恋しく思い出されるのだろう、この夜更けの月が。「こんな世の中生きていたくない」と。暗い気分の三条院。

「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも 無しと思へば」。傲慢な歌だ。作者・藤原道長。その絶大な権力の前に、天皇は完全にアンダーコントロール。

三条院。父・冷泉(レイゼイ)天皇は病弱で奇行が多かった。皇太子となって25年。36歳でやっと天皇に即位。次は自分の息子に譲位したい。だが、そう簡単にはいかない。権力者・藤原道長。前天皇と自分の娘・彰子(ショウシ)との間にできた子どもを即位させる心づもり。結局、三条院は目を患ったことを理由に在位わずか5年で退位させられた。その時の歌が「心にも あらでうき世に ながらへば」。

後の時代。鎌倉幕府打倒を企てて失敗し、隠岐に流された後鳥羽上皇。百人一首の撰者・藤原定家の心には、後鳥羽とあの三条院が重なっていたのかもしれない。

「心にも あらでうき世に ながらへば 恋しかるべき 夜半の月かな」(三条院)【68番】

心ならずも、このはかない現世で生きながらえていたなら、きっと恋しく思い出されるのだろう、この夜更けの月が。「こんな世の中生きていたくない」と。暗い気分の三条院。

「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも 無しと思へば」。傲慢な歌だ。作者・藤原道長。その絶大な権力の前に、天皇は完全にアンダーコントロール。

三条院。父・冷泉(レイゼイ)天皇は病弱で奇行が多かった。皇太子となって25年。36歳でやっと天皇に即位。次は自分の息子に譲位したい。だが、そう簡単にはいかない。権力者・藤原道長。前天皇と自分の娘・彰子(ショウシ)との間にできた子どもを即位させる心づもり。結局、三条院は目を患ったことを理由に在位わずか5年で退位させられた。その時の歌が「心にも あらでうき世に ながらへば」。

後の時代。鎌倉幕府打倒を企てて失敗し、隠岐に流された後鳥羽上皇。百人一首の撰者・藤原定家の心には、後鳥羽とあの三条院が重なっていたのかもしれない。

2016年07月01日

八月のクリスマス

「八月のクリスマス」(1998年)。ある静かな町で写真館を営む青年と駐車違反取締員の女性。「死」という重いテーマの中に優しく儚い「恋」を描いた秀作。最初見た時は、淡々とした進行に肩透かしを食らった感があった。二度目。ストーリーを追わずに眺めていたら、しみじみとした情感が漂ってきた。どこか温かい感触。

1990年代後半から2000年初頭、韓国では恋愛映画が立て続けに公開され、純愛系作品がブームとなった。「冬ソナ」もそんな流れの中にあったのだろう。日本では遠く昔となったリリシズム。「懐かしさ」が韓流ブームに火をつけた。

凶暴だけどとってもキュートな女の子に恋をして、振り回される男の子の姿を描いたラブコメディー「猟奇的な彼女」(2001年)。清楚で控えめという既存のヒロイン像を木っ端みじんに打ち砕いた。独身生活を謳歌する30代女子が「ゴールドミス」と呼ばれ始めたのは、2007年の頃。バリバリ仕事をこなしながら自分磨きに使える時間と経済力を持ち、嫁姑問題や祭祀の準備にも悩まされない。女性の社会進出は恋愛映画の形を変えていった。いや、現実との格闘が新しいヒロイン像を求めたのかもしれない。

日本の社会と韓国の社会は不思議なほど似通っている。現代の持つ様々な悩みをも共有している。労働問題、市民運動、民主化。より深刻な問題を抱えた韓国社会は、もしかすると後ろ向きに衰弱しそうな日本社会よりも先へ進もうとしているのかもしれない。人々の表情に「退廃」の影を感じることも少ない。お互いに相手への敬意を持ちながら、いつまでもよりよき「隣人」でありたいものだ。